8 albums pour découvrir The Rolling Stones

Poursuivons ce jour cette série entamée au début de ce mois –vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents dans la nouvelle catégorie « Albums en série » spécialement créée à cet effet, dans la barre de navigation de droite-. Aujourd’hui, je vous propose de découvrir ou d’approfondir la production des Rolling Stones, groupe essentiel s’il en est, et ma proposition comporte à la fois des albums très consensuels et d’autres plus controversés –mais, désormais, vous avez un peu l’habitude…-. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

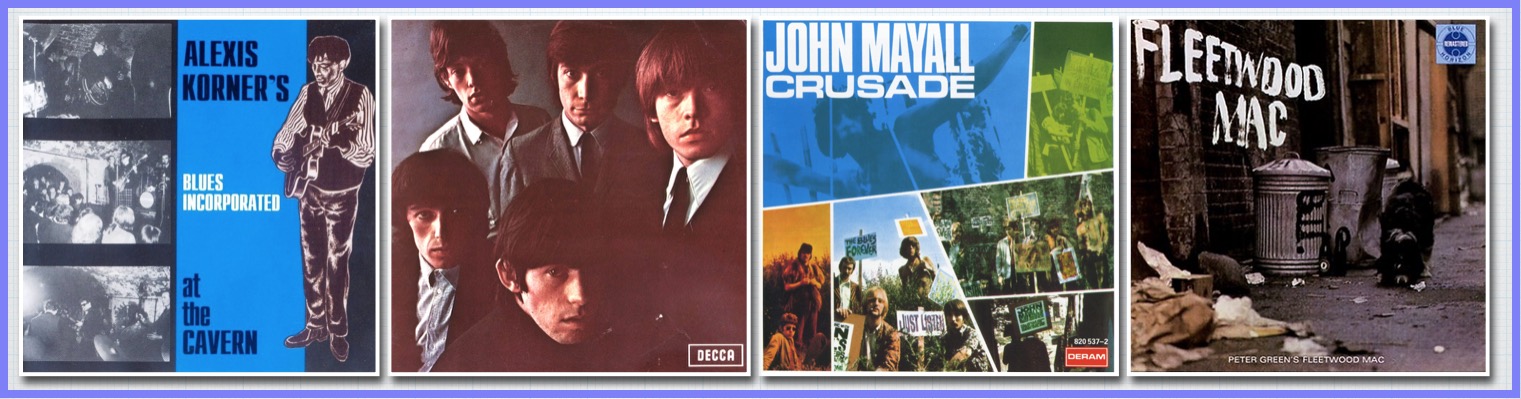

Précisons tout d’abord que l’album-compilation « Grrr ! » paru en 2012, pour fêter le cinquantenaire du groupe, est très bien fait et permettra d’aobrder à la fois les premiers très grands succès du groupe, encore ancré dans le blues et le rythm’n’blues, mais aussi leurs plus rares grands titres postérieurs à 1982-83. Il existe en versions 3 CD ou 5 CD, cette dernière étant la plus recommandable, parce qu’elle offre, sur le cinquième CD, les toutes premières démos du groupe.

« Aftermath » –1966– et « Between the Buttons » –1967– marquent la première rupture du groupe avec leurs racines blues et sont les deux premiers albums du groupe à ne comporter que des chansons originales, composées par Mick Jagger et Keith Richards, proclamés plus tard « The Glimmer Twins », soit les « jumeaux étincelants ».

Le premier est très hétéroclite musicalement, avec l’apparition de très nombreux instruments assez exotiques, comme le sitar, le dulcimer ou le marimba, mais un thème fédérateur unifie l’ensemble des chansons : une certaine vision de la gent féminine, au travers de chansons comme « Under my rhumb », « Out of time », « Stupide girl » ou « Mother’s little helper » par exemple. L’ensemble est tout-à-fait excellent.

Le second n’est pas moins bon à mes oreilles –et même meilleur à mon avis-, même s’il n’a jamais bénéficié de l’aura très enviable du précédent. Il symbolise pourtant parfaitement l’ancrage des Rolling Stones dans le courant du « Swinging London » qui flottait dans l’air en cet hiver 1967.

Avec « Beggars Banquet » –1968 : pour moi le plus grand album de Rock jamais réalisé-, les Rolling Stones reviennent à leurs sources d’inspiration premières, mais ils ont désormais si complètement assimilé les racines du blues qu’ils peuvent le sublimer. « Let it Bleed », son successeur –1969-, paru juste après le « Let it Be » des Beatles, est à peine moins excellent : il s’agit de l’album où Keith Richards est le plus brillant à la guitare parmi toute la production du groupe, ce qui s’explique principalement qu’il est le seul guitariste du groupe à ce moment-là, Brian jones étant aux abonnés absents et Mick Taylor n’étant pas encore arrivé.

Enfin, « Exile on Main Street » –1972– est peut-être leur album le plus encensé, bien qu’il ne comporte aucun titre très célèbre. Enregistré dans des conditions difficiles dans le sud de la France avant d’être mixé par Mick Jagger aux États-Unis, il propose un son d’une extrême densité qui le rend assez difficile d’approche, malgré sa réelle beauté et une sorte d’énergie fatiguée très curieuse.

Pour compléter cette découverte, deux albums en live s’imposaient : le groupe en a publié énormément, ce qui fait sens puisque c’est sur scène qu’ils ont toujours surclassé la concurrence. Deux albums s’imposent de très loin dans leur discographie officielle : « Get Yer Ya Ya’s Out » constitue le témoignage de la sulfureuse tournée aux USA de 1969, où les prémices de leur efficacité redoutable commencent à émerger. « The Brussels Affair » –1973– marque la fin de cette époque dorée, marquée par la présence de Mick Taylor, qui leur apporta tant par son approche fine et virtuose, aussi bien en studio qu’en concert.

Il y a presque longtemps, je vous rappelais ici que deux devinettes restaient en attente de solution… Personne, en définitive, ne les a résolues, j’en livre donc les solutions.

Il y a presque longtemps, je vous rappelais ici que deux devinettes restaient en attente de solution… Personne, en définitive, ne les a résolues, j’en livre donc les solutions.