Dimanche à l’opéra – « La mégère apprivoisée », de Hermann Goetz

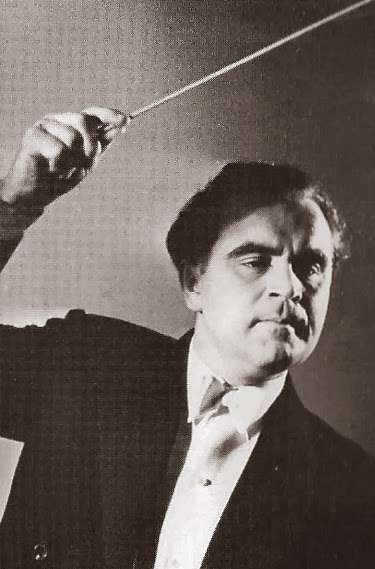

Dernier volet, dans le cadre de mes séances lyriques dominicales, consacré à l’opéra comique allemand, avec « Der Widerspenstigen Zähmung » –La mégère apprivoisée– de Hermann Goetz, sur un livret Joseph Victor Widmann adapté de l’une des toute premières comédies, « The Taming of the Shrew » de William Shakespeare, qui doit bien être le dramaturge qui a est sans doute le plus repris par les librettistes du monde lyrique, depuis l’ère baroque jusqu’à nos jours. Le livret intégral de l’opéra est disponible ici. La version de cette matinée est celle de Joseph Keilberth, enregistrée à Munich en 1955 –cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-. L’action se déroule en Italie au 16è siècle.

Dernier volet, dans le cadre de mes séances lyriques dominicales, consacré à l’opéra comique allemand, avec « Der Widerspenstigen Zähmung » –La mégère apprivoisée– de Hermann Goetz, sur un livret Joseph Victor Widmann adapté de l’une des toute premières comédies, « The Taming of the Shrew » de William Shakespeare, qui doit bien être le dramaturge qui a est sans doute le plus repris par les librettistes du monde lyrique, depuis l’ère baroque jusqu’à nos jours. Le livret intégral de l’opéra est disponible ici. La version de cette matinée est celle de Joseph Keilberth, enregistrée à Munich en 1955 –cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-. L’action se déroule en Italie au 16è siècle.

• Premier acte – Le soir devant la villa de Baptista à Padoue

Les filles de Baptista ne pourraient pas être plus différentes. La cadette, Bianca, aime s’amuser, et déborde de tempérament. Elle est courtisée par de nombreux jeunes hommes. En revanche, l’aînée, Katharine, s’avère être une mégère au caractère indomptable. C’est pourquoi aucun homme ne s’intéresse à elle. Elle observe avec mécontentement un jeune homme apporter une sérénade à sa sœur. C’est le jeune Lucentio qui courtise Bianca depuis longtemps. À peine Lucentio a-t-il terminé sa chanson qu’un second prétendant de la jolie fille apparaît : Hortensio, déjà un peu âgé. Pour impressionner sa bien-aimée, il a amené un groupe de musiciens pour accompagner sa sérénade. Lucentio, jaloux de son rival, l’insulte, lui et les musiciens. Le bruit attire Baptista, qui leur annonce qu’il ne donnera sa bénédiction au mariage de Bianca que lorsque Katharine aura trouvé un époux et que désormais, seuls les hommes qui pourraient enseigner la musique et la poésie à ses filles seront autorisés à entrer dans sa maison. Hortensio renvoie ses musiciens, et Lucentio quitte également le lieu.

De façon inattendue, Petruccio, un noble de Vérone, arrive avec son serviteur Grumio du chemin. Il croise Hortensio, qui lui explique sa mésaventure et la situation et Petruccio décide de faire de la cour à Katharina : une femme de caractère l’attire plus que la douce Bianca.

• Deuxième acte – Dans la maison de Baptista

Petruccio se présente chez Baptista, accompagné de Lucentio et d’Hortensio, déguisés en professeurs. Petruccio va droit au but et demande à Baptista la main de Katharina. Baptista pense d’abord que le jeune homme veut se moquer de lui ; mais lorsque Petruccio persiste, il finit par accepter et engage également les deux autres messieurs comme professeurs particuliers pour ses filles.

Pendant que Petruccio discute avec Baptista, on entend Katharina se déchaîner contre Hortensio, son professeur de musique, dans la pièce voisine. Petruchio entre alors dans la chambre de Katharina et lui fait des compliments bruyants. Comme elle proteste, il la prend dans ses bras et l’embrasse fougueusement. Katharine est tellement perplexe qu’elle en reste sans voix. Petruccio n’hésite pas longtemps et fixe la date du mariage.

• Troisième acte – Salle dans la maison de Baptista

Le jour du mariage est arrivé. Katharine attend Petruccio, parée de ses bijoux de mariée, mais celui-ci semble avoir tout simplement oublié le rendez-vous. Les invités arrivent déjà. Et Baptista leur annonce que le mariage doit être ajourné parce qu’il manque quelqu’un d’important : le marié. Ainsi, les invités n’ont pas d’autre choix que de dire au revoir tout de suite. Seuls les deux «professeurs” restent pour enseigner à Bianca. Comme ils se disputent pour savoir qui d’entre eux est autorisé à commencer les cours Bianca choisit Lucentio. Il remet à la fille un volume de Virgile et lui fait lire un passage, mais comme elle ne comprend pas le texte latin, Lucentio le traduit immédiatement. C’est une déclaration d’amour enflammée. Hortensio, au contraire, est très maladroit avec la jeune femme.

Soudain, Baptista annonce en jubilant l’arrivée de Petruccio, accompagné de son valet. Mais à leur vue, Katharina est horrifiée : ils sont si mal habillés qu’on pourrait les prendre pour des vagabonds. Ce que la mariée ne soupçonne pas, c’est que le déguisement fait partie du programme d’apprivoisement. Petruccio prend Katharina par le bras et l’emmène. Les autres les suivent à l’église, pendant que le majordome, la gouvernante et les domestiques commencent à décorer la table pour le repas festif. Durant la fête de mariage se retrouve après la cérémonie, Petruccio explique qu’il a hâte de montrer à Katharine sa maison de campagne et part aussitôt avec elle.

• Quatrième acte – Dans la maison de campagne de Petruccio à Vérone

Petruccio poursuit son travail d’apprivoisement de la mégère : au déjeuner, il déclare que la soupe est trop salée et la fait enlever. Il trouve le rôti dur et ordonne même aux serviteurs de donner la viande à manger aux chiens puis laisse ensuite Katharina, complètement épuisée par la faim, seule. Sa volonté est maintenant brisée. Petruccio a transformé la mégère en doux chaton.

Lorsqu’il revient, il lui propose de faire une excursion. Mais Katharina ne veut pas sortir dans la chaleur de la journée et se met à pleurer. C’est alors que Petruccio la serre affectueusement contre sa poitrine et déclare que le jeu cruel est terminé : Katharina, apprivoisée sera désormais très heureuse avec lui.

Grumio informe son maître que trois voitures viennent d’arriver. Il croit y avoir reconnu le beau-père et les autres connaissances de Padoue. Petruccio ordonne immédiatement d’organiser un banquet pour les invités. Bianca et Lucentio arrivent en tant que couple désormais marié, et même le vieux Hortensio a encore trouvé une femme qui est également parmi les invités, qui s’étonnent tous de la grande transformation que Katharina, autrefois indomptable, a subie et se réjouissent du bonheur du jeune couple. Une fois encore, tout est bien qui finit bien !

L’oeuvre en quatre actes, a été achevée en 1873 et crée à Mannheim en 1874. Contemporaine des grands opéras de Wagner, elle en reste assez éloignée cependant, tant dans sa forme que dans la légèreté du propos. Goetz est essentiellement influencé par Mozart et Mendelssohn, et « La mégère apprivoisée » est marquée par sa clarté, un réel talent mélodique et une belle maitrise formelle. Bien que Goetz n’ait pas été un innovateur révolutionnaire, Gustav Mahler appréciait beaucoup sa musique pour son caractère introspectif refusant les effets faciles et dirigea nombre de ses oeuvres.

Après sa création, « La mégère apprivoisée » fut rejoué sur de nombreuses scènes d’opéra en Allemagne et apporta une belle notoriété à Hermann Goetz, qui devait décéder de tuberculose peu après, mais l’oeuvre ne s’est guère imposée au-delà des frontières d’Outre-Rhin, malgré son efficacité dramatique. La version du jour est très soignée : on retrouve les mêmes grands noms du chant lyrique allemand de l’époque et Joseph Keilberth était un remarquable chef d’opéra qui officia notamment à Bayreuth tout au long des années 50, avant de s’établir à Munich où il poursuivit un intense travail lyrique.