Playlist « Mythique pour les uns… »

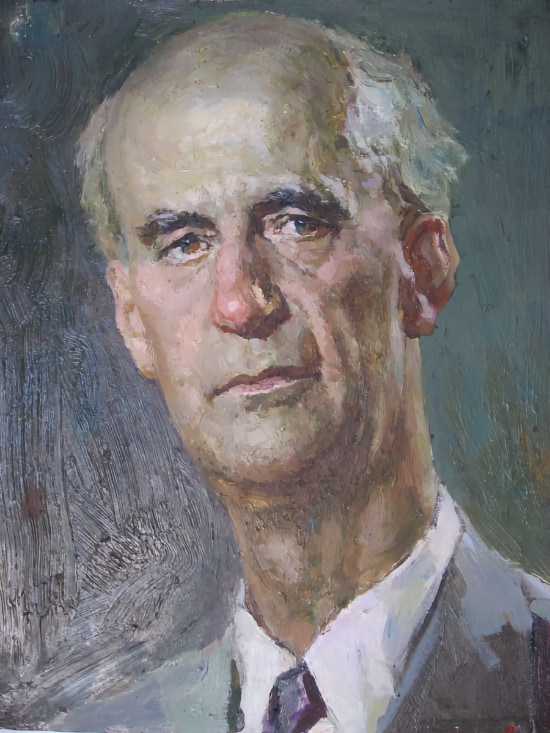

La playlist de ce jour est consacrée à l’un des plus grands chefs d’orchestre du vingtième siècle, Wilhelm Furtwängler, pourtant assez peu représenté dans ma discothèque. Il fut, notamment, titulaire de l’orchestre philharmonique de Berlin de 1922 à 1945, puis de 1952 à 1954, année de son décès. Personnage complexe et quelque peu ombrageux, il vouait par ailleurs une haine irrationnelle à Karajan, son successeur à la tête du philharmonique de Berlin, qu’il ne nomma jamais autrement que « Monsieur K », et entretenait des relations conflictuelles avec, notamment, Arturo Toscanini, l’autre star de la direction de la première moitié du vingtième siècle.

La playlist de ce jour est consacrée à l’un des plus grands chefs d’orchestre du vingtième siècle, Wilhelm Furtwängler, pourtant assez peu représenté dans ma discothèque. Il fut, notamment, titulaire de l’orchestre philharmonique de Berlin de 1922 à 1945, puis de 1952 à 1954, année de son décès. Personnage complexe et quelque peu ombrageux, il vouait par ailleurs une haine irrationnelle à Karajan, son successeur à la tête du philharmonique de Berlin, qu’il ne nomma jamais autrement que « Monsieur K », et entretenait des relations conflictuelles avec, notamment, Arturo Toscanini, l’autre star de la direction de la première moitié du vingtième siècle.

Malgré sa réputation mythique, j’ai toujours eu un peu de mal à adhérer complètement à son style de direction : tempi souvent instables, partition sollicitée au profit d’une expressivité et d’une émotion de l’instant, imprécisions… Ça fonctionne très bien à première écoute, ça ne résiste pas toujours à des écoutes répétées et j’ai une plus grande prédilection pour des chefs qualifiés «d’objectifs» –Toscanini, Reiner, Szell, Steinberg…-, cette notion étant toute relative face à une partition. Le voir diriger, en vidéo, c’est un peu comme regarder une marionnette dégingandée agitant les bras dans tous les sens : curieuse expérience !

Par ailleurs, une grande majorité de sa discographie officielle, notamment cher EMI, est constituée d’enregistrements assez tardifs –post-seconde guerre mondiale– dans sa carrière : Furtwängler détestait les studios d’enregistrements et était déjà dans un état de santé très déclinant. Ces enregistrements « live », nombreux mais de qualité technique aléatoire, restent à privilégier.

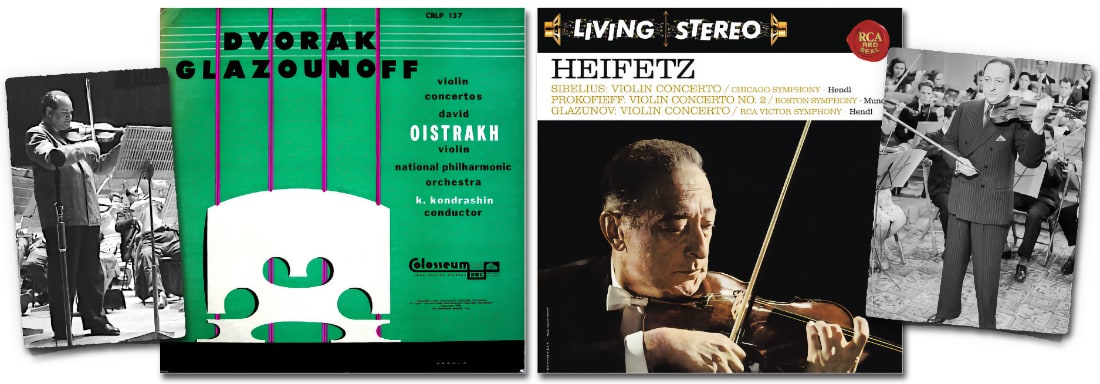

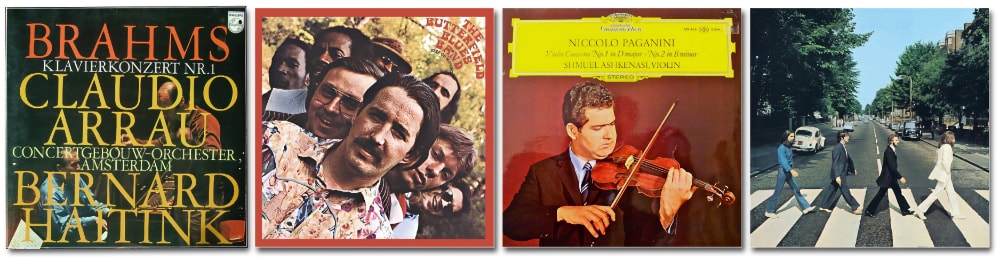

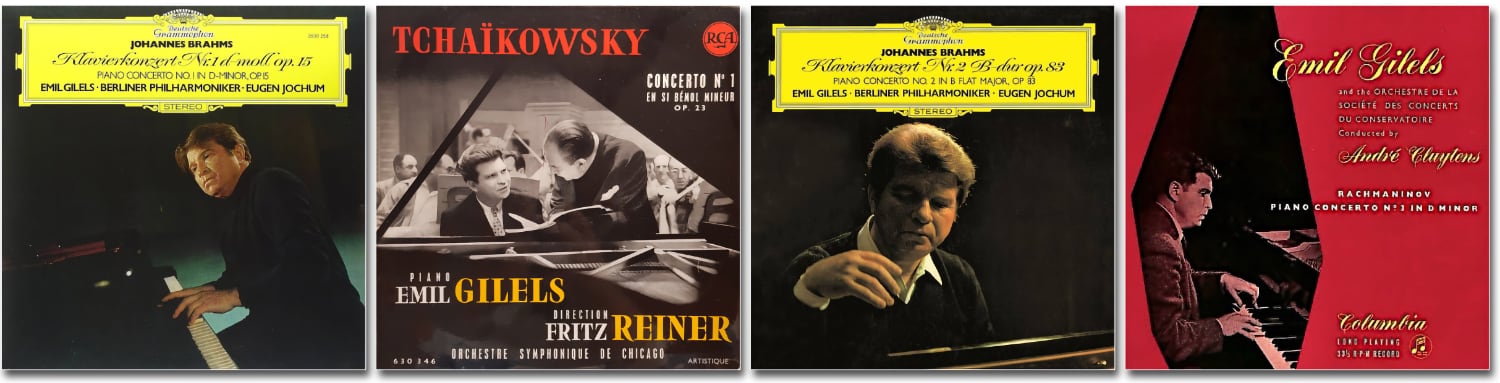

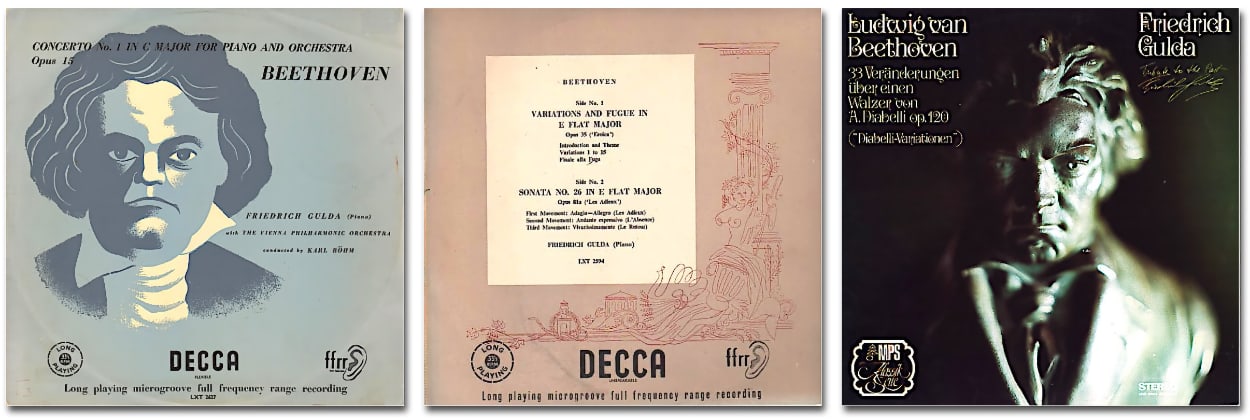

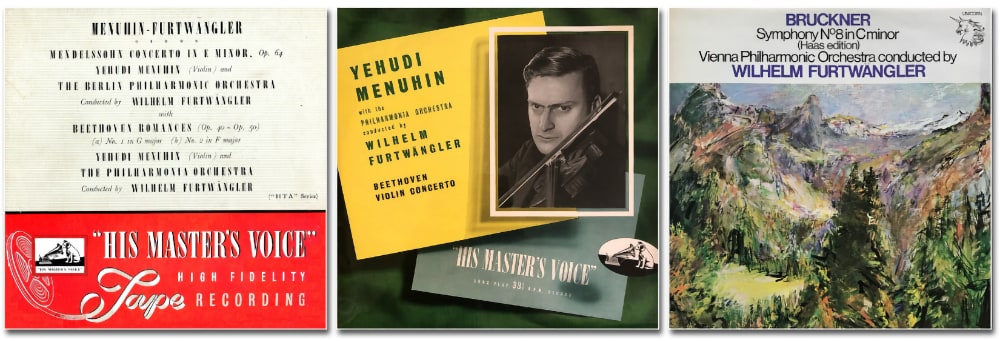

On trouvera dans cette playlist –cliquer sur l’image pour la voir en plus grand– :

• Felix Mendelssohn – Concerto pour violon – Yehudi Menuhin, OP Berlin, W. Furtwängler – 1952, ****

Une version hyper-romantique, large et un peu sombre à l’orchestre –les timbales du début, par exemple-. Le soliste, Yehudi Menuhin, est plutôt solaire et sa sonorité est encore juste et belle, ce qui ne sera plus toujours le cas quelques années plus tard.

• Ludwig Van Beethoven – Concerto pour violon – Yehudi Menuhin, Philharmonia, W. Furtwängler – 1953, ****

Il existe une première version de ce concerto enregistrée par les mêmes artistes un peu plus tôt lors du festival de Lucerne, celle-ci est assez comparable et le son est un peu plus confortable. C’est une excellente version côté orchestre, très poétique, même j’en préfère d’autres, surtout pour leur soliste –ici un peu raide dans le mouvement lent-.

• Anton Bruckner – Symphonie n°8 – OP Vienne, W. Furtwängler – 1944, ****

Wilhelm Furtwängler était d’abord compositeur, avant d’être chef d’orchestre : ses symphonies ne sont pas sans rappeler parfois celles de Bruckner, mâtinées d’un peu de Richard Strauss. Il était donc très à l’aise pour diriger les symphonies du compositeur autrichien, et cette huitième, enregistrée en concert en 1944, est une belle réussite, malgré des conditions techniques juste correctes.

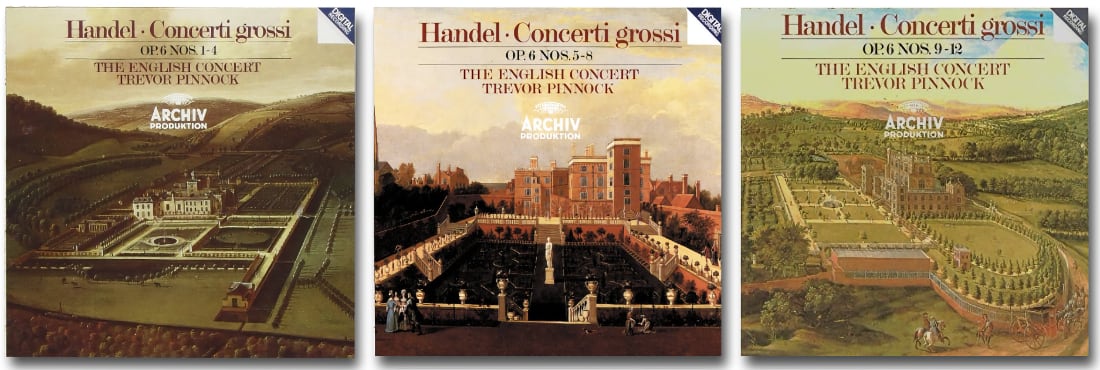

L’interprétation de Trevor Pinnock est magnifique : c’est frais et joyeux, tonique et vivifiant, sans outrance mais avec une touche d’élégance qu’on ne trouve dans aucune des autres versions que je connais –au bas mots : une dizaine…-, somptueusement enregistré -les enregistrements d’Archiv Musik du début de l’ère digitale, ici 1982, sont tous excellents et, de plus, offrent généralement de jolies pochettes – dans une ambiance très légèrement réverbérée qui apporte une belle aération sans nuire à la lisibilité des lignes, essentielle dans ces oeuvres. Ces disques restent accessibles à relativement peu de frais en occasion

L’interprétation de Trevor Pinnock est magnifique : c’est frais et joyeux, tonique et vivifiant, sans outrance mais avec une touche d’élégance qu’on ne trouve dans aucune des autres versions que je connais –au bas mots : une dizaine…-, somptueusement enregistré -les enregistrements d’Archiv Musik du début de l’ère digitale, ici 1982, sont tous excellents et, de plus, offrent généralement de jolies pochettes – dans une ambiance très légèrement réverbérée qui apporte une belle aération sans nuire à la lisibilité des lignes, essentielle dans ces oeuvres. Ces disques restent accessibles à relativement peu de frais en occasion