Playlist « Goldberg dans tous ses états »

Mes nuits sans dormir, le retour… Tant qu’à pratiquer l’insomnie comme un art de vivre, autant aller au bout de cette démarche et, donc, faire comme le comte Von Keyserlingk, insomniaque qui écoutait ces variations écrites pour peupler ses nuits : une légende bien établie raconte qu’il se les faisait jouer au clavecin chaque nuit par un élève de Bach, Johann Goldberg.

Mes nuits sans dormir, le retour… Tant qu’à pratiquer l’insomnie comme un art de vivre, autant aller au bout de cette démarche et, donc, faire comme le comte Von Keyserlingk, insomniaque qui écoutait ces variations écrites pour peupler ses nuits : une légende bien établie raconte qu’il se les faisait jouer au clavecin chaque nuit par un élève de Bach, Johann Goldberg.

Ce qui n’est pas une légende, c’est que l’exemplaire personnel de la partition publiée du compositeur fut retrouvée en 1974 à Strasbourg et qu’elle comprend à la fois des corrections et de la musique supplémentaire : 14 canons sur les nuits premières notes de l’aria. Pour la petite anecdote, le treizième des ces canons est reproduit sur la partition que le compositeur tient en main dans le très célèbre portrait peint par Elias Haussmann en 1746 –cliquer sur l’imagette de gauche pour la voir en plus grand-.

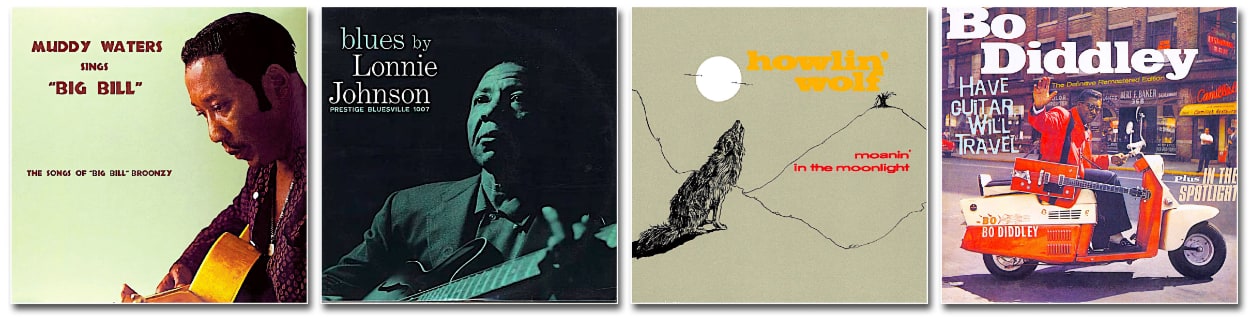

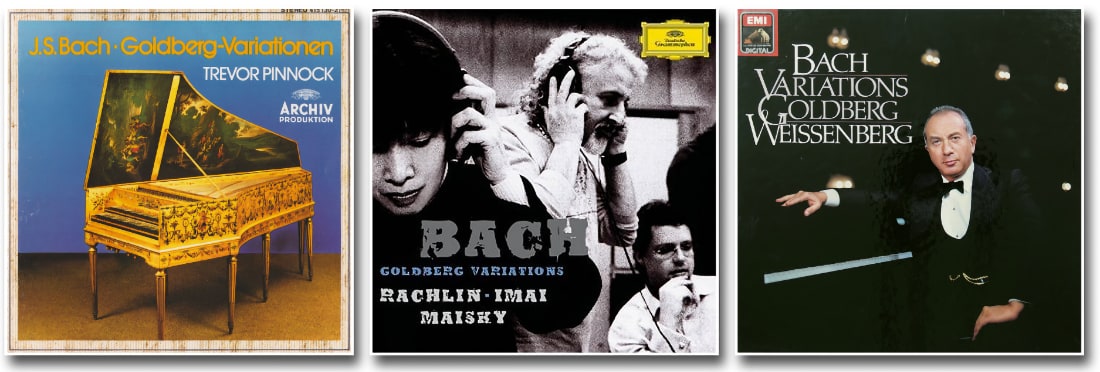

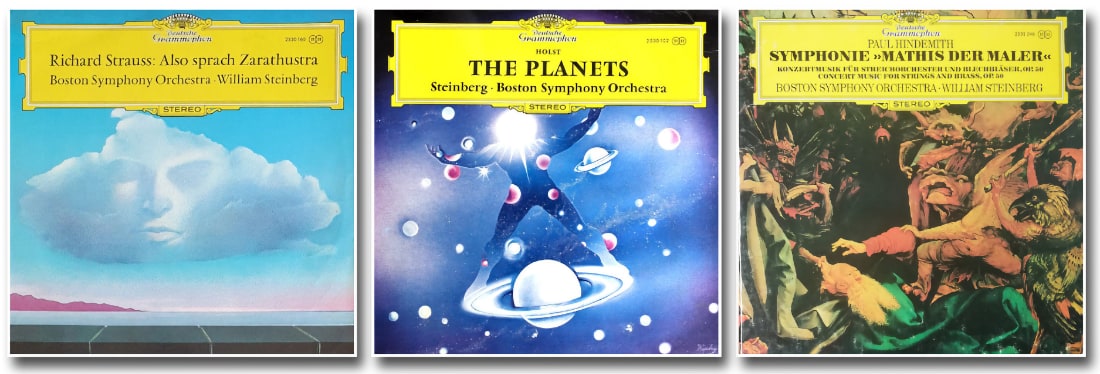

Pour cette playlist nocturne, j’’ai écouté trois propositions différentes de ces variations –cliquer sur l’image pour la voir en plus grand– :

• une version pour clavecin, enregistrée par Trevor Pinnock en 1980, claire, vive et énergique, extrêmement bien articulée rythmiquement ! L’une des toutes meilleures propositions de cette oeuvre au clavecin. *****

• une version transcrite pour trio à cordes, arrangée par le violoncelliste Misha Maisky et enregistrée en 2007, qui apporte forcément des couleurs très différentes à une oeuvre spécifiquement écrite pour le clavecin. ****

• une version pour piano enregistrée par Alexis Weissenberg à Paris en 1982, au début de l’ère digitale. J’aime beaucoup cette version précise et virtuose, la sécheresse du jeu du pianiste étant à mes oreilles parfaitement adaptée à cette oeuvre. ****

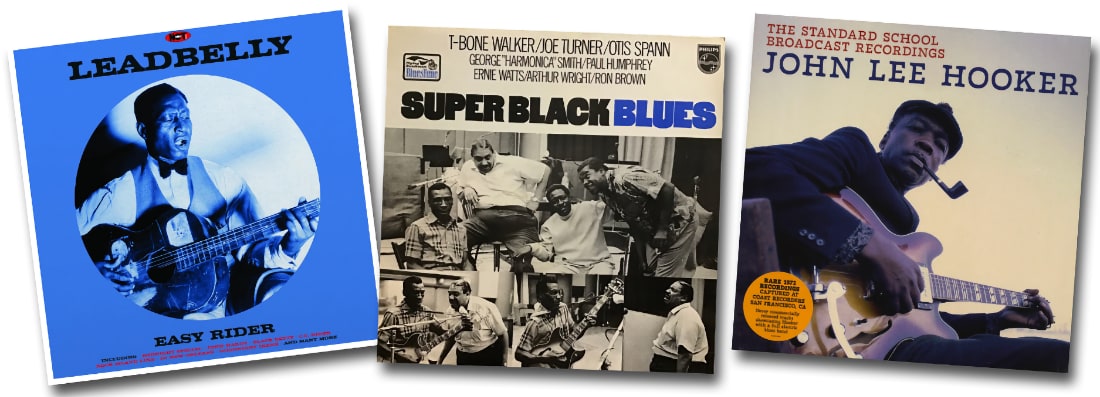

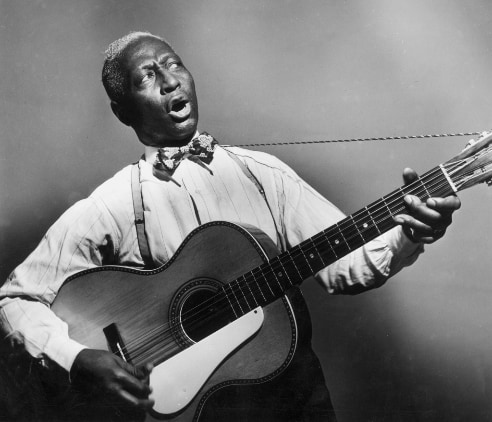

Lead Belly –cliquer sur l’imagette pour voir son portrait en plus grand– est l’un des auteurs-compositeurs les plus importants issus du sud des États-Unis, qui influença plusieurs générations de musiciens, d’Elvis Presley à Bruce Springsteen en passant par les Beatles ou Lonnie Donnegan. D’un caractère ombrageux, il fut emprisonné de multiples fois, et découvert en prison par les frères John et Alan Lomax, ethnomusicologues ayant largement contribuer à catégoriser et répertorier la musique populaire américaine. La majorité des titres de cette compilation a été enregistrée entre 1939 et 1942, à l’exception de la chanson éponyme, plus tardive –1962-.

Lead Belly –cliquer sur l’imagette pour voir son portrait en plus grand– est l’un des auteurs-compositeurs les plus importants issus du sud des États-Unis, qui influença plusieurs générations de musiciens, d’Elvis Presley à Bruce Springsteen en passant par les Beatles ou Lonnie Donnegan. D’un caractère ombrageux, il fut emprisonné de multiples fois, et découvert en prison par les frères John et Alan Lomax, ethnomusicologues ayant largement contribuer à catégoriser et répertorier la musique populaire américaine. La majorité des titres de cette compilation a été enregistrée entre 1939 et 1942, à l’exception de la chanson éponyme, plus tardive –1962-.