Playlist « Sibelius historique »

La playlist de ce jour est composée de quelques enregistrements « historiques » d’oeuvres de Jean Sibelius, et parfois en « Première mondiale » !

La playlist de ce jour est composée de quelques enregistrements « historiques » d’oeuvres de Jean Sibelius, et parfois en « Première mondiale » !

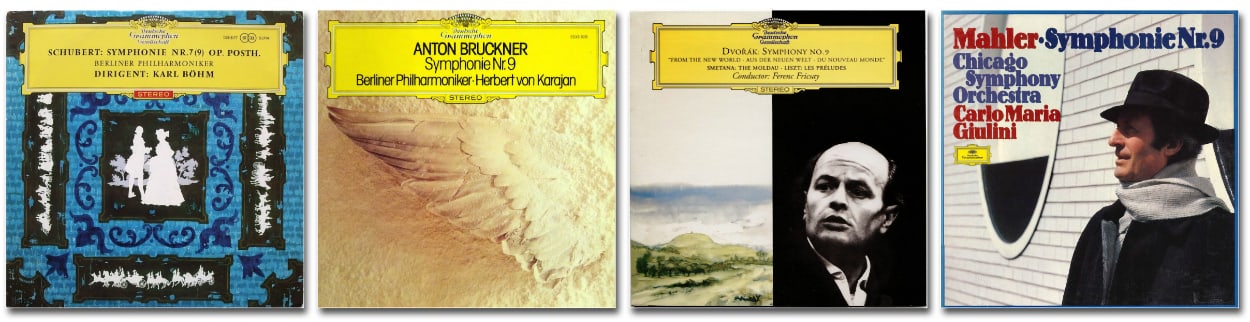

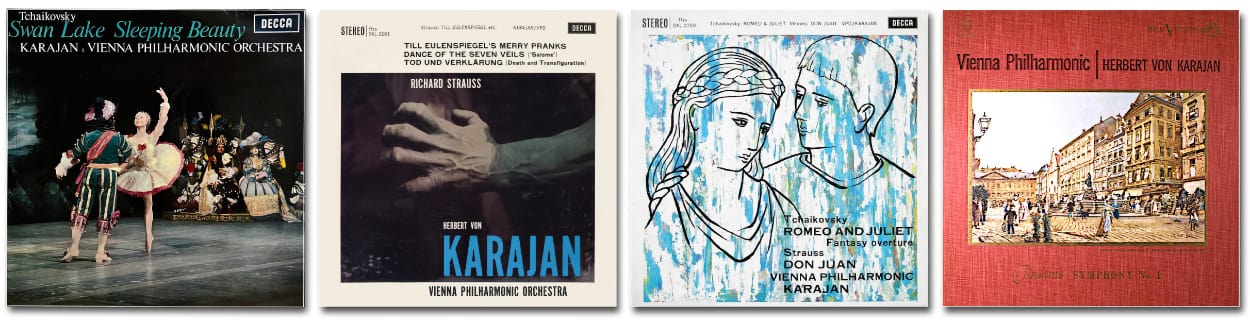

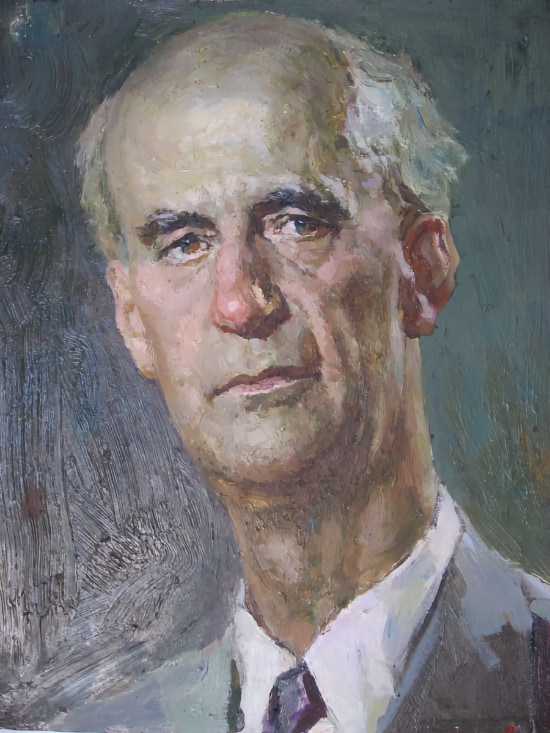

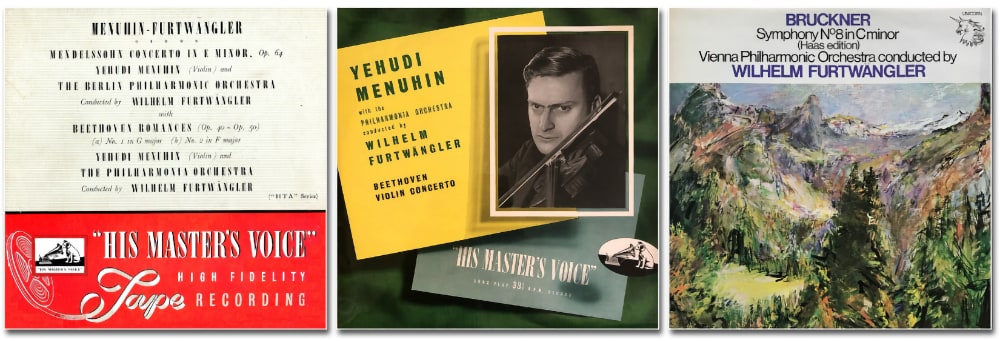

En effet, ces disques ont tous été enregistrés alors que le compositeur était encore en vie –il est mort à un âge très avancé en 1957– : il jouissait alors, dans les pays anglo-saxons, d’une renommée considérable, tandis que sa réputation, en France, était exécrable. D’ailleurs, en 1953, le catalogue général des disques en France ne comportait que trois enregistrements de Sibelius en tout et pour tout, alors qu’il était déjà très présent dans les bacs des disquaires en Angleterre –la « Société Sibelius » avait commencé à enregistrer l’intégrale de ses symphonies à Londres, avec Robert Kajanus et Thomas Beecham notamment– ou aux États-Unis –Toscanini le considérait comme le plus grand symphoniste depuis Beethoven– et même, dans une moindre mesure, en Allemagne, où les enregistrements de Karajan avec le Philharmonia devenaient très populaires ! –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

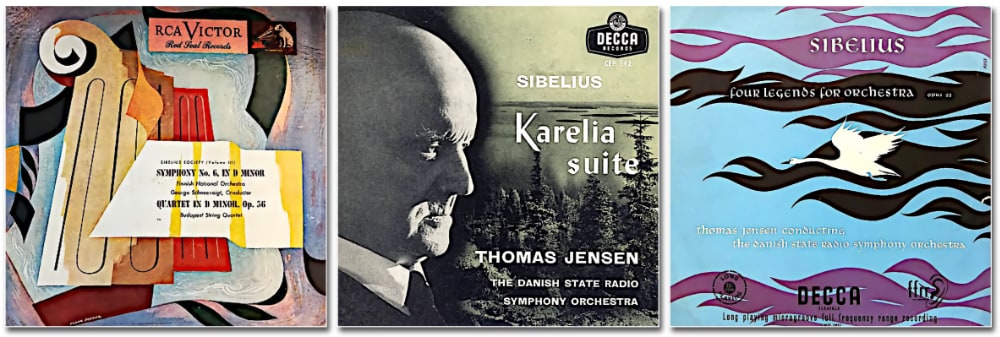

• Symphonie n°6 – Orch. National de Finlande, Georg Schnéevoigt – 1935 ****

Tout premier enregistrement de cette très belle symphonie, l’album constituait le volume 3 de l’édition patronnée par la Sibelius Society, qui reçut l’imprimatur du compositeur lui-même et constitue à ce titre un document important, d’autant que les rééditions actuelles permettent d’en profiter dans de très bonnes conditions, l’entreprise ayant été très soignée dès l’origine.

• Suite « Karelia » – Orch. symph. de la radio du Danemark, Thomas Jensen – 1952 ****

J’aime beaucoup cette courte suite –3 numéros– extraite d’une musique de scène –8 numéros et 2 intermezzi– composée au début de sa carrière par Sibelius –il en existe également tune réduction pour piano réalisée par le compositeur-, qui, peu satisfait, détruisit vraisemblablement une partie de la partition originale. La Ballade centrale, notamment, est une très belle pièce de jeunesse –cf. extrait-. La version de ce jour est vive et enjouée : c’est ainsi que j’aime cette suite !

• Suite « Lemminkaïnen » : quatre légendes pour orchestre – Orch. symph. de la radio du Danemark, Thomas Jensen – 1952 *****

Les légendes pour orchestre constituant cette suite orchestrale sont tirées des aventures de Lemminkaïnen, l’un des héros du Kalevala, mais ne présentent pas ces aventures dans leur ordre chronologique. La version de Thomas Jensen, justement célèbre pour son caractère narratif, et vraisemblablement la toute première enregistrée, reste, aujourd’hui encore une excellente version. Parfois, Sibelius plaisantait en affirmant avoir, lui aussi, composé 9 symphonies : les sept symphonies répertoriées, le poème symphonique avec choeurs en cinq mouvements « Kullervo » et cette suite en quatre mouvements « Lemminkaïnen » !

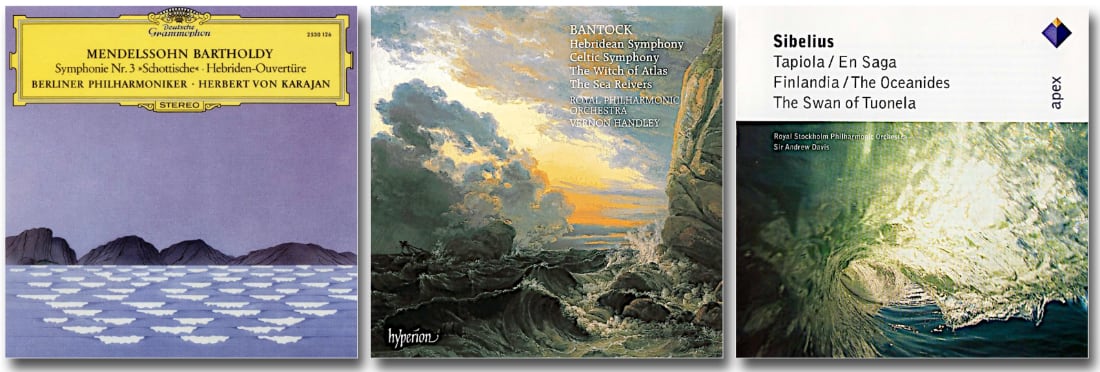

Si ça continue, faudra qu’ça cesse… N’en pouvant plus de ne pas dormir, une nouvelle fois, je me suis concocté une petite playlist dévolue au thème de la mer, tout en essayant de ne pas y inclure « La mer » de Debussy, pièce assez souvent écoutée ces derniers temps, et y compris dans sa transcription pour pianos. Cependant, le notaire de Debussy fait partie de cette playlist, et c’est avec lui que prend place notre devinette du jour :

Si ça continue, faudra qu’ça cesse… N’en pouvant plus de ne pas dormir, une nouvelle fois, je me suis concocté une petite playlist dévolue au thème de la mer, tout en essayant de ne pas y inclure « La mer » de Debussy, pièce assez souvent écoutée ces derniers temps, et y compris dans sa transcription pour pianos. Cependant, le notaire de Debussy fait partie de cette playlist, et c’est avec lui que prend place notre devinette du jour : « Sa musique est une musique de notaire » : c’est ainsi que Debussy méprisait l’un des trois compositeurs de cette playlist. A votre avis, de qui parlait-il ?

« Sa musique est une musique de notaire » : c’est ainsi que Debussy méprisait l’un des trois compositeurs de cette playlist. A votre avis, de qui parlait-il ?

• Granville Bantock – Symphonie des Hébrides.

• Granville Bantock – Symphonie des Hébrides.

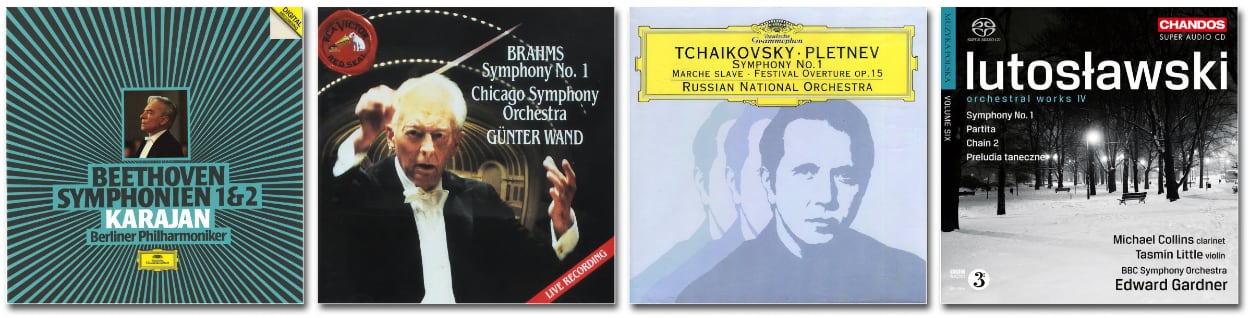

Witold Lutosławski est un compositeur polonais né en 1913 à Varsovie, où il est décédé en 1994. Cette symphonie, bien qu’elle ait été composée entre 1741 et 1947 durant l’occupation allemande puis soviétique de Varsovie, est décrite par son compositeur comme « une oeuvre joyeuse ». Elle est composée de quatre mouvements : les deux mouvements extrêmes, relativement brefs et frénétiques –cf. extrait sonore-, encadrent un long deuxième mouvement plus introspetif et presque mélancolique et un troisième mouvement curieusement énigmatique. Cette symphonie reste d’un accès relativement aisé et la version de ce jour bénéfice de conditions techniques proches de l’idéal.

Witold Lutosławski est un compositeur polonais né en 1913 à Varsovie, où il est décédé en 1994. Cette symphonie, bien qu’elle ait été composée entre 1741 et 1947 durant l’occupation allemande puis soviétique de Varsovie, est décrite par son compositeur comme « une oeuvre joyeuse ». Elle est composée de quatre mouvements : les deux mouvements extrêmes, relativement brefs et frénétiques –cf. extrait sonore-, encadrent un long deuxième mouvement plus introspetif et presque mélancolique et un troisième mouvement curieusement énigmatique. Cette symphonie reste d’un accès relativement aisé et la version de ce jour bénéfice de conditions techniques proches de l’idéal.