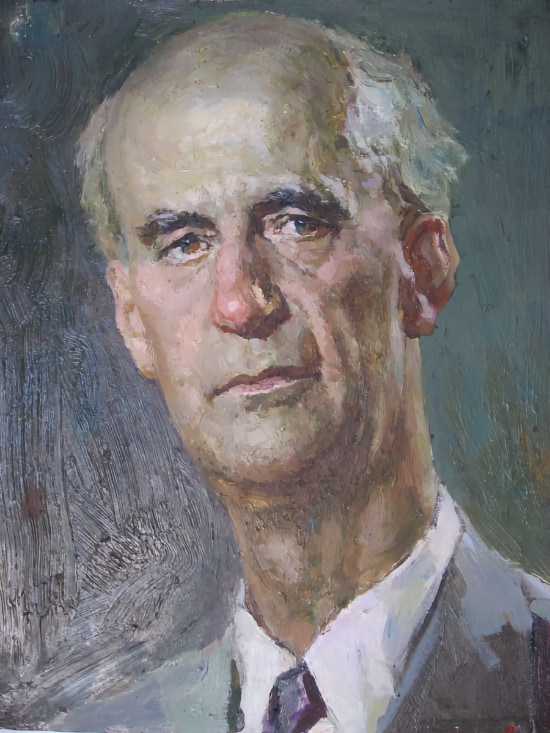

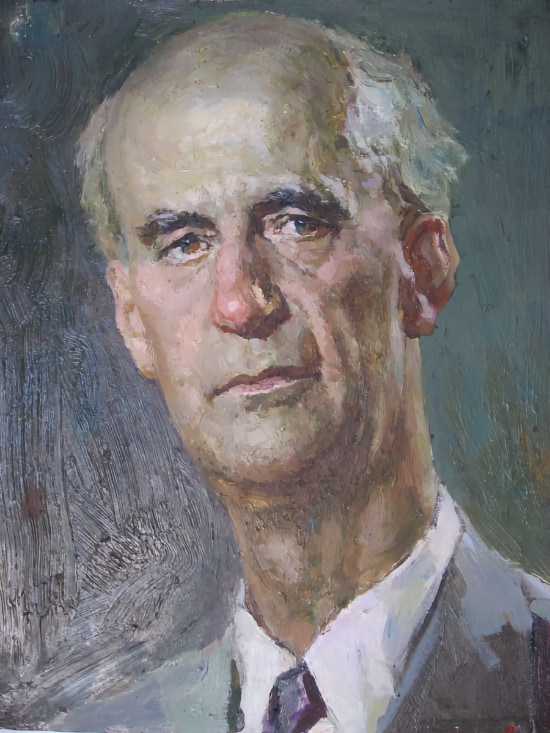

La playlist de ce jour est consacrée à l’un des plus grands chefs d’orchestre du vingtième siècle, Wilhelm Furtwängler, pourtant assez peu représenté dans ma discothèque. Il fut, notamment, titulaire de l’orchestre philharmonique de Berlin de 1922 à 1945, puis de 1952 à 1954, année de son décès. Personnage complexe et quelque peu ombrageux, il vouait par ailleurs une haine irrationnelle à Karajan, son successeur à la tête du philharmonique de Berlin, qu’il ne nomma jamais autrement que « Monsieur K », et entretenait des relations conflictuelles avec, notamment, Arturo Toscanini, l’autre star de la direction de la première moitié du vingtième siècle.

La playlist de ce jour est consacrée à l’un des plus grands chefs d’orchestre du vingtième siècle, Wilhelm Furtwängler, pourtant assez peu représenté dans ma discothèque. Il fut, notamment, titulaire de l’orchestre philharmonique de Berlin de 1922 à 1945, puis de 1952 à 1954, année de son décès. Personnage complexe et quelque peu ombrageux, il vouait par ailleurs une haine irrationnelle à Karajan, son successeur à la tête du philharmonique de Berlin, qu’il ne nomma jamais autrement que « Monsieur K », et entretenait des relations conflictuelles avec, notamment, Arturo Toscanini, l’autre star de la direction de la première moitié du vingtième siècle.

Malgré sa réputation mythique, j’ai toujours eu un peu de mal à adhérer complètement à son style de direction : tempi souvent instables, partition sollicitée au profit d’une expressivité et d’une émotion de l’instant, imprécisions… Ça fonctionne très bien à première écoute, ça ne résiste pas toujours à des écoutes répétées et j’ai une plus grande prédilection pour des chefs qualifiés «d’objectifs» –Toscanini, Reiner, Szell, Steinberg…-, cette notion étant toute relative face à une partition. Le voir diriger, en vidéo, c’est un peu comme regarder une marionnette dégingandée agitant les bras dans tous les sens : curieuse expérience !

Par ailleurs, une grande majorité de sa discographie officielle, notamment cher EMI, est constituée d’enregistrements assez tardifs –post-seconde guerre mondiale– dans sa carrière : Furtwängler détestait les studios d’enregistrements et était déjà dans un état de santé très déclinant. Ces enregistrements « live », nombreux mais de qualité technique aléatoire, restent à privilégier.

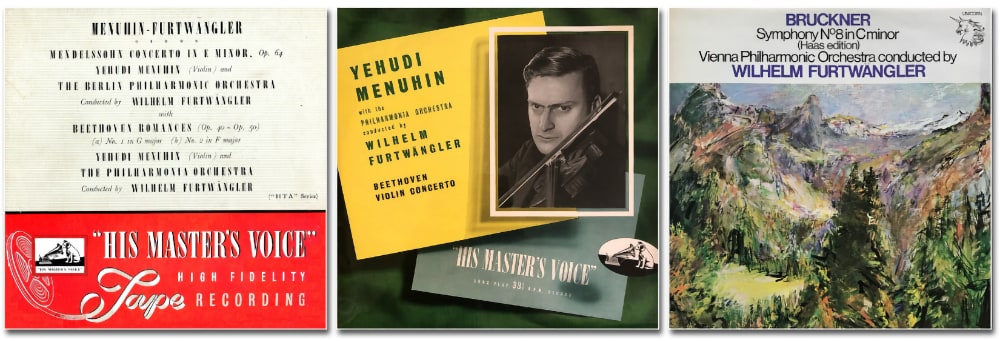

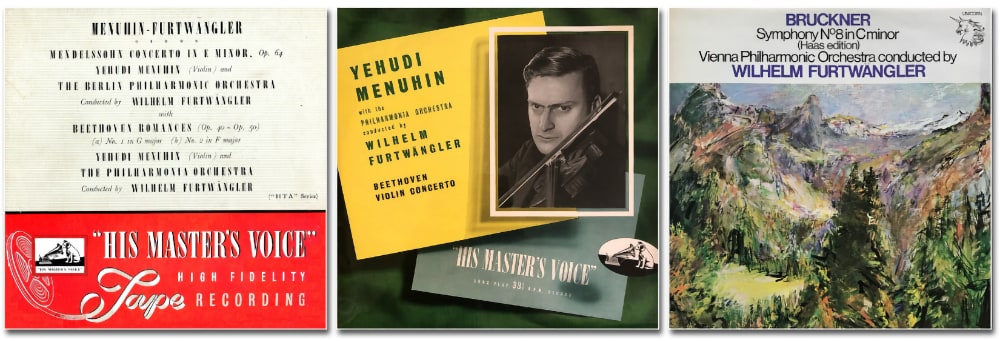

On trouvera dans cette playlist –cliquer sur l’image pour la voir en plus grand– :

• Felix Mendelssohn – Concerto pour violon – Yehudi Menuhin, OP Berlin, W. Furtwängler – 1952, ****

Une version hyper-romantique, large et un peu sombre à l’orchestre –les timbales du début, par exemple-. Le soliste, Yehudi Menuhin, est plutôt solaire et sa sonorité est encore juste et belle, ce qui ne sera plus toujours le cas quelques années plus tard.

• Ludwig Van Beethoven – Concerto pour violon – Yehudi Menuhin, Philharmonia, W. Furtwängler – 1953, ****

Il existe une première version de ce concerto enregistrée par les mêmes artistes un peu plus tôt lors du festival de Lucerne, celle-ci est assez comparable et le son est un peu plus confortable. C’est une excellente version côté orchestre, très poétique, même j’en préfère d’autres, surtout pour leur soliste –ici un peu raide dans le mouvement lent-.

• Anton Bruckner – Symphonie n°8 – OP Vienne, W. Furtwängler – 1944, ****

Wilhelm Furtwängler était d’abord compositeur, avant d’être chef d’orchestre : ses symphonies ne sont pas sans rappeler parfois celles de Bruckner, mâtinées d’un peu de Richard Strauss. Il était donc très à l’aise pour diriger les symphonies du compositeur autrichien, et cette huitième, enregistrée en concert en 1944, est une belle réussite, malgré des conditions techniques juste correctes.

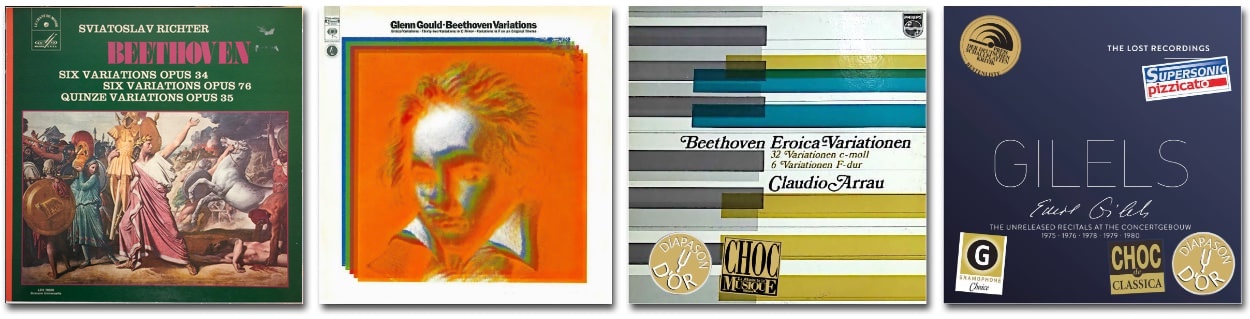

Je débute aujourd’hui un petit cycle d’écoute consacré à des orchestres et artistes américains, histoire également de refaire un petit voyage remémoratif au sein de ma discothèque…

Je débute aujourd’hui un petit cycle d’écoute consacré à des orchestres et artistes américains, histoire également de refaire un petit voyage remémoratif au sein de ma discothèque… Le leg de William Steinberg et de l’orchestre symphonique de Boston pour Deutsche Grammophon se limite à trois fabuleux disques, puisque le chef, tout récemment nommé à la tête de l’orchestre en complément de son long mandat à la tête de l’orchestre de Pittsburgh qu’il ne pouvait se résoudre à quitter, dut abandonner ses fonctions assez rapidement en raison d’une santé déficiente.

Le leg de William Steinberg et de l’orchestre symphonique de Boston pour Deutsche Grammophon se limite à trois fabuleux disques, puisque le chef, tout récemment nommé à la tête de l’orchestre en complément de son long mandat à la tête de l’orchestre de Pittsburgh qu’il ne pouvait se résoudre à quitter, dut abandonner ses fonctions assez rapidement en raison d’une santé déficiente.

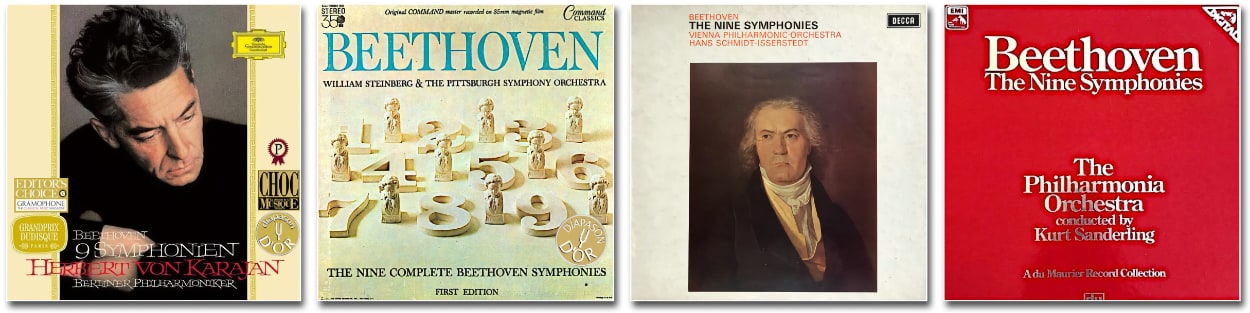

Depuis deux jours, je navigue de symphonie de Beethoven en symphonie de Beethoven au gré de ma fantaisie et de mon humeur, choisissant parmi quatre intégrales proposant des visions très différentes, mais toutes très pertinentes, abouties et complémentaires. Chacune de ces intégrales constitue une très belle réussite artistique et bénéficie de très bonnes conditions techniques, à la pointe de la technologie propre à sa date d’enregistrement.

Depuis deux jours, je navigue de symphonie de Beethoven en symphonie de Beethoven au gré de ma fantaisie et de mon humeur, choisissant parmi quatre intégrales proposant des visions très différentes, mais toutes très pertinentes, abouties et complémentaires. Chacune de ces intégrales constitue une très belle réussite artistique et bénéficie de très bonnes conditions techniques, à la pointe de la technologie propre à sa date d’enregistrement.