Nouvelle mise en boîte

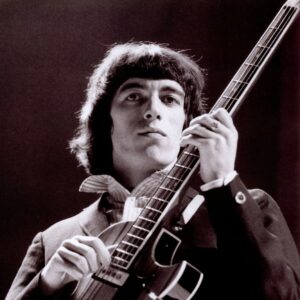

Jig Saw Puzzle, extraite de Beggars Banquet -1968- est de très longue date l’une de mes chansons préférées des Rolling Stones : c’est une sorte de mélopée blues, aux paroles drolatiques –cf. ci-après– et aux lignes de slide guitar parmi les premières jouées par Keith Richards –il n’est pas spécialiste de ce type de jeu, mais s’en sort d’autant mieux que Brian Jones, qui y excellait, ne jouait quasiment plus de guitare pour le groupe à cette date-. La batterie très souple de Charlie Watts est idéalement complétée par la basse de Bill Wyman : un genre de « walking bass » très mobile et mélodieux, qui mobilise tout le manche. C’est très agréable à jouer et même à écouter –ce n’est pas toujours le cas des lignes de basse…-.

Jig Saw Puzzle, extraite de Beggars Banquet -1968- est de très longue date l’une de mes chansons préférées des Rolling Stones : c’est une sorte de mélopée blues, aux paroles drolatiques –cf. ci-après– et aux lignes de slide guitar parmi les premières jouées par Keith Richards –il n’est pas spécialiste de ce type de jeu, mais s’en sort d’autant mieux que Brian Jones, qui y excellait, ne jouait quasiment plus de guitare pour le groupe à cette date-. La batterie très souple de Charlie Watts est idéalement complétée par la basse de Bill Wyman : un genre de « walking bass » très mobile et mélodieux, qui mobilise tout le manche. C’est très agréable à jouer et même à écouter –ce n’est pas toujours le cas des lignes de basse…-.

1. There’s a tramp sitting on my doorstep / Trying to waste his time/ With his mentholated sandwich / He’s a walking clothesline / And here comes the bishop’s daughter / On the other side / And she looks a trifle jealous / She’s been an outcast all her life

1. There’s a tramp sitting on my doorstep / Trying to waste his time/ With his mentholated sandwich / He’s a walking clothesline / And here comes the bishop’s daughter / On the other side / And she looks a trifle jealous / She’s been an outcast all her life

Ref. Me, I’m waiting so patiently / Lying on the floor / I’m just trying to do my jig-saw puzzle : Before it rains anymore

2. Oh, the gangster looks so frightening / With his luger in his hand : But when he gets home to his children : He’s a family man / But when it comes to the nitty-gritty / He can shove in his knife : Yes, he really looks quite religious / He’s been an outlaw all his life

Ref.

3. Oh, the singer, he looks angry / At being thrown to the lions / And the bass player, he looks nervous / About the girls outside / And the drummer, he’s so shattered : Trying to keep on time / And the guitar players look damaged / They’ve been outcasts all their lives

Ref.

4. Oh, there’s twenty-thousand grandmas / Wave their hankies in the air / And burning up their pensions / And shouting, « It’s not fair! » / There’s a regiment of soldiers : Standing, looking on / And the queen is bravely shouting / « What the hell is going on? » / With a blood-curdling « Tally-ho » / She charged into the ranks / And blessed all those grandmas who / With their dying breaths screamed, « Thanks! »

Ref. ad libitum