Dimanche à l’opéra – « Die Walküre, de Richard Wagner »

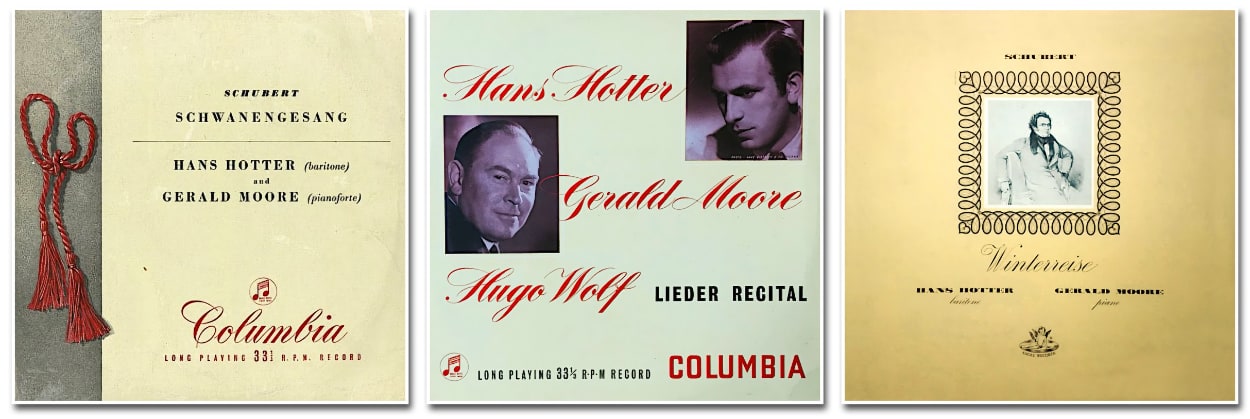

La séance lyrique de ce dimanche est un peu particulière, puisqu’elle me permet d’écouter une version «en kit» de l’opéra de Richard Wagner «Die Walküre», première journée du «Ring des Nibelungen». Drôle d’idée, a priori, me direz-vous, mais ce «kit» est, en occurrence, absolument formidable, et composé comme suit –cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-:

Die Walküre est le deuxième volet du Ring, et c’est le premier où le spectateur ressent de l’intérieur la vie des humains. Auparavant, dans le premier volet, « Das Rheingold », seuls étaient en scène dieux, géants et nains.

Le livret est écrit par le compositeur entre 1851 et 1853, la musique est composée entre 1854 et 1856. L’oeuvre est en trois actes. Pour connaître les différentes sources d’inspiration de Wagner, très disparates, je vous renvoie à une précédente notule –qui s’avère être la plus longue de ce blog-, que vous pourrez retrouver ici.

• Acte 1 – Lauritz Melchior, Lotte Lehmann, Emmanuel List

• Acte 1 – Lauritz Melchior, Lotte Lehmann, Emmanuel List

Orchestre philharmonique de Vienne, Bruno Walter – 1935 *****

L’action commence dans une cabane au cœur de la tempête : Siegmund, poursuivi par des ennemis, cherche un refuge. Sieglinde l’accueille, sans savoir encore qu’il est son frère jumeau perdu. Hunding, son mari brutal, arrive et comprend que cet étranger est l’ennemi qu’il traquait avec sa horde. Il accorde le droit d’hospitalité pour la nuit, mais annonce qu’il tuera Siegmund au matin. Progressivement, Sieglinde reconnaît Siegmund grâce à un souvenir d’enfance et lui indique l’épée Nothung, plantée dans le frêne. Siegmund arrache l’épée, il aime Sieglinde, ils s’avouent leur fraternité et fuient ensemble.

• Acte 2, sc.1-2-4 – Hans Hotter, Martha Fuchs, Margarete Klose, Lauritz Melchior, Lotte Lehman

Orch. De l’opéra de Berlin, Bruno Seidler-Winkler – 1938 *****

• Acte 2, sc.3-5 – Lauritz Melchior, Lotte Lehmann, Alfred Jerger, Elsa Flesch, Emmanuel List

Orchestre philharmonique de Vienne, Bruno Walter – 1935 *****

À l’acte II, Wotan veut protéger Siegmund, car il voit en lui un homme libre pour accomplir ses plans : reconquérir l’anneau forgé à partir de l’or du Rhin. Mais Fricka, déesse du mariage, force Wotan à respecter la loi et à condamner l’inceste. Wotan, dévasté, doit obéir, et ordonne à Brünnhilde, sa Valkyrie favorite, de laisser Siegmund mourir. Brünnhilde, bouleversée par la grandeur de l’amour des deux amants, désobéit à Wotan. Elle tente de sauver Siegmund et affronte Hunding.Wotan intervient lui-même, brise Nothung, et Hunding tue Siegmund. Wotan tue Hunding par dégoût, mais il est trop tard : le destin qu’il voulait éviter est scellé.

• Acte 3 – Astrid Varnay, Leonie Rysanek, Jussi Björling

Orch. Festival de Bayreuth, Herbert Von Karajan – 1951 *****

Brünnhilde sauve Sieglinde, enceinte, et l’emmène se cacher dans la forêt. Elle annonce que l’enfant s’appellera Siegfried, et qu’il sera le plus grand de tous les héros. Wotan, fou de rage et fou d’amour, doit punir Brünnhilde pour sa désobéissance. Il décide qu’elle ne sera plus Valkyrie, mais femme mortelle endormie sur un rocher. Toutefois, en guise de faveur, il atténue la sentence : il la protège par un cercle de feu que seul un vrai héros –je vous laisse deviner qui ce sera…– pourra franchir. L’opéra se termine sur Wotan qui embrasse Brünnhilde endormie, signal sonore du basculement du cycle dans le drame humain.

EMI/HMV envisagea très tôt d’enregistrer l’opéra le plus populaire de Richard Wagner, « Die Walküre » : les premiers enregistrements acoustiques, réalisés à Londres sous la direction d’Albert Coates, sont antérieurs aux années 20, et de larges extraits furent enregistrés à partir de 1925, avec l’apparition de l’enregistrement électrique. Cette technique se perfectionnant, il devenait possible, à partir des années 30, d’envisager l’enregistrement intégral de l’opéra.

Initialement, il avait été prévu d’enregistrer l’œuvre à Berlin, où le chef Bruno Walter avait commencé à réunir toute la distribution –dont Friedrich Schorr, le grand Wotan de cette époque, ou Frida Leider, Brünnhilde très réputée-. Malheureusement, l’accession des nazis au pouvoir, en 1933, et, en corollaire, l’interdiction de nombreux artistes juifs, rendit la chose impossible. Bruno Walter dut s’exiler en Autriche, Friedrich Schorr alla triompher aux États-Unis et Emmanuel List fut chassé de la troupe de l’opéra de Berlin. Tout l’acte 1 et les scènes 3 et 5 de l’acte 2 purent être enregistrées à Vienne, avec l’orchestre philharmonique, dans des conditions techniques très soignées, absolument remarquables pour l’époque.

Pour de très nombreux amateurs de Wagner et de très nombreux critiques musicaux, cet acte 1 viennois est le plus beau disque jamais consacré à Wagner, réputation jamais démentie depuis 90 ans ! L’orchestre –le grand philharmonique de Vienne d’avant-guerre : à cette époque, sans doute le meilleur orchestre du monde– se couvre de gloire sous la baguette de Bruno Walter, les deux héros, Lauritz Melchior et Lotte Lehmann, n’ont jamais été égalés : c’est magnifiquement chanté et incarné, jamais sans doute cette histoire de passion incestueuse naissante n’a jamais été aussi bien exprimée.

Les scènes 3 et 5 de l’acte 2 de l’acte 2 se situent au même niveau d’excellence. Puis, l’enregistrement, pour des raisons économiques, fut ajourné. Lorsqu’il put reprendre, en septembre 1938, l’Anschluss de l’Autriche avait chassé Bruno Walter de Vienne, et une nouvelle équipe fut réunie à Berlin pour compléter l’acte, sous la direction du très compétent Bruno Seidler-Winkler, un vétéran de l’industrie discographique, qui avait commencé à enregistrer des disques aussi tôt qu’en 1890 !!! pour la firme Edison puis pour Deutsche Grammophon avant la première guerre mondiale. L’enregistrement comporte quelques coupures dans le long monologue de Wotan –scène 2-.

Ce fut Seidler-Winkler qui recruta un jeune géant de près de 2 mètres alors presqu’inconnu, Hans Hotter, 28 ans, pour interpréter le rôle de Wotan –un dieu juvénile, mais déjà très autoritaire, qui n’a pas encore totalement mûri le rôle : à partir de 1942, il sera pleinement divin…-, qu’il a marqué de son empreinte les trente années suivantes, et pour la postérité : il n’a jamais été égalé dans ce rôle. Martha Fuchs, qui avait débuté sa carrière à Aachen dix ans plus tôt, est une excellente Brünnhilde –elle chanta ce rôle à Bayreuth pendant la guerre, alors qu’elle était une anti-nazi notoire– et Margarete Klose une non moins remarquable Fricka –elle fut aussi la plus géniale Ortrud de son époque-.

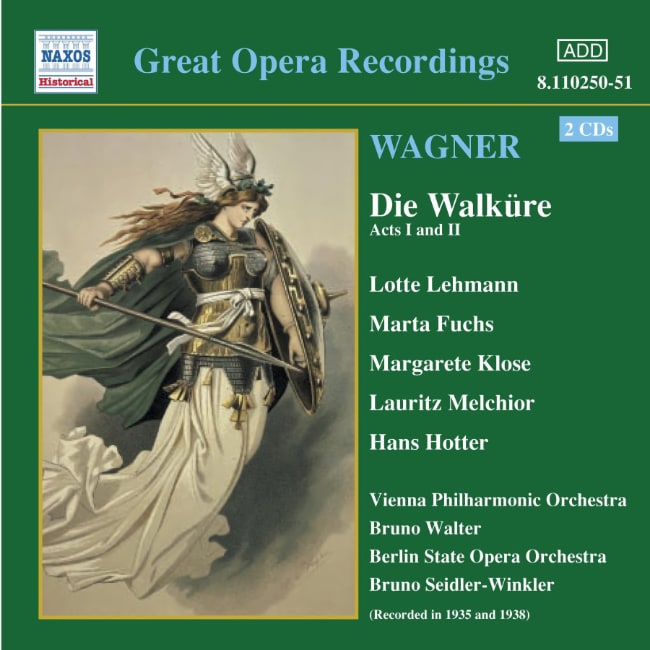

Précision importante : la firme Naxos a publié, en 2003 –cf. cliquer sur l’imagette de droite pour la voir en plus grand-, les deux premiers actes en un seul volume dans sa collection « Great Opera Recordings » : cette édition-bien moins chère de surcroît-, parfaitement remasérisée par Mark Obert-Thorn, le spécialiste du genre, dévoile un son de qualité remarquable pour l’époque et s’avère nettement préférable à l’édition antérieure parue chez EMI dans sa collection « Références », laquelle ne semble plus disponible à l’heure actuelle. Cette réédition Naxos rétablit par ailleurs une coupure effectuée par EMI dans la scène 4.

Précision importante : la firme Naxos a publié, en 2003 –cf. cliquer sur l’imagette de droite pour la voir en plus grand-, les deux premiers actes en un seul volume dans sa collection « Great Opera Recordings » : cette édition-bien moins chère de surcroît-, parfaitement remasérisée par Mark Obert-Thorn, le spécialiste du genre, dévoile un son de qualité remarquable pour l’époque et s’avère nettement préférable à l’édition antérieure parue chez EMI dans sa collection « Références », laquelle ne semble plus disponible à l’heure actuelle. Cette réédition Naxos rétablit par ailleurs une coupure effectuée par EMI dans la scène 4.

Puis la guerre arriva. L’acte 3 ne fut jamais enregistré en Allemagne, et de très nombreux grands noms du chant wagnérien partirent vers les États-Unis, où ils triomphèrent et achevèrent leur carrière : de remarquables témoignages enregistrés de « Die Walküre » au Metropolita Opera de New York sont disponibles pour ces années-là, dans un son souvent assez précaires.

Puis la guerre arriva. L’acte 3 ne fut jamais enregistré en Allemagne, et de très nombreux grands noms du chant wagnérien partirent vers les États-Unis, où ils triomphèrent et achevèrent leur carrière : de remarquables témoignages enregistrés de « Die Walküre » au Metropolita Opera de New York sont disponibles pour ces années-là, dans un son souvent assez précaires.

Il fallut attendre la réouverture du festival de Bayreuth, en 1951 et une toute nouvelle génération de chanteurs pour compléter cette Walkyrie en kit ! La légende raconte que les employés de Bayreuth, lorsqu’ils virent arriver les chanteuses, raisonnablement sveltes eu égard à certains standards d’avant-guerre, pensaient qu’il s’agissait de ballerines… Une autre légende affirme que les archives d’EMI contiennent l’enregistrement intégral de ce Ring de la réouverture, jamais publié, sur des bandes sectionnées en tranches de 4 minutes pour une parution en 78 tours, comme la firme l’avait fait pour les « Maîtres-chanteurs de Nuremberg » par le même chef, cette année-là –34 disques 78 tours…-. Des éditeurs alternatifs ont ainsi publié quelques extraits de ce Ring, mais jamais dans des conditions réellement satisfaisantes.

Quoi qu’il en soit, l’orchestre s’avère meilleur que dans bien des productions du Neues Bayreuth, il est conduit d’une main de maître par le jeune Karajan, enflammé et très inspiré. Leonie Rysanek, à 24 ans, débute en Sieglinde, rôle où elle se montre radieuse et passionnée ; Astrid Varnay recrutée sur sa réputation, acquise en Amérique –elle triomphait au Met de New York depuis le début des années 40– et sans aucune audition par Wieland Wagner, est déjà pleinement Brünnhilde –c’est, de très longue date, ma Brünnhilde préférée, et sa voix n’est pas encore marquée par le vibrato qui apparaîtra à partir du milieu des années 50– et Sigurd Björling est un Wotan assez bien chantant, mais un peu placide et manquant quelque peu d’autorité pour incarner complètement le rôle : il se montre plus à l’aise dans les passages lyriques –la scène finale des « Adieux » est très belle– que dans ceux réclamant de l’explosivité.

Quoi qu’il en soit, l’orchestre s’avère meilleur que dans bien des productions du Neues Bayreuth, il est conduit d’une main de maître par le jeune Karajan, enflammé et très inspiré. Leonie Rysanek, à 24 ans, débute en Sieglinde, rôle où elle se montre radieuse et passionnée ; Astrid Varnay recrutée sur sa réputation, acquise en Amérique –elle triomphait au Met de New York depuis le début des années 40– et sans aucune audition par Wieland Wagner, est déjà pleinement Brünnhilde –c’est, de très longue date, ma Brünnhilde préférée, et sa voix n’est pas encore marquée par le vibrato qui apparaîtra à partir du milieu des années 50– et Sigurd Björling est un Wotan assez bien chantant, mais un peu placide et manquant quelque peu d’autorité pour incarner complètement le rôle : il se montre plus à l’aise dans les passages lyriques –la scène finale des « Adieux » est très belle– que dans ceux réclamant de l’explosivité.

Avec « Die Walküre », Wagner redéfinit la tragédie en la déplaçant du politique vers l’intime. Ainsi, le nœud dramatique n’est pas la bataille, mais l’amour interdit Siegmund / Sieglinde, pris dans un réseau d’obligations divines –les “contrats” qui régissent le pouvoir et l’autorité de Wotan-. Wotan, théoriquement maître du monde, est en réalité cadenassé par les conditions mêmes de sa domination –les runes juridiques– : il est le premier prisonnier de son propre pouvoir. Quant à Brünnhilde, en désobéissant, elle invente alors le premier acte pleinement humain de tout le cycle : poser l’amour comme valeur supérieure à la légalité sacrée.

« Humain, trop humain », écrivait Nietzsche…