Playlist « Cette année-là » – 1965

• Elgar – Concerto pour violoncelle – Du Pré, Barbirolli

• The Kinks – Kontroversy (Deluxe Edition)

• The Who – My Generation

• Berg – Wozzeck – Böhm

–Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

• Elgar – Concerto pour violoncelle – Du Pré, Barbirolli

• The Kinks – Kontroversy (Deluxe Edition)

• The Who – My Generation

• Berg – Wozzeck – Böhm

–Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

Après la série des playlists alphabétiques, j’entame aujourd’hui une nouvelle série chronologique, fondée sur l’année de parution des albums que j’écouterai au fur et à mesure : ma petite histoire du Rock à moi, partielle et partiale, dont je pense que l’entrée dans les années 2000 devrait être progressivement assez pauvre !

Arbitrairement, cette série commence avec l’année 1964 !

• Alexis Korner’s Blues Incorporated – At The Cavern

• The Yardbirds – Five Live

• Bob Dylan – The Time They Are A Changing’

• The Rolling Stones – N°1 (version UK)

–Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

La playlist du retour est constituée, à cette heure, d’un seul disque, mais quel disque !

La playlist du retour est constituée, à cette heure, d’un seul disque, mais quel disque !

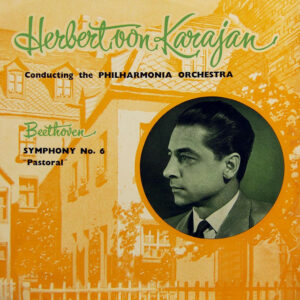

Plus jeune, j’ai voué une vraie passion à la « Symphonie Pastorale » de Beethoven, qui était ma préférée du compositeur. Je l’apprécie toujours énormément, même si je lui en préfère d’autres désormais.

Toujours est-il que je l’ai redécouverte avec bonheur dans cette merveilleuse version, qui m’était un sortie de l’oreille. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-. Je savais qu’elle était vraiment très bien, mais j’avais oublié à quel point elle était si bien !

Alors que le chef a parfois survolé cette symphonie par la suite dans ses intégrales berlinoises, très hédonistes, dans cette version londonienne, tout chante avec un merveilleux équilibre fait de beaucoup de retenue et de délicatesse, et les instruments à vent sont un enchantement constant ! Une merveilleuse redécouverte, que je vous propose de partager en guise de surprise, que vous trouverez ici.

J’ai été condamné au repos forcé durant près de trois semaines, et croyez-moi, c’est très long…

De quoi profiter des joies d’une nourriture à peu près quotidiennement insipide et sans saveur, mais également de bénéficier de l’exceptionnel dévouement et de la bonne humeur souriante de l’ensemble du personnel !

Ce matin, c’est une oeuvre légère à souhait qui est à l’honneur : « Die Fledermaus » –La chauve-souris-, de Johan Strauss fils.

Ce matin, c’est une oeuvre légère à souhait qui est à l’honneur : « Die Fledermaus » –La chauve-souris-, de Johan Strauss fils.

Un vaudeville à la viennoise composé en 1874, au livret à peu près aussi embrouillé que les opérettes parisiennes d’Offenbach, proposant des alternances de numéros chantés et de plages de dialogues plus ou moins coupées selon les versions enregistrées.

A sa création, l’oeuvre connut un vrai succès, avec 68 représentations au Theater An Der Wien, malgré un accueil assez peu chaleureux des critiques musicaux de l’époque, qui n’y entendaient qu’une succession de valses et polkas. De nos jours, « La chauve-souris » est assez fréquemment représentée lors des soirées du réveillon de nouvel an sur de nombreuses scènes d’opéra.

Dans les environs de Vienne. Vers 1870.

Acte I, chez les Eisenstein

Après une ouverture où se mêlent beaucoup de thèmes que l’on entendra tout au long de l’oeuvre, le rideau se lève sur la maison de Gabriel Eisenstein et de sa femme Rosalinde. On entend au loin chanter Alfredo, un ancien amant de Rosalinde qui reconnaît immédiatement la voix de celui qu’elle a jadis aimé.

Adèle, la servante du couple, vient de recevoir une lettre de sa sœur Ida qui l’invite à un bal masqué. Elle demande à sa maîtresse l’autorisation de se rendre auprès de sa tante malade. Rosalinde refuse.

Alfredo fait son entrée dans la maison. Rosalinde insiste pour qu’il parte afin de ne pas être surpris par son mari qui doit incessamment arriver.

Eisenstein et son avocat, Me. Miro, reviennent tout juste du tribunal. Eisenstein a été condamné à huit jours de prison pour outrage au maire de la ville qu’il soupçonnait d’être amoureux de sa femme. Il accuse son avocat de ne pas l’avoir défendu correctement et même d’être à l’origine de l’allongement de sa peine. Congédié, Me. Miro part non sans assurer devoir se venger.

Dr. Falke entre à son tour et invite Eisenstein à un bal masqué. Il promet à son ami de rencontrer la plus belle fille de Vienne et de prendre du bon temps avant de rejoindre la prison. Dr. Falke désire en vérité se venger d’Eisenstein pour l’avoir laissé ivre, quelques temps auparavant, sur un banc dans son déguisement de chauve-souris au retour d’une soirée arrosée.

Eisenstein doit se rendre à la prison dans une heure mais Dr. Falke le convainc de se rendre d’abord au bal du Prince Orlofsky déguisé en marquis. Rosalinde, de son côté, organise le retour de son amant et autorise finalement le départ d’Adèle pour s’assurer d’être seule avec Alfredo. Elle reçoit un message du Dr. Falke qui l’invite à se rendre au bal déguisée en comtesse hongroise.

Rosalinde, Adèle et Eisenstein chante un trio d’adieux, tour à tour poignant et comique. Enfin seuls, Alfredo et Rosalinde dînent en tête à tête. Leur petite fête privée est interrompue par l’arrivée de Frank, gouverneur de la prison qui arrête Alfredo en pensant qu’il est Eisenstein.

Acte II, les salons du Prince Orlofsky

La fête bat son plein au bal masqué organisé par le prince Orlofsky dans sa magnifique villa, mais le prince s’ennuie. Dr. Falke lui promet du divertissement et lui explique comment il a réussi à piéger son ami Eisenstein en invitant Rosalinde et Adèle, toutes deux masquées. Eisenstein, déguisé en «Marquis Renard», noble français, fait son entrée et commence à courtiser les jeunes femmes. Il pense reconnaître sa servante Adèle, mais celle-ci, vêtue d’une robe de sa maîtresse fait montre d’un grand aplomb en se présentant comme une artiste répondant au nom d’Olga. Elle ridiculise Eisenstein devant tout le monde.

Un autre faux-noble fait son entrée : le « chevalier chagrin » n’est autre que Frank qui présenté au « marquis renard » marmonne quelques mots de mauvais français. On annonce alors l’arrivée d’une comtesse Hongroise, qui n’est autre que Rosalinde déguisée. Elle constate avec stupeur que son mari est au nombre des invités. Elle est présentée à son mari qui ne manque pas de tenter de la séduire. Elle parvient à lui dérober sa montre qui lui servira plus tard de preuve. On demande à la comtesse de chanter une « csardas » hongroise. On boit, on danse, on se divertit et… il est six heures du matin. Eisenstein-Renard et Frank-Chagrin doivent partir pour la prison, chacun pour des raisons bien différentes.

Acte III, la prison

À la prison, le gardien Frosch, ivre, tente de survivre au chant incessant d’Alfredo qui enchaîne les grands airs du répertoire. Frank fait son entrée encore enivré de champagne et évoque sa nuit de folie. Orlofsky et Dr. Falke ont suivi le gouverneur de la prison pour terminer la comédie.

C’est au tour d’Adèle et de sa sœur Ida de pénétrer dans la prison. La servante veut trouver un mécène qui saura mettre en valeur ses talents de comédienne. Elle se lance dans un numéro de bravoure pour preuve de son talent. Frank cache les deux jeunes femmes alors qu’on frappe à la porte.

C’est Eisenstein qui vient purger sa peine. Le gouverneur de la prison lui explique qu’il ne peut être le prisonnier puisqu’il l’a arrêté lui-même la veille alors qu’il dînait chez lui en compagnie de sa charmante épouse. Eisenstein est pris d’une jalousie féroce et s’empare de la perruque et de la robe de Me. Miro qui vient tout juste d’arriver. Il entreprend un véritable interrogatoire auprès de Rosalinde venue faire libérer son amant et l’accuse d’adultère. La montre, dévoilée par Rosalinde, fait tomber tous les masques et la fête s’empare de la prison envahie par les convives d’Orlofsky. Champagne !!!

La version écoutée ce jour, enregistrée en 1950-1951 –cliquer sur l’image pour la voir en plus grand– s’inscrit admirablement dans un esprit viennois indispensable à cette oeuvre. Il s’agit, d’un avis assez largement partagé sinon unanime, de la version idéale de l’oeuvre, même si elle ne comporte aucun dialogue.

En revanche, contrairement à une idée très répandue, il ne s’agit pas du premier enregistrement de l’opérette officiel : en 1949, Ferenc Fricsay en avait proposé une version presqu’aussi idéale, avec quelques dialogues et une troupe berlinoise à peine moins idiomatique. Outre ces deux versions déjà citées, deux autres se situent sur des sommets comparables : celle de Karajan en 1955 –dialogues abrégés– et celle de Carlos Kleiber –dialogues-.

Ce week-end, je me consacre à la liste des menues choses à faire, et que j’ai reportées ces derniers jours ou ces dernières semaines, faute de temps à y consacrer sérieusement !

Il s’agira donc :

Il s’agira donc :

• de remplir le frigo, un peu vide ;

• traiter quelques courriels professionnels restés en souffrance ;

• mettre à jour ma base de données géant ma discothèque –cela devrait s’avérer assez rapide, vu le très petit nombre de disques achetés ces derniers mois : cliquer sur l’image en fin de notule pour la voir en plus grand– ;

• programmer la révision de ma voiture –changement du filtre d’habitacle– ;

• faire le plein de la même voiture, en ayant même le droit de me plaindre un peu de l’augmentation du pris de l’essence !

• poursuivre mon apprentissage de la guitare qui pâtit ces dernières semaines du peu de temps que j’ai à lui consacrer…

• et, si possible, profiter d’un temps remarquablement ensoleillé ces derniers jours !

–Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

En cette période passablement agitée, voire chaotique, mars est arrivé beaucoup plus vite que prévu et sans crier gare, accompagné d’un soleil radieux des plus agréables, malgré d’assez fortes gelées matinales !

En cette période passablement agitée, voire chaotique, mars est arrivé beaucoup plus vite que prévu et sans crier gare, accompagné d’un soleil radieux des plus agréables, malgré d’assez fortes gelées matinales !

Il est donc plus que temps de vous livrer la traditionnelle surprise mensuelle, que vous trouvez ici.

Vous comprendrez vite pourquoi elle s’intitule ainsi…

ENJOY !

C’est un joli coffret –présentation et remasterisation soignées, jolie ligne éditoriale et texte de présentation intéressant et informatif-, j’aime énormément ce très grand chef à l’allure aristocratique et j’ai même du temps à y consacrer ce week-end !

A ce stade, deux conclusions alternatives semblent s’imposer :

1. Je n’ai plus de place pour ranger tout cela sur mes étagères ;

2. Avec l’âge, je suis devenu plus raisonnable.

On pourrait en rajouter une troisième, assez proche de la réalité : je manque de temps en ce moment pour en profiter pleinement.

Je viens tout juste d’apprendre la disparition de Gary Brooker, annoncée un peu tardivement semble-t-il, puisqu’il est décédé il y a quelques jours déjà.

Il fut membre créateur de Procol Harum –et seul membre originel du groupe alors de sa réformation tardive-, qui connut gloire et fortune au courant de l’été 1967 avec « A Whiter Shade of Pale ».

Dans cette vidéo, on le retrouve, à un âge déjà relativement avancé et presque à bout de voix –et de doigts, qui ont perdu de leur fluidité d’antan-, sans que le plaisir soit gâché pour autant.

Un autre grand qui disparaît…