Notule en vrac !

Aujourd’hui, début du week-end pascal et, donc, on fait relâche pour tout ce qui concerne le travail !!! Pour le reste, mes journées confinées se ressemblent invariablement : lever vers 5 heures, télétravail intense entre 5h30 et 8h00, à l’heure où les serveurs ne sont pas encore engorgés, puis pause entre 8h00 et 8h30 et reprise relativement intense jusqu’à 10h30, où je joue notamment à Excel…

Aujourd’hui, début du week-end pascal et, donc, on fait relâche pour tout ce qui concerne le travail !!! Pour le reste, mes journées confinées se ressemblent invariablement : lever vers 5 heures, télétravail intense entre 5h30 et 8h00, à l’heure où les serveurs ne sont pas encore engorgés, puis pause entre 8h00 et 8h30 et reprise relativement intense jusqu’à 10h30, où je joue notamment à Excel…

Ensuite, les choses s’allègent quelque peu et je peux commencer à travailler plus tranquillement, et même en profitant de quelques playlists construites n’importe comment !

L’après-midi, le plus gros du travail se situe entre 13h30 et 16h00 et consiste notamment à répondre aussi précisément –et, le plus souvent, assez laconiquement– aux nombreux courriels qui me parviennent : depuis le début du confinement, ma boîte-aux-lettres professionnelle m’indique 2326 courriels reçus, ce qui est un assez joli score !

Le lendemain se profile de la même manière, et le surlendemain et les jours qui suivent également ! Parfois, certaines journées sont égayées par une visioconférence –deux par semaine– et Moneypenny s’avère très attirée par les feux des projecteurs et s’est transformée en coqueluche des réseaux !

Evidemment, avec des journées aussi sportives –même si je me déconfine quelques minutes dans le parc ou pour faire de menues promenades et pour faire les courses-, trouver le sommeil est difficile !

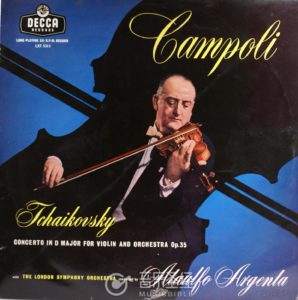

La playlist du confinement, en vrac et de mémoire : j’ai écouté quand même, de nombreux albums durant cette période –cliquer sur l’image pour voir en plus grand un petit extrait assez réducteur de cette playlist-.

Ces écoutes sont d’autant plus propice à la redécouverte de mon fond de discothèque que l’achat de nouveaux CD est remis à plus tard : les délais de livraison sont très allongés et le prix des CD a bondi d’un coup d’un seul sur ma boutique en ligne habituelle –effet d’aubaine ? -, où les stocks, de surcroît, sont au plus bas ! Du coup, je n’ai même pas fait de liste d’achat et je vais sagement attendre la fin de cette période !

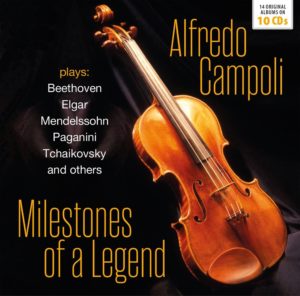

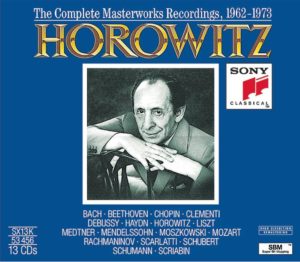

Enfin, comme je ne l’avais pas encore fait –tragique erreur ! -, voici que je vous livre la surprise de ce moins d’avril ! Il était plus que temps, non ?

Enfin, comme je ne l’avais pas encore fait –tragique erreur ! -, voici que je vous livre la surprise de ce moins d’avril ! Il était plus que temps, non ?

Elle est disponible ici et il s’agit d’une vraie rareté, qui devrait contribuer à égayer pour un petit moment votre confinement ! ENJOY !