Playlist « Le pire disque de ma discothèque »

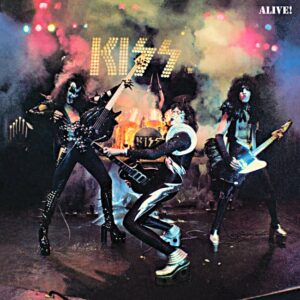

Dans la série « Un jour, un album » : Kiss – Alive !

Dans la série « Un jour, un album » : Kiss – Alive !

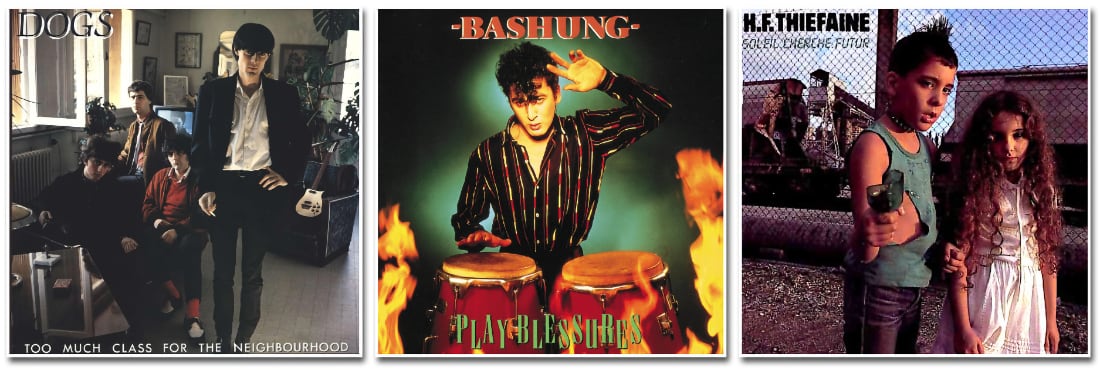

Aujourd’hui, j’ai essayé d’écouter ce qui doit être le pire disque de ma discothèque –oui, encore plus nul que le remake d’Exile On Main Street de Pussy Galore, mais celui-ci a au moins des prétentions expérimentales et on peut parfois en rire-. Après cette vaine tentative –l’album est assez long : un double LP à l’origine, dont je ne suis d’ailleurs pas arrivé au bout…-, repos obligatoire de mes oreilles !

Je vous parle ici de l’album « Alive ! », de Kiss, sorti il y a tout juste 50 ans, en 1975. Il s’agit en réalité d’un « faux » live quasiment totalement réenregistré en studio –c’est le cas pour de nombreux albums live retouchés en studio, mais jamais à ce point-là-, qui connut une grande destinée commerciale en son temps, puisqu’il établit la popularité du groupe pour quelques années : je ne sais pas, en revanche, si leur popularité a perduré au-delà du milieu des années 80…. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand : la pochette est l’élément le plus réussi de l’album…-.

Avec le recul, c’est nul et ça sonne faux –même les errements drolatiques de Florence Foster Jenkins « sonnent » moins faux-. En réalité, les musiciens jouaient tellement faux en concert qu’un énorme travail de post-production a été indispensable. Hors la batterie et les cris du public, tout a été refait, le producteur ayant expressément demandé aux musiciens de s’appliquer pour jouer juste et en rythme… Ce qui ne sauve à peu près rien par ailleurs : paroles stupides, musique assez indigente et même pas mémorable ni très bien jouée, setlist hyper-monolithique où tout finit par se ressembler sans aucun point fort, immanquable solo de batterie pénible soutenu par les éructations du guitariste-chanteur… : l’essentiel du show devait se situer dans le maquillage et la pyrotechnie !

L’album rencontra un tel succès commercial qu’il fut assez rapidement suivi d’un « Alive II », que je ne connais pas mais qui, de notoriété publique, est moins bon que « Alive ! ». Ça me semble inimaginable !