Révélateur de talents, mais fichu caractère !

John Mayall & The Bluesbreakers – Wake Up Call – 1992 ****

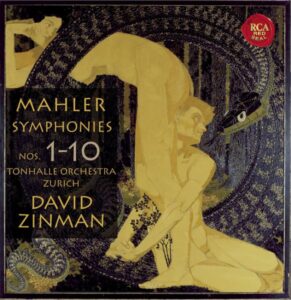

L’unique album de ce jour est consacré à John Mayall, « le parrain du British Blues », disparu en 2024, à 90 ans, et dont la pléthorique discographie s’élève à plus de 70 albums –dont 40 en studio-, en solo ou avec ses Bluesbreakers, qui l’accompagnent ici. « Wake Up Call » date de 1992. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

L’unique album de ce jour est consacré à John Mayall, « le parrain du British Blues », disparu en 2024, à 90 ans, et dont la pléthorique discographie s’élève à plus de 70 albums –dont 40 en studio-, en solo ou avec ses Bluesbreakers, qui l’accompagnent ici. « Wake Up Call » date de 1992. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

Croyez-le ou non, cette très abondante discographie, entamée en 1964 et dont le dernier opus enregistré en studio date de 2022, ne compte aucun mauvais album : John Mayall & The Bluesbreakers, formation à la composition éternellement éphémère, proposent des compositions blues-rock toujours très solides à défaut d’être toujours très originales, toujours très bien jouées et exposant, au fil des générations, de remarquables guitaristes mis en vedette : Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, Harvey Mandel, Gary Moore, Coco Montoya ou Buddy Whittington pour ne citer que les plus célèbres.

Evidemment, on évitera d’écouter ces albums à la chaîne, au risque de la lassitude, tant ils sont finalement assez monolithiques, bien qu’enregistrés sur près de sept décennies. Mais, pris individuellement, chacun est a minima un bon disque, et souvent mieux que ça. Je garde personnellement une préférence pour son fameux triptyque des années 60 : « The Bluesbreakers with Eric Clapton » –1966-, « A Hard Road » –1967– et « Crusade » –1967– et, surtout, pour « Blues From Laurel Canyon » –1968, sans les Bluesbreakers, momentanément dissous à cette date, mais avec Mick Taylor (guitare solo et slide), Colin Allen (batterie) et Stephen Thomson (basse)-, -, son meilleur album à mes oreilles, témoignage de son installation éphémère en Californie, où il avait élu domicile dans une cabane dans les arbres !

Croyez-le encore ou non, chaque guitariste passé au sein des Bluesbreakers a été plus ou moins profondément brouillé à un moment de sa carrière avec ce mentor doté d’un caractère tyrannique et, selon de nombreux témoignages, assez épouvantable ! Pendant la majorité de sa très longue carrière, John Mayall a été éclipsé par les artistes propulsés par son « académie de blues », ainsi qu’il appelait les Bluesbreakers, et il semble qu’il en ait gardé quelque rancoeur.

Dans « Wake Up Call », John Mayall est accompagné de David Grissom –guitare rythmique– et Coco Montoya –guitare-, Rick Cortes –basse– et Jon Yuele –batterie-. Parmi ses prestigieux invités figurent les guitaristes Buddy Guy pour un titre et Mick Taylor pour deux morceaux, dont la chanson éponyme –cf. extrait-. Un album varié, qui excède parfois les frontières du blues ou du blues-rock, avec d’excellentes parties de guitares flamboyantes !