2025, l’heure du bilan…

• Bilan mensuel, y compris la présente notule –cliquer sur l’image pour la voir en plus grand– :

• Bilan annuel : 2025, année-record concernant le nombre de notules publiées ! –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

• Bilan mensuel, y compris la présente notule –cliquer sur l’image pour la voir en plus grand– :

• Bilan annuel : 2025, année-record concernant le nombre de notules publiées ! –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

Cette année encore, une seule notule suffira pour établir ce bilan annuel, –non exhaustif– puisque, comme l’année dernière, j’ai assez nettement réduit mes achats de disques ! Dans le cadre de travaux à venir, j’envisage par ailleurs de totalement refonder leur rangement…

Le coin du classique…

• Deux disques ** dont j’attendais beaucoup plus –mais qui sont superbement enregistrés- :

• Deux disques ** dont j’attendais beaucoup plus –mais qui sont superbement enregistrés- :

– Glière, Symphonie n°2 + Suite « The red Poppy » – Après la superbe réussite que constitue la troisième symphonie « Ilya Mourometz », celle-ci, bien que superbement orchestrée, est moins ambitieuse et beaucoup moins passionnante.

– Copland, El Salon Mexico, Dance Symphony, Fanfare For The Common Man…

• Un disque ***** d’une oeuvre rare et belle : « Markus Passion », de Johann Georg Künstel. LA superbe découverte de cette année !

• Un disque ***** d’une oeuvre rare et belle : « Markus Passion », de Johann Georg Künstel. LA superbe découverte de cette année !

• Trois albums Beethoven, un compositeur dont je ne me lasserai jamais…

– Sonates pour piano, anthologie Glenn Gould –7 CD-: le bon, voire le très bon, côtoie le plus bizarre et très contestable, ce qui était un peu attendu… de ** à ****

– Concertos pour piano, intégrale : une chouette version HIP ****

– Variations Diabelli : la version totalement azimutée et enthousiasmante de Friedrich Gulda ! *****

• Quatre beaux albums « Sinopoli » pour enrichir ma connaissance de ce chef… **** à *****

• Une magnifique intégrale de symphonies de Sibelius que je cherchais depuis longtemps et que j’ai enfin réussi à dénicher ! ***** évidemment !

Du côté Pop-Rock…

Du côté Pop-Rock…

• The J Geils Band : premier album très bluesy de ce très dynamique groupe bostonien ! Un très bon disque, enregistré en 1970, très surprenant quand on ne connaît que le beaucoup plus célèbre –et beaucoup moins « roots »– « Freezer Frame » ! ****

• Roky Erickson And The Aliens, « I Think Of Demons » – Levez-vous de très bonne heure si vous voulez dénicher cet introuvable, enregistré pendant une petite période de lucidité, entre deux internements en psychiatrie, par le leader des 13th Floor Elevators avant qu’il ne vire complètement cintré… ****

• Johnny Thunders, « Live In Los Angeles 1987 » – Un bel album live –LP– qui rehausse largement la discographie erratique de Johnny Thunders ****

Au rayon Blues…

On retrouve des albums LP ***** que je vous ai présentés ici ou là, et qui sont tous de belle qualité pour qui aime le blues et les champs de coton !

–Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

Sous le sapin trônait également, cette année, ce superbe double LP –cliquer sur l’image pour la voir en plus grand– du plus illustre et influent représentant des musiciens du delta blues : Robert Johnson, l’homme qui avait signé un pacte avec le diable pour apprendre à bien jouer de la guitare, une nuit à un carrefour de chemins… Cette rencontre fut sans doute probante, la maîtrise du guitariste est impressionnante et l’on croit souvent entendre deux guitares en l’écoutant.

Robert Johnson était l’un des génies les plus inventifs de tous les temps. Mais il n’a probablement, quasiment pas eu de public. Il était tellement en avance sur son temps qu’on ne l’a toujours pas rattrapé. Son statut ne pourrait pas être plus élevé qu’il l’est aujourd’hui. Pourtant, à son époque, ses chansons ont dû semer la confusion dans l’esprit des gens. Cela vous montre que les grands hommes suivent leur propre voie. – Bob Dylan, interview au New York Times (12 juin 2020)

L’album, constitué de deux LP 180 grammes au pressage très silencieux, permet d’écouter l’intégralité des chansons enregistrées en deux sessions en 1936 et 1937 –29 chansons en tout et pour tout, et 3 d’entre elles ont été enregistrées deux fois– par Robert Johnson durant sa courte carrière : l’artiste inaugura le « club des 27 ». Le travail de réédition est vraiment superbement réalisé, la pochette gatefold comprenant également une grande et très belle reproduction de la plus célèbre photo de Robert Johnson –dont il n’existe par ailleurs que trois clichés en tout et pour tout-.

On ne connait toujours, à ce jour, les causes exactes de sa disparition précoce, et l’emplacement de sa tombe reste encore incertain, puisqu’au moins trois lieux « officiels » sont supposés abriter sa sépulture.

Sous le sapin, cette année, j’ai trouvé ces deux excellents livres, très complémentaires l’un de l’autre, puisque le premier indique que les armées du sud auraient eu, in fine, la possibilité éventuelle de ne pas perdre la guerre, tandis que le second explique qu’il était inenvisageable que les Yankees du nord ne la gagnent pas ! De quoi m’adonner à l’une de mes marottes favorites !

Sous le sapin, cette année, j’ai trouvé ces deux excellents livres, très complémentaires l’un de l’autre, puisque le premier indique que les armées du sud auraient eu, in fine, la possibilité éventuelle de ne pas perdre la guerre, tandis que le second explique qu’il était inenvisageable que les Yankees du nord ne la gagnent pas ! De quoi m’adonner à l’une de mes marottes favorites !

Je sens que je vais me régaler ! –Cliquer sur les images pour les voir en plus grand-.

Hier soir, je me suis régalé tout seul à l’heure du Réveillon ! Nous étions invités chez des vegans qui mangent, entre autres, de drôles de choses comme du « faux-gras » ou du « faux-mage » et plein d’autres mets en réalité ultra-transformées à base d’algues, de margarine et de farines végétales diverses et variées. Ça m’a beaucoup fait penser aux doubichous du film « Le père Noël est une ordure »…

Ce sont des barbares : il n’ y avait pas là de quoi festoyer dignement ! Je le savais, et j’avais prévu la chose : je me suis donc apporté de quoi cuisiner une excellente choucroute de la mer, avec poissons, gambas, saint-Jacques et une petite sauce crème-vin blanc pour que ça glisse mieux ! J’en aurai même des restes pour un repas à venir !

A midi, c’est à mon tour de passer en cuisine pour un copieux menu festif : deux filets-mignons en croûte farcis au foie gras –du vrai celui-là– et trois purées différentes –patate douce, pomme de terre et carotte, riches en beurre et en crème– pour les accompagner, ainsi que des sauces échalotes-champignons-foie gras et marrons-pommes-figues ! Il est temps de filer en cuisine, d’ailleurs !

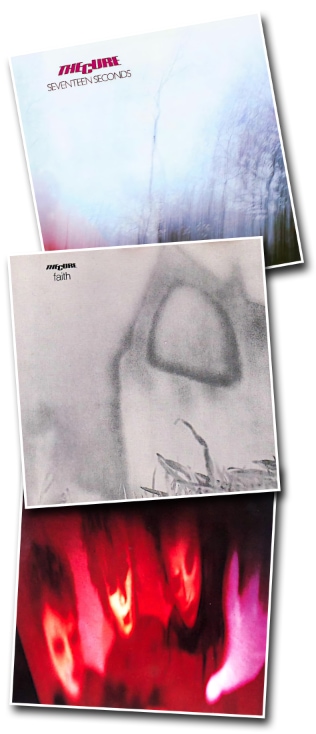

Au courant des années 80, The Cure sortirent assez rapidement trois albums qui formèrent une somme plutôt cohérente que l’on décrivit plus tard comme leur «Trilogie glacée» : «Seventeen Seconds», puis «Faith» et enfin «Pornography» –198, 1981, 1982-. Il convient d’accompagner ces trois albums du single «Charlotte Sometimes» –1981– et de l’insolite et peu connu support musical –une longue et lente mélopée, très hypnotique– du film d’animation «Carnage Visors» –1981– pour compléter cette première trilogie, qui évolue peu à peu du minimalisme introverti vers l’album le plus sombre, d’une noirceur absolue et d’un caractère dépressif total, de toute la discographie pop-rock des années 80 –et au-delà-. Cette «Trilogie glacée» –cliquer sur l’image de droite pour la voir en plus grand– a très largement contribué à installer The Cure comme l’un des groupes emblématiques du mouvement «gothique», ce que récuse pourtant Robert Smith.

Au courant des années 80, The Cure sortirent assez rapidement trois albums qui formèrent une somme plutôt cohérente que l’on décrivit plus tard comme leur «Trilogie glacée» : «Seventeen Seconds», puis «Faith» et enfin «Pornography» –198, 1981, 1982-. Il convient d’accompagner ces trois albums du single «Charlotte Sometimes» –1981– et de l’insolite et peu connu support musical –une longue et lente mélopée, très hypnotique– du film d’animation «Carnage Visors» –1981– pour compléter cette première trilogie, qui évolue peu à peu du minimalisme introverti vers l’album le plus sombre, d’une noirceur absolue et d’un caractère dépressif total, de toute la discographie pop-rock des années 80 –et au-delà-. Cette «Trilogie glacée» –cliquer sur l’image de droite pour la voir en plus grand– a très largement contribué à installer The Cure comme l’un des groupes emblématiques du mouvement «gothique», ce que récuse pourtant Robert Smith.

Puis, le groupe, à la composition déjà très fluctuante malgré son jeune âge, se sépara une première fois et Robert Smith, parallèlement à une carrière de guitariste avec The Banshees ou l’éphémère et psychédélique groupe The Glove, sortit avec The Cure dans une formation fortement renouvelée deux albums très pop et beaucoup plus légers «The Top», puis «The Head On The Door».

Quelques albums plus tard, et nous arrivons en 1989, avec la sortie de «Disintegration», album aussi mélancolique que «Pornography» était sombre. Pour beaucoup de fans, il s’agit de leur album préféré, qui marque un certain retour aux sources des inspirations premières de Robert Smith. Cet excellent disque est le deuxième volet d’une nouvelle trilogie, entamée par «Poronography» et qui, dans l’esprit de «Fat Bob», devait s’achever avec «Bloodflowers», paru en 2000, dans une formation encore passablement renouvelée. C’est ainsi qu’il est présenté par le leader du groupe, notamment à l’occasion des deux concerts-fleuve enregistrés à Berlin en 2002.

« Les albums Pornography, Disintegration et Bloodflowers sont inexorablement liés pour bien des raisons, et la réalisation du programme Trilogy fait la lumière sur mon expérience de The Cure. » – Robert Smith (2002)

Pourtant, « Bloodflower », s’il n’est pas indigne dans la discographie très inégale du groupe depuis le milieu des années 90 où il s’inscrit dans une veine plutôt douce et mélancolique, ne me semble pas à la hauteur de cette seconde trilogie, et seuls deux titres de cet album en seraient dignes à mes oreilles : le somptueux « Watching Me Fall », et, dans une moindre mesure, le mélancolique « Bloodflowers ».

En réalité, le troisième volet de cette trilogie est, pour moi -et pour bien d’autres…- le tout dernier opus paru : « Songs Of A Lost World » –2024-. Dans une formation à nouveau modifiée, The Cure propose un album acclamé par la critique et le public -c’est un beau succès commercial, n°1 en Angleterre, en France, en Suède et en Allemagne notamment-, qui y voit un retour aux sources les plus sombres et introverties du groupe.

Remarques complémentaires…

• Les trois albums de cette seconde trilogie sont ceux que j’ai le plus joué à la basse : certains titres sont d’une simplicité hyper-efficace et tombent remarquablement sous les doigts.

• « Pornography » fait partie de ma liste des sept albums Pop-Rock à emmener sur mon île déserte. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

• Pornography – 1982 *****

Robert Smith, Simon Gallup, Lol Tolhurst

• Disintegration – 1989 *****

Robert Smith, Simon Gallup, Porl Thompson, Roger O’Donnell, Boris Williams, Lol Tolhurst

• Songs Of A Lost World – 2024 *****

Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O’Donnell, Reeves Gabrels

Joy Division – Transmission. Comme pour la chanson précédente, ce morceau, une fois encore relativement répétitif quant à la mélodie, n’est pas excessivement difficile à jouer, si ce n’est une petite partie en « bend » jusqu’au demi-ton supérieur à partir de la mesure 65 et jusqu’à la mesure 82 –entre 1’42 et 2’06-, et parce qu’il faut effectuer ce bend rapidement –le tempo est de 158 à la noire-. Après cela, je peux ré-accorder la corde de sol, qui est déjà celle qui tient le moins l’accordage sur ma guitare…

Joy Division – Transmission. Comme pour la chanson précédente, ce morceau, une fois encore relativement répétitif quant à la mélodie, n’est pas excessivement difficile à jouer, si ce n’est une petite partie en « bend » jusqu’au demi-ton supérieur à partir de la mesure 65 et jusqu’à la mesure 82 –entre 1’42 et 2’06-, et parce qu’il faut effectuer ce bend rapidement –le tempo est de 158 à la noire-. Après cela, je peux ré-accorder la corde de sol, qui est déjà celle qui tient le moins l’accordage sur ma guitare…

La partie en accords est réalisée en power chords, qui sont les accords les plus faciles à jouer mais s’avèrent terriblement efficaces, ils furent beaucoup utilisés dans la musique Punk puis New Wave à la fin des années 70 et au début des années 80 : fondamentale + quinte sur 2 cordes pour les fainéants, fondamentale + quinte + octave sur 3 cordes pour les autres !

Réglages de l’ampli : aigus à fond, médium et basse au milieu, une très légère distorsion et une toute petite pointe de réverbération.

A la basse, ce morceau est encore plus facile, il se résume à deux notes en croches –les fondamentales– plus une note de passage en fin de mesure : simple mais efficace, le seul défi est de rester en rythme et de savoir compter ! Cette chanson est tout-à-fait idéale pour entraîner la main droite à l’utilisation d’un médiator, que l’on choisira rigide voire très rigide : entre 1,0 mm et 1,40 mm recommandés.

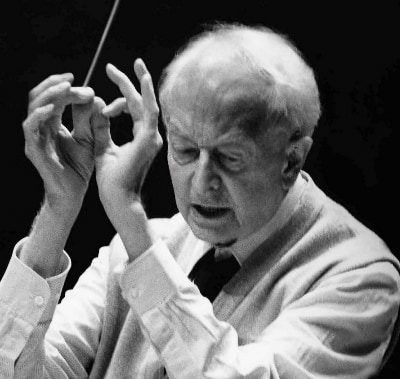

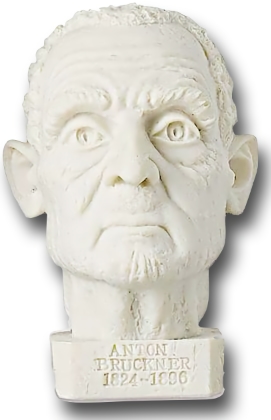

La playlist de ce jour, annoncée hier parce que j’ai parfois de la suite dans les idées, est marquée par de vieilles retrouvailles avec trois symphonies-4, 7 & 9– de Bruckner par l’orchestre radio-symphonique de Cologne, dirigé par Günter Wand. Vieilles retrouvailles car il s’agit de l’un des tout derniers –peut-être même le dernier– coffrets de disques vinyles que j’avais acheté chez mon disquaire allemand –12 LP et un très bon livret en Allemand-, au début des années 80, alors que j’entamais à peine ma vie professionnelle et que je n’aurais pas pu m’offrir un tel coffret –qui n’existait pas à cette date– en CD. Par la suite, j’ai effectivement racheté cette intégrale en CD à prix fracassé dans la réédition superbement remastérisée de RCA –9 CD et aucun livret…-. C’est avec lui que, petit à petit, j’ai « appris mon Bruckner », compositeur qui n’avait pas l’heur de plaire à mon père, qui fut mon premier initiateur à la musique classique, et qui le trouvait trop bigot –il a dédié sa neuvième symphonie « Au Bon Dieu »…-et ennuyeux pour être fréquentable…

Certes, les symphonies de Bruckner sont généralement plus longues que celles de ses contemporains, mais elles sont solidement structurées selon un schéma qui reste généralement très classique et s’avèrent d’une belle audace harmonique et contrapuntique. Bruckner étant un organiste très réputé, leur orchestration assez monolithique est fondée –un peu trop systématiquement parfois- sur des chocs entre les pupitres : les vents contre les cuivres contre les cordes…, mais les beaux thèmes et les belles mélodies sont très nombreux dans ses symphonies. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

• Symphonie n°4″Romantique » – 1978 ****

• Symphonie n°7 – 1980 ****

• Symphonie n°9 – 1979 *****

Orchestre radio-symphonique de Cologne, Günter Wand

L’intégrale de Günter Wand a été enregistrée entre 1977 et 1982 et fut assez largement saluée par la majorité des critiques, en France, lors de sa parution en disques séparés. Ce coffret est, dans l’ensemble, de très bon niveau et très bien enregistré, il s’agit, aujourd’hui encore, d’une très bonne voie d’entrée pour découvrir ce corpus symphonique, d’autant qu’il reste disponible à petit prix. Cet excellent chef, à la très longue carrière, était alors presqu’oublié dans notre pays, alors qu’il avait enregistré de nombreux disques pour le « Club Français du Disque » dans les années 50 avec l’orchestre du Gürzenich de Cologne –des disques très convenables avec un orchestre très honnête, sporadiquement réédités plus tard dans des séries économiques chez Musidisc, et qui furent redécouverts lors de leur réédition en CD chez Testament à un tarif prohibitif et salués comme de remarquables réussites qu’ils n’ont jamais été en réalité, au moins à mes oreilles… La nostalgie a parfois large dos !-.

L’intégrale de Günter Wand a été enregistrée entre 1977 et 1982 et fut assez largement saluée par la majorité des critiques, en France, lors de sa parution en disques séparés. Ce coffret est, dans l’ensemble, de très bon niveau et très bien enregistré, il s’agit, aujourd’hui encore, d’une très bonne voie d’entrée pour découvrir ce corpus symphonique, d’autant qu’il reste disponible à petit prix. Cet excellent chef, à la très longue carrière, était alors presqu’oublié dans notre pays, alors qu’il avait enregistré de nombreux disques pour le « Club Français du Disque » dans les années 50 avec l’orchestre du Gürzenich de Cologne –des disques très convenables avec un orchestre très honnête, sporadiquement réédités plus tard dans des séries économiques chez Musidisc, et qui furent redécouverts lors de leur réédition en CD chez Testament à un tarif prohibitif et salués comme de remarquables réussites qu’ils n’ont jamais été en réalité, au moins à mes oreilles… La nostalgie a parfois large dos !-.

Quoi qu’il en soit, cette intégrale a largement contribué à relancer sa carrière, puisqu’elle lui a ensuite permis d’enregistrer plusieurs disques du « grand répertoire » en peu de temps chez RCA, avec les orchestres de Cologne et de Hambourg notamment, et il y a gagné une réputation de « spécialiste de Bruckner », enregistrant certaines symphonies jusqu’à 5 fois en une vingtaine d’années !

C’est déjà le dernier week-end de l’Avent : normalement, les préparatifs du Réveillon sont en cours, son menu festif est élaboré et votre sapin est désormais complètement décoré –il serait temps– et vous n’avez plus qu’à déposer cette surprise à son pied ! Les plus impatients peuvent également en profiter immédiatement : le menu, de qualité, est dense –et partiellement en lien avec une petite notule en préparation, à paraître demain !-. Elle vous attend ici.

NB – Pour les retardataires, les quatre surprises de l’Avent restent encore sur le serveur et disparaîtront après la Saint-Étienne. Vous reporter aux notules correspondantes pour en obtenir les liens d’accès…

ENJOY !