Playlist « Guitariste flamboyant »

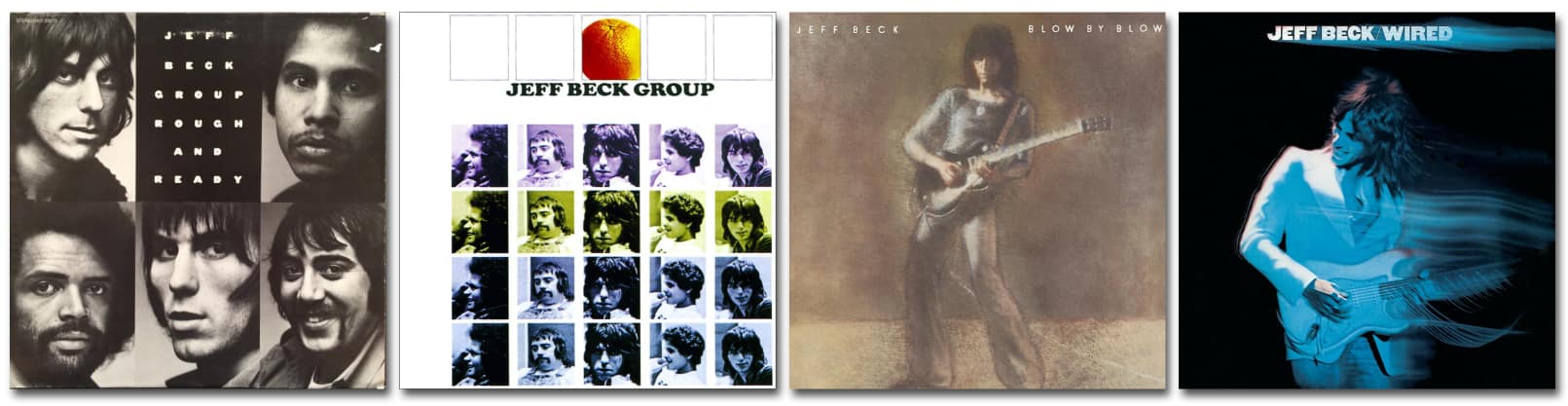

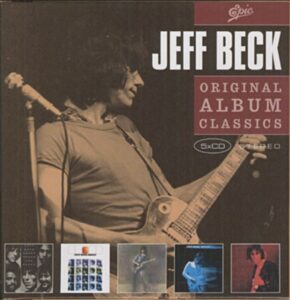

Le marché du disque étant ce qu’il est actuellement, on peut trouver de véritables pépites à très vil prix ! C’est ainsi que ce magnifique petit coffret de 5 CD se trouve à moins de 20€, et qu’il est accompagné d’un tas de petits frères plus ou moins intéressants chez le même éditeur. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

Le marché du disque étant ce qu’il est actuellement, on peut trouver de véritables pépites à très vil prix ! C’est ainsi que ce magnifique petit coffret de 5 CD se trouve à moins de 20€, et qu’il est accompagné d’un tas de petits frères plus ou moins intéressants chez le même éditeur. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

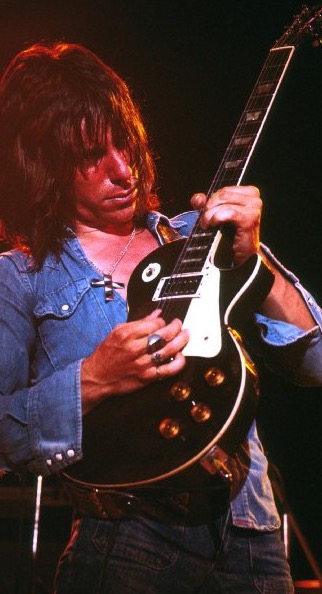

Il ne me semble pas vous avoir déjà parlé de Jeff Beck autrement qu’au détour rapide d’une notule ici ou là. Il fait pourtant partie des tout meilleurs guitaristes électriques, malgré une carrière un peu erratique bien que fort longue, puisqu’entamée aux milieu des années 60. Sa carrière débuta sous le sceau d’un blues électrique et sauvage au sein des Yardbirds –dont je devrais vous entretenir assez prochainement-, avant de s’orienter vers une forme de hard-rock primitif dont il passe pour être l’inventeur, avant même Led Zeppelin, puis vers le jazz-rock, dont il est le tout premier précurseur avec l’album « Blow By Blow ». C’est dire l’ampleur et les multiples facettes de son talent !

Sa maîtrise de toutes les possibilités offertes par la guitare électrique est exceptionnelle –introduction du Larsen bien avant Pete Townshend, par exemple, mais également des possibilités offertes par les couleurs plus ou moins saturées liées à l’amplification, jeu en Tapping, slide guitariste…-, et exceptionnellement précoce, puisqu’il avait quasiment tout inventé avant les autres dès le milieu des années 60.

Sa maîtrise de toutes les possibilités offertes par la guitare électrique est exceptionnelle –introduction du Larsen bien avant Pete Townshend, par exemple, mais également des possibilités offertes par les couleurs plus ou moins saturées liées à l’amplification, jeu en Tapping, slide guitariste…-, et exceptionnellement précoce, puisqu’il avait quasiment tout inventé avant les autres dès le milieu des années 60.

Personnage ombrageux et vaguement dépressif, il n’a pas forcément connu une gloire à la hauteur de son talent auprès du grand public, même si la grande qualité de ses albums, généralement, est largement louée par la critique spécialisée.

Le présent coffret couvre une grande partie des années 70, et propose de suivre l’évolution du guitariste d’un hard-blues-rock mâtiné de soul vers le jazz-rock. Jeff Beck y est toujours magnifiquement entouré –Max Middleton, Cozy Powell, Jan Hammer…– et sa guitare brille de mille feux dans tous les styles envisagés.

Une superbe playlist, dévorée presque d’une traite !