Playlist « Neuvièmes en série »

Trois « neuvièmes symphonies » composent la playlist de ce jour, dont deux ont eu leur statut de « neuvième » arrêté assez tardivement : celle de Schubert, dite aussi « La Grande », fut successivement numérotée n°7 –longtemps-, puis n°8 dans le Catalogue Deutsch –quand l’actuelle « Inachevée », désormais n°8, était numérotée n°5…-, avant de trouver sa numérotation –définitive ?– de n°9 ; celle de Dvorak, la très célèbre « Symphonie du Nouveau monde », elle fut créée du vivant du compositeur comme sa symphonie n°5, et publiée comme telle avant de devenir sa symphonie n°9, dans sa numérotation révisée à la fin des années 50 ! –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

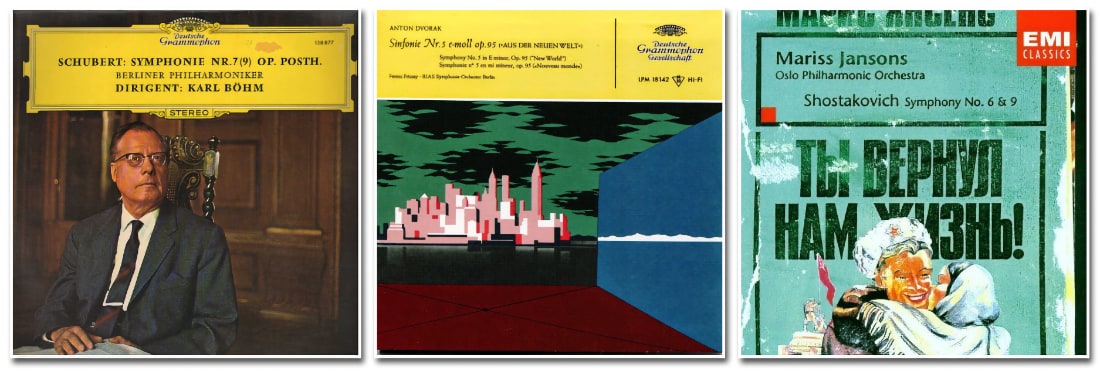

• Franz Schubert -Symphonie n°9 « La Grande »

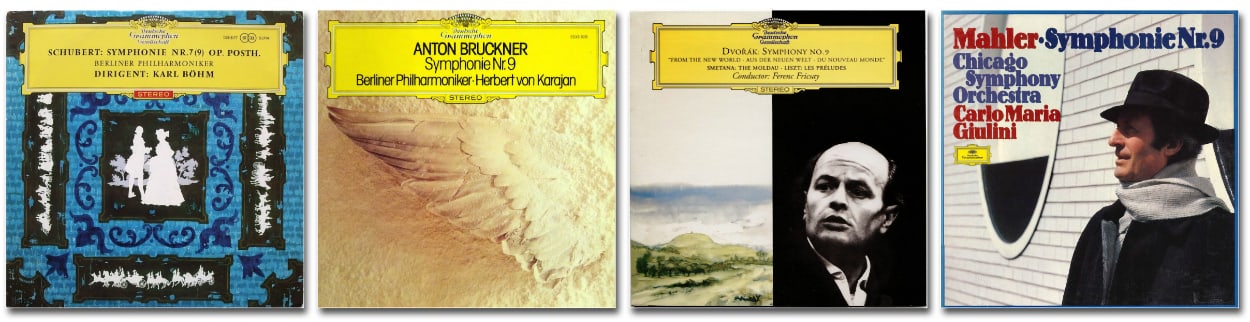

Orchestre philharmonique de Berlin, Karl Böhm – 1963 ***

Cette symphonie est assez longue pour son époque, puisqu’elle dure pas loin d’une heure –les autres symphonies du compositeur sont plutôt d’un format mozartien-, et le matériau ne justifie pas, à mon avis, cette durée… L’oeuvre fut créée par Felix Mendelssohn plus de dix ans après la mort de Schubert, et ne rencontra qu’un succès modéré –et les railleries des musiciens de l’orchestre-, bien que Schumann en loue les « divines longueurs », que, personnellement, je ne trouve pas si divines que ça… La version de « Herr Professor Doktor » Karl Böhm -« Karli sac de patates » qui n’a jamais dirigé une note de musique de sa vie, selon la fielleuse appréciation de son collègue Celididache, qui n’aimait que lui-même…-, parut dans le cadre de son intégrale des symphonies de Schubert qu’il enregistra entre 1963 et 1971. Je ne dispose de cette intégrale que parce qu’elle fait partie d’un coffret anthologie consacré au chef d’orchestre, mais je n’écoute que très rarement ce corpus symphonique schubertien, que je ne goûte guère –à part l’Inachevée-.

• Antonin Dvořák – Symphonie n°9 « Du nouveau monde »

Orchestre RIAS Berlin, Ferenc Fricsay – 1953 *****

A contrario de celle de Schubert, la « Symphonie du nouveau monde » de Dvořák recueillit, dès sa création, une approbation unanime et demeure l’une des oeuvres les plus populaires de la musique classique, à tel point qu’elle fait partie des document sonores envoyés dans l’espace –mission Apollo 11-. C’est aussi l’une des oeuvres les plus enregistrées –plusieurs centaines de références discographiques à ce jour…-, les premiers enregistrements remontent à la fin du 19è siècle et suivent de très peu sa création, en 1893. Ferenc Fricsay enregistra cette symphonie deux fois, en 1953 puis en 1959. Les deux versions sont excellentes –la première est plus vive, la seconde, par un chef déjà très malade et émacié, plus décantée et lyrique– et s’inscrivent très haut dans la discographie de cette symphonie.

A contrario de celle de Schubert, la « Symphonie du nouveau monde » de Dvořák recueillit, dès sa création, une approbation unanime et demeure l’une des oeuvres les plus populaires de la musique classique, à tel point qu’elle fait partie des document sonores envoyés dans l’espace –mission Apollo 11-. C’est aussi l’une des oeuvres les plus enregistrées –plusieurs centaines de références discographiques à ce jour…-, les premiers enregistrements remontent à la fin du 19è siècle et suivent de très peu sa création, en 1893. Ferenc Fricsay enregistra cette symphonie deux fois, en 1953 puis en 1959. Les deux versions sont excellentes –la première est plus vive, la seconde, par un chef déjà très malade et émacié, plus décantée et lyrique– et s’inscrivent très haut dans la discographie de cette symphonie.

« Ferenc Fricsay était l’un des très grands chefs européens, alliant à une technique supérieurement élaborée de la direction d’orchestre et à une discipline de fer, une sensibilité très aiguë et un sens profond des valeurs humaines ». (J.Longchamp, chronique nécrologique, Le Monde, 22 février 1963).

• Dmitri Shostakovich – Symphonie n°9

Orchestre philharmonique d’Oslo, Mariss Jansons – 1991 ****

La neuvième symphonie de Shostakovich est la dernière des « trois symphonies de guerre », et la moins grandiose et spectaculaire des trois. Elle fut créée en novembre 1945 à Leningrad et nécessite un orchestre de moindre taille que celui des deux symphonies précédentes. Staline voulait une oeuvre grandiose dans le style de la neuvième symphonie de Beethoven, pour marquer la fin de la guerre, mais Shostakovich composa cette courte et relativement légère symphonie en cinq mouvements, provoquant la colère du « petit père du peuple » : l’oeuvre fut rapidement censurée pour cause de « faiblesse idéologique », puis officiellement bannie en 1948, et jusqu’en 1955 -il existait, en URSS, une assez longue liste d’oeuvres bannies, publiée par le Glavrepertkom –comité de censure-. Très bonne version de Mariss Jansons, enregistrée entre 1991 et 2005 dans le cadre d’une intégrale mobilisant plusieurs orchestres : ici, le remarquable philharmonique d’Oslo à son meilleur !

L’extrait proposé provient d’une autre version tout aussi remarquable, voire plus : je n’ai pas encore numérisé l’intégrale de Mariss Jansons.