Playlist « Schumann et les Grands Anciens »

Dans cette playlist, quelques pièces pour le piano –l’oeuvre pour piano de Schumann est globalement magnifique et côtoie les plus hauts sommets de la littérature pour l’instrument– sont interprétées par de « Grands Anciens », dont les précieux témoignages sont préservés grâce au disque. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-. Une notule qui comporte même un extrait !

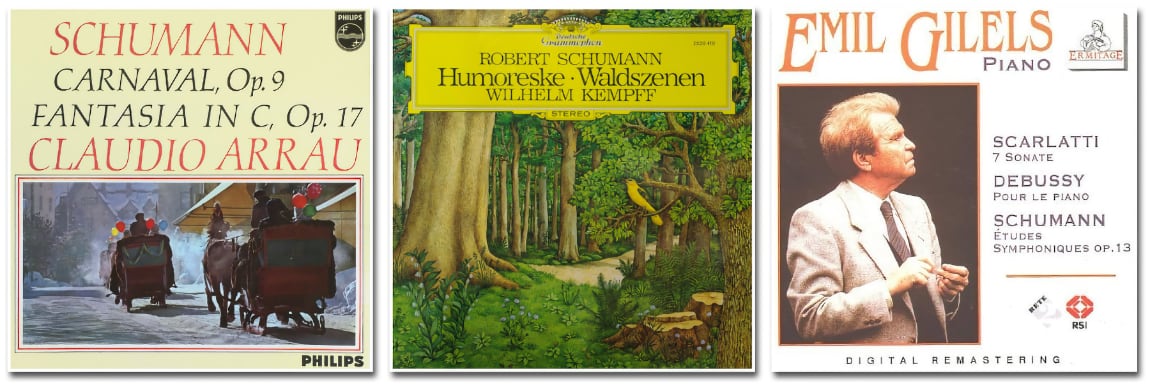

• Carnaval – Claudio Arrau – 1967 *****

L’anthologie consacrée à Robert Schumann qu’enregistra entre 1967 et 1976 le pianiste chilien Claudio Arrau pour Philips reste, à mon avis, incontournable, et constitue un très bon moyen de découvrir les oeuvres pianistiques du compositeur : tous ces enregistrements furent réunis en un coffret de 7 CD édité à l’origine par Philips, qui offrait régulièrement de très belles prises de son, charnues et profondes, au pianiste, dans le cadre de sa remarquable Arrau Edition, malheureusement indisponible depuis des lustres…

• Waldszenen – Wilhelm Kempff – 1974 ***

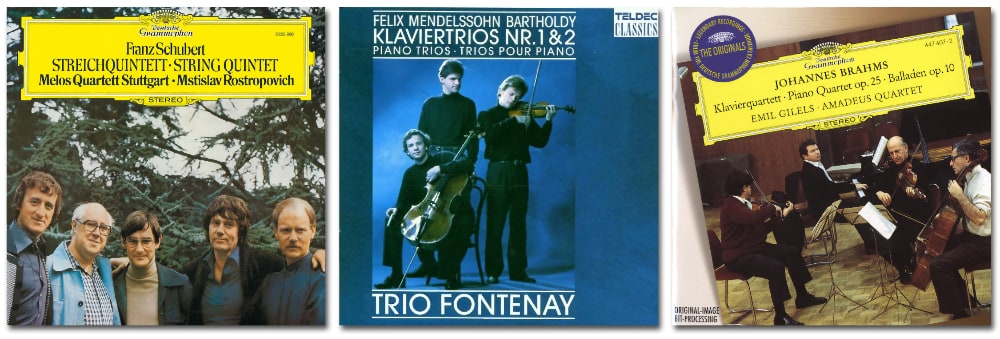

A contrario, l’anthologie enregistrée par Wilhelm Kempff à peu près à la même époque pour le label Deutsche Grammophon par Wilhelm Kempff est beaucoup plus inégale. Le pianiste, né dix ans avant Arrau, avait près de 80 ans au moment de sa réalisation, et ses doigts répondent parfois difficilement aux exigences de ces partitioons. Les Waldszenen font partie des pièces les plus réussies –mais les « Études symphoniques », par exemple, sont à éviter-. De très nombreux disques de Wilhelm Kempff souffrent souvent de prises de son assez métalliques et manquant de graves, alors que son éditeur savait réaliser d’excellentes prises de son de piano depuis longtemps…

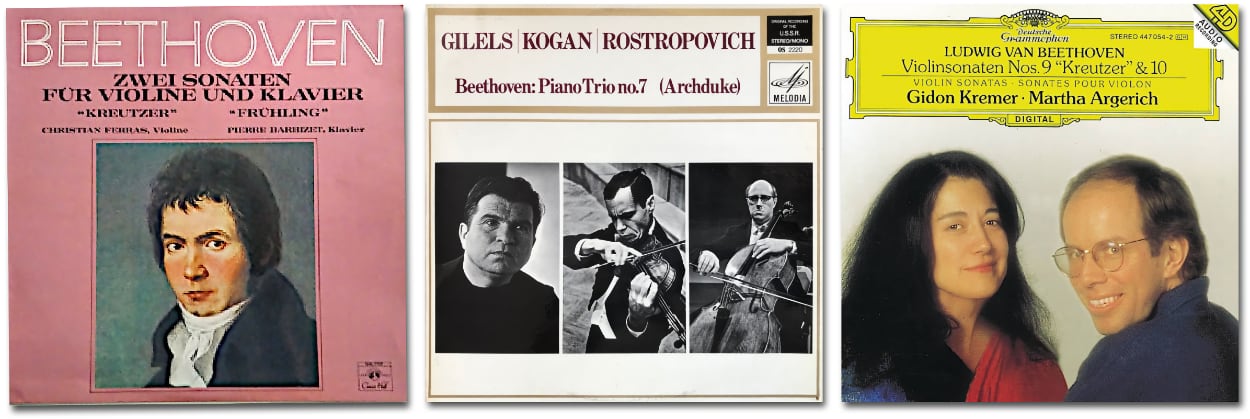

• Etudes symphoniques – Emil Gilels – 1984 *****

L’enregistrement, live, fut réalisé lors de l’un des tout deniers concerts d’Emil Gilels, en septembre 1984 à Locarno, en Suisse. Les « Études symphoniques » de Schumann constituaient la dernière oeuvre de ce concert, qui comprenaient également quelques sonates pour piano de Scarlatti en entrée, suivies de « Pour elle piano » de Debussy. Gilels enregistra assez peu de Schumann durant sa carrière, mais il y excellait cependant, et ces études symphoniques sont absolument superbes !