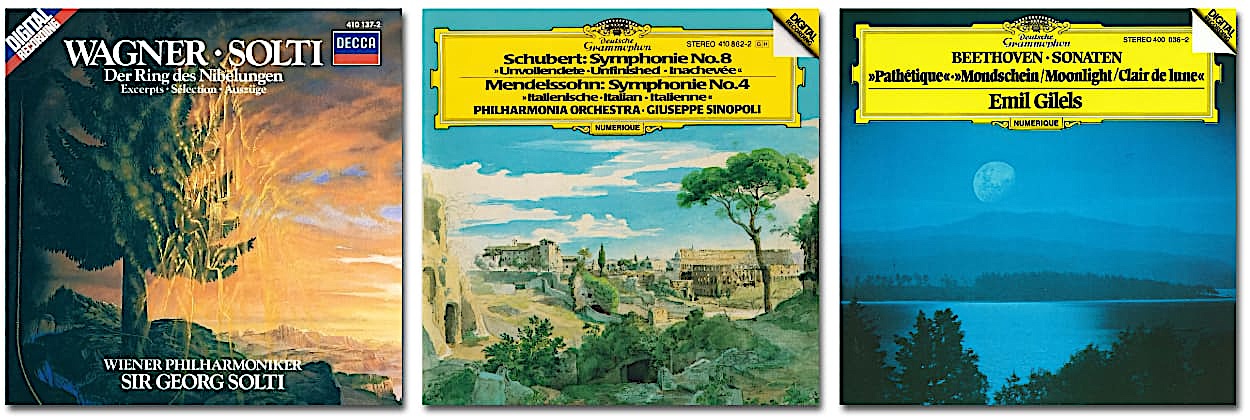

Au rythme d’un opéra par jour, ma fin de semaine s’est avérée fructueuse, puisque, depuis jeudi, j’ai pu écouter l’intégralité de « L’anneau du Nibelungen » de Richard Wagner, dans la version d’Herbert Von Karajan, enregistrée préalablement aux représentations qu’il donna, chaque année à Pâques entre 1967 et 1970, lors de « son » festival de Salzbourg. C’est le tout premier coffret d’opéra de Wagner que je m’étais offert, il y a plus de quarante ans : un volumineux pavé de 19 LP accompagnés d’un livret monolingue en Allemand, acheté en Allemagne pour moins de la moitié du prix auquel il était alors vendu en France –où cette édition allemande et vraisemblablement réservée au marché d’Outre-Rhin n’est d’ailleurs jamais sortie, cf. imagette de droite-.

Au rythme d’un opéra par jour, ma fin de semaine s’est avérée fructueuse, puisque, depuis jeudi, j’ai pu écouter l’intégralité de « L’anneau du Nibelungen » de Richard Wagner, dans la version d’Herbert Von Karajan, enregistrée préalablement aux représentations qu’il donna, chaque année à Pâques entre 1967 et 1970, lors de « son » festival de Salzbourg. C’est le tout premier coffret d’opéra de Wagner que je m’étais offert, il y a plus de quarante ans : un volumineux pavé de 19 LP accompagnés d’un livret monolingue en Allemand, acheté en Allemagne pour moins de la moitié du prix auquel il était alors vendu en France –où cette édition allemande et vraisemblablement réservée au marché d’Outre-Rhin n’est d’ailleurs jamais sortie, cf. imagette de droite-.

Aujourd’hui, l’ensemble des quatre opéras tient sur un unique Bluray « Pure Audio » très soigneusement remastérisé en haute définition : le son est tout-à-fait remarquable. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

La saga du Festival de Pâques de Salzbourg, totalement dépendant de la volonté de Karajan, qui en fut l’initiateur, le financeur et le directeur artistique-chef d’orchestre-metteur en scène-éclairagiste-décorateur-concepteur des costumes et s’occupait de tout, sauf de vendre les billets, est racontée ici. Le chef y dirigea chaque année un opéra, depuis la date de sa création, fin 1966 –Karajan voulait avoir les mains totalement libres et échapper aux contingences et contraintes des maisons d’opéra après son mandat de directeur artistique à l’opéra de Vienne de 1957 à 1964– jusqu’à sa mort en 1989. Le festival ne percevant aucune subvention et le chef ne touchant aucun cachet pour ses prestations, seule la billetterie et la vente des disques servait à son financement. Dans cette perspective, et afin d’équilibrer le budget, Karajan conçut l’idée d’enregistrer les opéras présentés chaque année avant qu’ils ne soient représentés sur scène, les séances d’enregistrement servant de répétition et les enregistrements pouvant ensuite servir de supports à la mise en scène et aux éclairages.

Ainsi, à son décès, il avait notamment enregistré et présenté à Salzbourg tous les opéras de Wagner à l’exception de Tannhaüser. A l’occasion de la création du festival de Pâques, le premier opéra représenté fut la Walkyrie, suivi ensuite des trois autres opéras du cycle de « L’anneau du Nibelungen ». Les séances d’enregistrement, à la Jesus-Christus-Kirche, à l’excellente acoustique, furent réalisées selon le planning suivant.

• La walkyrie : décembre 1966

• L’or du Rhin : décembre 1967

• Siegfried : décembre 1968 –

• Le crépuscule des dieux : octobre 1969

Argument –résumé très succinct de ce cycle qui s’étend sur près de quinze heures...-.

• « Das Rheingold ». « L’or du Rhin » – Le Rhin, rivière sacrée, abrite un trésor : l’or du Rhin. Trois ondines (Woglinde, Wellgunde, Flosshilde) veillent sur cet or magique. Alberich, un nain Nibelung, essaie de séduire les ondines sans succès –cliquer sur l’imagette pour la voir en plus grand-.. Il découvre que quiconque forge un anneau avec cet or acquiert un pouvoir immense. Désespéré par leur rejet, Alberich vole l’or et renonce à l’amour pour forger l’anneau.

• « Das Rheingold ». « L’or du Rhin » – Le Rhin, rivière sacrée, abrite un trésor : l’or du Rhin. Trois ondines (Woglinde, Wellgunde, Flosshilde) veillent sur cet or magique. Alberich, un nain Nibelung, essaie de séduire les ondines sans succès –cliquer sur l’imagette pour la voir en plus grand-.. Il découvre que quiconque forge un anneau avec cet or acquiert un pouvoir immense. Désespéré par leur rejet, Alberich vole l’or et renonce à l’amour pour forger l’anneau.

Wotan, roi des dieux, a commandé à deux géants, Fafner et Fasolt, de construire un château, Valhalla. En échange, Wotan a promis la déesse Freia, qui garde les pommes d’immortalité. Les géants réclament Freia une fois leur tâche accomplie.

Wotan et Loge (dieu du feu) partent récupérer l’anneau d’Alberich pour racheter Freia. Dans les entrailles de la terre, Alberich règne en tyran sur les Nibelungs grâce à l’anneau. Il a aussi un casque magique, le Tarnhelm, qui permet de changer d’apparence. Wotan et Loge le capturent en jouant sur sa vanité. Alberich est forcé de céder l’anneau mais maudit celui qui le possédera.

De retour, Wotan offre l’anneau aux géants pour sauver Freia. Les géants se disputent le trésor ; Fafner tue Fasolt et s’enfuit avec l’anneau et l’or. Les dieux entrent triomphalement à Valhalla, mais l’ombre de la malédiction plane.

• « Die Walküre » – Siegmund, fils de Wotan, conçu avec une mortelle, erre à travers la forêt. Il trouve refuge chez Hunding, sans savoir qu’il est l’ennemi de sa famille. Sieglinde, la femme de Hunding, reconnaît en Siegmund son frère perdu. Ils s’aiment et fuient ensemble, provoquant la colère de Hunding.

Wotan –cliquer sur l’imagette pour la voir en plus grand-, qui a engendré Siegmund pour récupérer l’anneau, souhaite l’aider. Cependant, Fricka, déesse du mariage et épouse de Wotan, exige la mort de Siegmund pour protéger l’institution du mariage. Wotan, déchiré, cède à Fricka et retire son soutien à Siegmund. Brünnhilde, la Walkyrie favorite de Wotan, reçoit l’ordre d’abandonner Siegmund au combat. Touchée par l’amour de Siegmund et Sieglinde, elle désobéit et tente de protéger Siegmund. Wotan intervient lui-même et brise l’épée de Siegmund, Nothung, causant sa mort.

Wotan –cliquer sur l’imagette pour la voir en plus grand-, qui a engendré Siegmund pour récupérer l’anneau, souhaite l’aider. Cependant, Fricka, déesse du mariage et épouse de Wotan, exige la mort de Siegmund pour protéger l’institution du mariage. Wotan, déchiré, cède à Fricka et retire son soutien à Siegmund. Brünnhilde, la Walkyrie favorite de Wotan, reçoit l’ordre d’abandonner Siegmund au combat. Touchée par l’amour de Siegmund et Sieglinde, elle désobéit et tente de protéger Siegmund. Wotan intervient lui-même et brise l’épée de Siegmund, Nothung, causant sa mort.

Brünnhilde prend Sieglinde, désormais enceinte, et s’enfuit avec elle. En punition pour sa désobéissance, Wotan condamne Brünnhilde à dormir sur un rocher, entourée d’un cercle de feu. Seul un héros sans peur pourra la réveiller.

• « Siegfried » – Sieglinde, avant de mourir, a donné naissance à Siegfried. Mime, frère d’Alberich, élève Siegfried pour qu’il tue Fafner et récupère l’anneau. Siegfried, ignorant ses origines, est fort et intrépide. Mime tente de forger une épée pour Siegfried, mais échoue à chaque fois. Siegfried, frustré, forge lui-même Notung, l’épée brisée de son père –cliquer sur l’imagette pour la voir en plus grand-.

• « Siegfried » – Sieglinde, avant de mourir, a donné naissance à Siegfried. Mime, frère d’Alberich, élève Siegfried pour qu’il tue Fafner et récupère l’anneau. Siegfried, ignorant ses origines, est fort et intrépide. Mime tente de forger une épée pour Siegfried, mais échoue à chaque fois. Siegfried, frustré, forge lui-même Notung, l’épée brisée de son père –cliquer sur l’imagette pour la voir en plus grand-.

Il part à l’aventure et tue Fafner, devenu un dragon gardant l’anneau. En goûtant accidentellement le sang du dragon, Siegfried comprend le langage des oiseaux. Un oiseau lui révèle que Mime complote contre lui. Siegfried tue Mime et prend l’anneau ainsi que le Tarnhelm.

L’oiseau le conduit ensuite vers Brünnhilde, toujours endormie sur son rocher. Wotan tente de l’arrêter, mais Siegfried brise sa lance, symbolisant la fin de son pouvoir. Siegfried traverse le feu et réveille Brünnhilde. Ils s’aiment et échangent des vœux.

• « Götterdämmerung », « Le crépuscule des dieux » – , Les Nornes (déesses du destin) tissent la corde du destin, mais celle-ci se brise, annonçant la fin des dieux. Siegfried et Brünnhilde vivent heureux jusqu’à ce que Siegfried parte à l’aventure. Il rencontre Gunther, roi des Gibichungen, et sa sœur Gutrune. Hagen, demi-frère de Gunther et fils d’Alberich, complote pour récupérer l’anneau.Gutrune donne à Siegfried une potion qui lui fait oublier Brünnhilde et tomber amoureux d’elle.Sous l’influence de la potion, Siegfried aide Gunther à conquérir Brünnhilde en prenant son apparence grâce au Tarnhelm.

• « Götterdämmerung », « Le crépuscule des dieux » – , Les Nornes (déesses du destin) tissent la corde du destin, mais celle-ci se brise, annonçant la fin des dieux. Siegfried et Brünnhilde vivent heureux jusqu’à ce que Siegfried parte à l’aventure. Il rencontre Gunther, roi des Gibichungen, et sa sœur Gutrune. Hagen, demi-frère de Gunther et fils d’Alberich, complote pour récupérer l’anneau.Gutrune donne à Siegfried une potion qui lui fait oublier Brünnhilde et tomber amoureux d’elle.Sous l’influence de la potion, Siegfried aide Gunther à conquérir Brünnhilde en prenant son apparence grâce au Tarnhelm.

Brünnhilde, trahie, jure vengeance contre Siegfried. Manipulée par Hagen, elle révèle à ce dernier le seul point vulnérable de Siegfried. Lors d’une chasse, Hagen tue Siegfried avec une lance –cliquer sur l’imagette pour la voir en plus grand-.

Son corps est ramené chez les Gibichungen, et Brünnhilde découvre la vérité. Elle ordonne de dresser un bûcher funéraire pour Siegfried. Elle monte elle-même sur le bûcher avec l’anneau et se jette dans les flammes. Le Rhin monte pour reprendre l’anneau, et Hagen se noie en tentant de l’obtenir. Le Valhalla est détruit par les flammes, marquant la fin des dieux et la rédemption de l’humanité.

Le livret – Sources littéraires

« Siegfried » et « Le crépuscule des dieux » sont directement inspirés par « La Niflunga Saga », poème épique en norrois du 13ème siècle et par « La chanson du Nibelungen » qui développe peu ou prou la même intrigue, écrite en haut-allemand et datant du 12ème ou du 13ème siècle: l’action se situe dans le royaume burgonde de Worms –les Gibichungen de Wagner– vers le 5ème siècle, à l’époque d’Attila, qui joue un rôle secondaire dans le poème.

« Siegfried » et « Le crépuscule des dieux » sont directement inspirés par « La Niflunga Saga », poème épique en norrois du 13ème siècle et par « La chanson du Nibelungen » qui développe peu ou prou la même intrigue, écrite en haut-allemand et datant du 12ème ou du 13ème siècle: l’action se situe dans le royaume burgonde de Worms –les Gibichungen de Wagner– vers le 5ème siècle, à l’époque d’Attila, qui joue un rôle secondaire dans le poème.

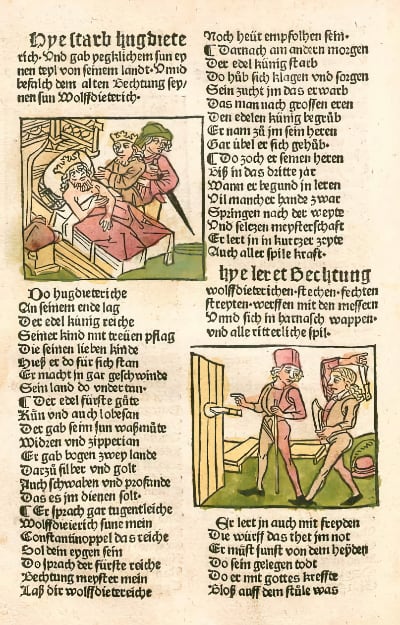

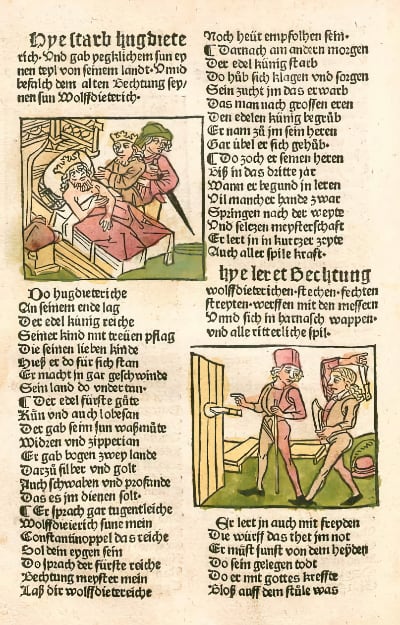

« L’or du Rhin » et « La Walkyrie » sont adaptés de sources éparses : les Eddas relatives aux mythologies nordiques, la Völsunga saga qui retrace l’histoire de Siegmund et Sieglinde et le –roman en prose datant du 13ème siècle-, et, enfin, le « Strassburger Heldenbuch » –1480-, dit aussi « Heldenbuch-Prosa », qui offre une représentation globale de l’ensemble de l’âge héroïque royaume burgonde, en partie sous la forme d’un récit, en partie sous la forme d’un catalogue de noms –Alberich est directement tiré de ce dernier ouvrage-.

« L’or du Rhin » et « La Walkyrie » sont adaptés de sources éparses : les Eddas relatives aux mythologies nordiques, la Völsunga saga qui retrace l’histoire de Siegmund et Sieglinde et le –roman en prose datant du 13ème siècle-, et, enfin, le « Strassburger Heldenbuch » –1480-, dit aussi « Heldenbuch-Prosa », qui offre une représentation globale de l’ensemble de l’âge héroïque royaume burgonde, en partie sous la forme d’un récit, en partie sous la forme d’un catalogue de noms –Alberich est directement tiré de ce dernier ouvrage-.

Wagner souhaitait d’abord écrire un opéra contant la légende de Siegfried, les livrets des deux derniers opéras ont donc été rédigés en premier, puis complétés et réarrangés après l’écriture des livrets de « L’or du Rhin » et de « La Walkyrie ». Leur écriture a nécessité 5 ans, puis le compositeur s’est attaché à la mise en musique dans l’ordre de présentation des opéras, à partir de 1853 et jusqu’à écriture de la note finale, en 1874, presque 20 ans plus tard…

La version de la semaine

Même s’il ne s’agit pas de ma version favorite de ce prodigieux cycle parmi la vingtaine répertoriées au sein de ma discothèque –c’est la version en live à Bayreuth de Clemens Krauss, en 1953-, c’est cependant la version studio que je préfère. Elle est d’une grande cohérence, l’orchestre y tient un rôle narratif tout-à-fait novateur et joue remarquablement bien –c’est, à mes oreilles, la meilleure proposition orchestrale pour l’ensemble du cycle-. La direction de Karajan est caractérisée par un équilibre entre puissance et délicatesse. Contrairement à d’autres approches qui mettent davantage l’accent sur l’aspect monumental et héroïque de la musique de Wagner, Karajan opte pour une interprétation plus introspective et lyrique. Cela permet aux nuances des personnages et des relations d’émerger avec une clarté émotionnelle rare.

Les tempos, d’une remarquable fluidité, sont souvent plus lents que chez d’autres chefs, mais cela permet de donner à la musique une respiration, un espace où les motifs peuvent se développer avec une richesse harmonique exceptionnelle. Les chanteurs, jeunes et à l’aube de leur carrière pour une grande partie, sont tous convaincants dans l’optique voulue par le chef –transparence et clarté de la diction, attention portée au texte, expressivité– même si certains sont d’un format moins conséquent que les habituels tenants des principaux rôles à cette époque.

Il existe des bandes « pirates » enregistrées lors de représentations de chacun de ces quatre opéras –parus notamment chez Hunt dans un coffret de 12 CD désormais introuvable-, avec une distribution quasi-identique à celle des enregistrements de studio, qui montrent, dans un son convenable –il faut faire abstraction parfois d’un souffleur intempestif…-, que la conception générale de ce cycle n’est pas une pure « création de studio ». –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

• Sous la direction de Karajan, l’ouverture du « Rheingold », avec ses célèbres accords continus, est marquée par une fluidité et une transparence qui mettent en lumière l’élément aquatique. Karajan excelle à créer une atmosphère où l’or du Rhin semble briller et scintiller à travers l’orchestre, symbolisant à la fois la beauté et la corruption que cet or apporte. Son approche est plus subtile et moins martiale que celle de Solti, créant un sentiment d’irréalité et de rêve. Les cuivres ont une présence majestueuse mais pas écrasante. La dynamique entre Wotan et Alberich est traitée avec une tension croissante, mais Karajan met en lumière l’humanité derrière leurs actes, plutôt que de se concentrer uniquement sur leur symbolisme mythologique.

• Dans « Die Walküre », Karajan adopte une approche particulièrement lyrique, mettant l’accent sur les relations humaines, notamment dans l’acte I avec l’amour entre Siegmund et Sieglinde. Contrairement à certains chefs qui privilégient l’aspect héroïque de cette musique, Karajan adopte un tempo plus lent et contemplatif, faisant ressortir l’aspect intime et tragique de l’œuvre. L’acte II, avec la confrontation entre Wotan et Brünnhilde est un sommet de tension dramatique. Karajan fait ressortir la lutte intérieure de Wotan, tiraillé entre ses devoirs divins et ses émotions paternelles. L’orchestre, sous sa baguette, est subtil mais puissant, chaque nuance étant parfaitement contrôlée pour servir le drame. L’acte III, avec la célèbre « Chevauchée des Walkyries », est moins tonitruant sous Karajan que sous d’autres chefs. Plutôt que d’insister sur la puissance brute, il opte pour une approche plus raffinée, mettant en avant la précision des motifs orchestraux.

• « Siegfried » est souvent considéré comme l’opéra le naturaliste et lumineux du cycle. En amoureux de la nature, Karajan le traite avec une subtilité rare. L’introduction orchestrale à l’acte I, qui décrit le travail de Mime dans sa forge, est interprétée avec une clarté et une précision admirables. Siegfried est à la fois naïf et héroïque, mais Karajan ne pousse jamais trop loin l’aspect triomphaliste du personnage. Il privilégie la complexité de Siegfried, qui évolue tout au long de l’opéra de l’insouciance à une plus grande maturité. Le duo entre Siegfried et Brünnhilde à la fin de l’acte III est magnifiquement exécuté sous Karajan, avec une montée progressive de l’émotion. Plutôt que de se précipiter vers le climax, le chef permet à la musique de respirer, de sorte que la libération finale de Brünnhilde semble à la fois inévitable et profondément émotive.

• Enfin, dans « Götterdämmerung », Karajan aborde la conclusion épique du cycle avec une grande noblesse. Le prélude est marqué par une tension contenue, Karajan maîtrisant chaque aspect de la montée orchestrale qui annonce la tragédie à venir.

Le personnage de Brünnhilde est central dans cette vision. Karajan met en lumière sa transformation, passant d’une héroïne guerrière à une figure féminine tragique et rédemptrice. Le climax final, avec l’auto-immolation de Brünnhilde et la destruction de Valhalla, est dirigé avec une grandeur implacable. Les motifs musicaux, notamment celui de la rédemption par l’amour, sont magnifiquement tissés ensemble. Karajan, tout en conservant la puissance dramatique, souligne aussi l’aspect cyclique et inexorable du destin dans cette œuvre.

Le personnage de Brünnhilde est central dans cette vision. Karajan met en lumière sa transformation, passant d’une héroïne guerrière à une figure féminine tragique et rédemptrice. Le climax final, avec l’auto-immolation de Brünnhilde et la destruction de Valhalla, est dirigé avec une grandeur implacable. Les motifs musicaux, notamment celui de la rédemption par l’amour, sont magnifiquement tissés ensemble. Karajan, tout en conservant la puissance dramatique, souligne aussi l’aspect cyclique et inexorable du destin dans cette œuvre.

Evidemment, avec ce Blu-ray « Pure Audio », on échappe à toutes les scories d’un enregistrement live et les conditions techniques sont excellentes.

Le nouveau remastering est tout-à-fait exceptionnel et magnifie des prises de son très soignées dès leur origine –il fallait concurrencer la version spectaculaire de Georg Solti enregistrée chez Decca-. Il rend par ailleurs mieux justice au « Crépuscule des dieux » en rééquilibrant la balance orchestrale : les cuivres sont désormais mieux intégrés et moins projetés en avant, alors que, notamment dans le premier report en CD, ils avaient tendance à tonitruer au détriment du reste de l’orchestre.

Ces extraits sont issus d’un coffret retraçant abondamment la longue carrière de ténor de Lauritz Melchior, entamée comme baryton en 1913 et qui ne s’acheva qu’en 1960, alors qu’il fêtait son 70ème anniversaire –il enregistra pour la radio danoise le rôle de Siegmund dans le 1er acte de la Walkyrie à cette occasion-. Lauritz Melchior est tout simplement le plus prodigieux Heldentenor -ténor héroïque– qui ait été au vingtième siècle : puissance vocale, beauté du timbre, longueur de souffle : il était taillé pour chanter Wagner !

Ces extraits sont issus d’un coffret retraçant abondamment la longue carrière de ténor de Lauritz Melchior, entamée comme baryton en 1913 et qui ne s’acheva qu’en 1960, alors qu’il fêtait son 70ème anniversaire –il enregistra pour la radio danoise le rôle de Siegmund dans le 1er acte de la Walkyrie à cette occasion-. Lauritz Melchior est tout simplement le plus prodigieux Heldentenor -ténor héroïque– qui ait été au vingtième siècle : puissance vocale, beauté du timbre, longueur de souffle : il était taillé pour chanter Wagner ! Un trio de stars pour ces extraits enflammés ! Helen Traubel remplaça Marjorie Lawrence et Kirsten Flagstad dans les rôles wagnériens sur les scènes américaines à partir de 1941, pour y devenir la partenaire attitrée de Lauritz Melchior. Elle y incarna notamment très souvent les rôles de Brünnhilde et d’Isolde dans lesquels elle pouvait projeter son immense voix, dont on dit qu’elle était « puissante, endurante et semblable à une épée étincelante ». Ces enregistrements de 1941, issus d’un concert radiophonique dirigé par Arturo Toscanini qui était alors considéré comme « le plus grand chef d’orchestre au monde », sont de très bonne qualité technique eu égard à leur époque.

Un trio de stars pour ces extraits enflammés ! Helen Traubel remplaça Marjorie Lawrence et Kirsten Flagstad dans les rôles wagnériens sur les scènes américaines à partir de 1941, pour y devenir la partenaire attitrée de Lauritz Melchior. Elle y incarna notamment très souvent les rôles de Brünnhilde et d’Isolde dans lesquels elle pouvait projeter son immense voix, dont on dit qu’elle était « puissante, endurante et semblable à une épée étincelante ». Ces enregistrements de 1941, issus d’un concert radiophonique dirigé par Arturo Toscanini qui était alors considéré comme « le plus grand chef d’orchestre au monde », sont de très bonne qualité technique eu égard à leur époque.