Playlist d’Outre-Rhin : Ganz toll ! »

C’est une playlist musicalement plutôt éclectique d’artistes d’Outre-Rhin et s’exprimant en Allemand que j’écoute un peu fort ce matin. Nina Hagen et Rammstein sont d’autant plus subversifs que ces artistes ont grandi en Allemagne de l’Est, où la musique pop-rock n’avait guère le droit de cité avant le milieu des années 70.-Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-. Outre le courant punk qui s’est développé en Allemagne, les principaux groupes qui existaient alors avaient emprunté des voies assez différentes de celles plus populaires des groupes anglais ou américains. Ainsi, Can, Tangerine Dream ou Kraftwerk sont à l’origine du « rock expérimental allemand », que l’on a plus tard un péjorativement désigné par le terme de « Krautrock ». La playlist du jour s’inscrit dans la filiation des ces deux courants.

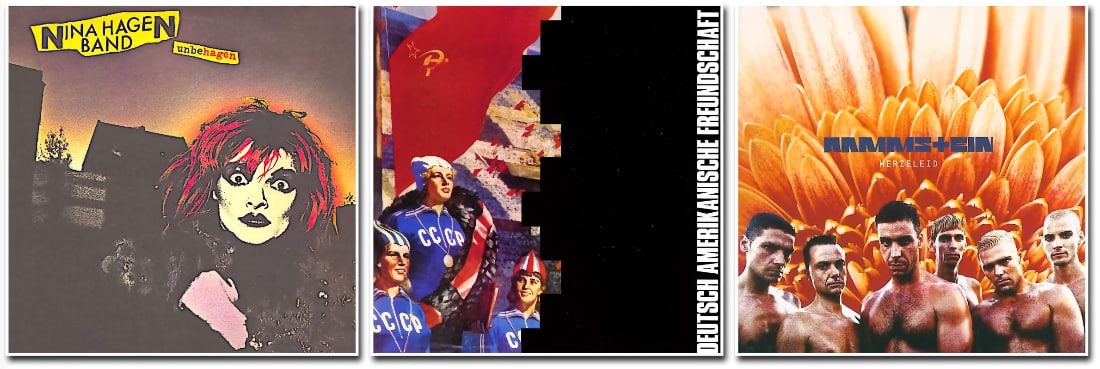

• Nina Hagen Band – Unbehagen – 1979 *****

« Unbehagen » –Mal à l’aise– est le second album du Nina Hagen Band, groupe soutenant la chanteuse –il se produisait également, sans Nina Hagen, sous le nom de Spliff-, sans doute l’artiste féminine ayant développé l’attitude la plus consciemment « punk » de sa génération, et au-delà ! L’album contient «African Reggae », qui est sa chanson sa plus connue en France, plaidoyer pour une utilisation non réprimée du cannabis, où Nina Hagen « yodel » sur des rythmes africains. Les autres titres –dont une reprise de « Lucky Number » de Lene Lovich en Allemand– comportent également leur lot de provocations et de chant complètement déjanté, entre vocalises lyriques, onomatopées variées et éructations rauques !

• DAF – Die Kleinen und die Bösen – 1980 ****

En 1980, DAF –Deutsche Amerikanische Freundschaft– n’est pas encore réduit au duo Gabi Delgado –chant– / Robert Görl –batterie– : il compte alors en son sein un guitariste, un bassiste et un joueur de divers instruments électroniques. Deuxième album du groupe, « Die Kleinen und die Bösen » –Les petits et les méchants– fit un four monumental à sa sortie, mais DAF commence cependant à y développer son style « musique industrielle expérimentale ». Le LP originel comportait une face enregistrée en studio et l’autre en live. « Die Kleinen und die Bösen » n’est pas encore aussi hypnotique et cohérent que « Alles ist gut », mais c’est un bon album rétrospectivement décrit comme « sinistre et brillant ».

• Rammstein – Herzeleid – 1995 ****

« Herzeleid » –Peine de coeur– est le premier album de Rammstein, sans doute le groupe allemand germanophone le plus célèbre et qui a connu le plus grand succès –Scorpions est un groupe allemand sans doute encore plus célèbre, mais anglophone…-. Le groupe, avec cet album, atteignit rapidement un beau succès et une grande notoriété partout en Europe, sauf en France : le disque n’y sortit que deux ans plus tard, avec une traduction des paroles afin que le public puisse comprendre qu’elles ne contenaient pas de propagande néo-nazie, l’illustration de la pochette pouvant prêter à confusion quant à « la promotion d’une race supérieure » !