Je suis de bonne moralité -et c’est génétique- !

Si si, c’est vrai, et je vous explique ici pourquoi !

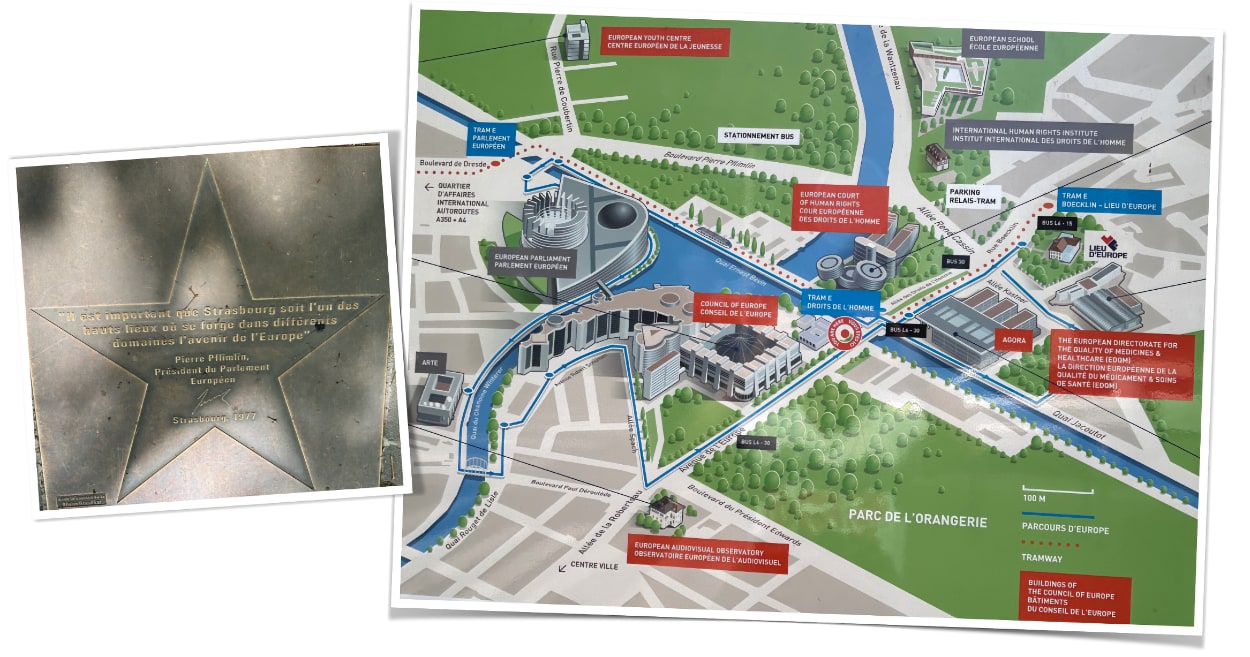

Le quartier du Wacken, à Strasbourg, est un havre de paix sis juste à côté du quartier européen. C’est là que résidèrent mes grands-parents paternels et leurs enfants, au sortir de la seconde guerre mondiale et jusqu’au milieu des années 70. Ce quartier est composé de 138 maisons et de leur jardin, les rues portent des noms de fleurs ou de plantes : mes grands-parents résidaient dans une maison de type K rue des Pervenches, un oncle logea plus tard rue du Romarin. L’ensemble est conçu à la manière des cités-jardins : chaque maison de la cité a son propre charme, avec des toits pentus et des ouvertures en chien-assis et tout le confort moderne de l’époque.

Les maisons, construites selon 6 plans-types différents –A, B, C, D, E, K– sont également spacieuses, avec des surfaces allant de 105 à 165m², et les jardins sont de belle taille –généralement ± 6 ares- : un beau cadre de vie, donc !

La Cité-Jardin, imaginée par son fondateur Léon Ungemach (1844-1928) et dont la construction a débuté en 1923, avait à l’origine une vocation sociale –même si, dès l’origine, les « classes moyennes » d’employés ou de fonctionnaires y furent bien plus représentées que la population ouvrière ou que les » classes populaires »-.

La Cité-Jardin, imaginée par son fondateur Léon Ungemach (1844-1928) et dont la construction a débuté en 1923, avait à l’origine une vocation sociale –même si, dès l’origine, les « classes moyennes » d’employés ou de fonctionnaires y furent bien plus représentées que la population ouvrière ou que les » classes populaires »-.

Cet industriel strasbourgeois, pétri d’un paternalisme issu du christianisme social, était particulièrement préoccupé par le bien-être de ses employés. Ainsi, dès le début du 20ème siècle, il avait développé au sein de sa conserverie de Schiltigheim un restaurant d’entreprise, une infirmerie, une bibliothèque, une colonie de vacances pour les enfants du personnel et même une participation aux bénéfices.

Mais, au-delà de sa vocation sociale, la cité-jardin avait un autre objectif : poursuivre une politique nataliste, que l’on peut qualifier d’eugéniste. Il faut dire que la création de la cité Ungemach s’inscrivait dans un débat public qui concernait toute la société française à l’époque concernant l’eugénisme. Dans l’esprit d’Ungemach, la cité « est destinée aux jeunes ménages en bonne santé désireux d’avoir des enfants et de les élever dans de bonnes conditions d’hygiène et de moralité ». Ici, l’eugénisme est donc compris dans un sens hygiéniste et moraliste, à l’encontre des politiques d’éradication poursuivies dans d’autres pays. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

La cité-jardin se révélant très convoitée, pour pouvoir y prétendre il fallait remplir non pas une dizaine, mais plusieurs centaines de critères : les familles devaient respecter exactement 356 articles d’un règlement pour le moins rigoureux. Dans les grandes lignes, il fallait avoir au moins trois enfants, mais surtout présenter des garanties en termes de santé, d’éducation, de moralité et de travail. Les couples se retrouvaient notés selon un système de points et les contrôles réalisés par « Monsieur Alfred » –Alfred Dachert, principal collaborateur de Léon Ungemach et gestionnaire de la cité– étaient annuels.

Si le couple ne présentait pas/plus assez de garanties, et notamment de fécondité, il pouvait perdre le logement. Par ailleurs, le questionnaire d’attribution d’une maison comportait une question piège : « Est-ce que la femme travaille ? ». Si la réponse était « Oui », immédiatement, la dossier se trouvait rejeté, la femme devant rester au foyer afin d’élever les trois enfants demandés.

Si le couple ne présentait pas/plus assez de garanties, et notamment de fécondité, il pouvait perdre le logement. Par ailleurs, le questionnaire d’attribution d’une maison comportait une question piège : « Est-ce que la femme travaille ? ». Si la réponse était « Oui », immédiatement, la dossier se trouvait rejeté, la femme devant rester au foyer afin d’élever les trois enfants demandés.

Pour en savoir plus sur ce projet original, un excellent ouvrage en ligne est à lire ici.

En passant en revue les

En passant en revue les

Tamino accepte et reçoit une flûte enchantée pour l’aider dans sa quête. Papageno, dont le cadenas a été retiré, reçoit un carillon magique et est chargé d’accompagner avec Tamino. Tamino et Papageno partent à la recherche de Pamina, guidés par trois garçons espiègles. Ils arrivent au temple de Sarastro, où ils apprennent que Sarastro n’est pas un tyran mais un sage prêtre. Tamino est impressionné par la sagesse et la bonté de Sarastro et décide de rejoindre son ordre. Pamina, quant à elle, est gardée par Monostatos, un serviteur de Sarastro, mais elle est sauvée par Papageno.

Tamino accepte et reçoit une flûte enchantée pour l’aider dans sa quête. Papageno, dont le cadenas a été retiré, reçoit un carillon magique et est chargé d’accompagner avec Tamino. Tamino et Papageno partent à la recherche de Pamina, guidés par trois garçons espiègles. Ils arrivent au temple de Sarastro, où ils apprennent que Sarastro n’est pas un tyran mais un sage prêtre. Tamino est impressionné par la sagesse et la bonté de Sarastro et décide de rejoindre son ordre. Pamina, quant à elle, est gardée par Monostatos, un serviteur de Sarastro, mais elle est sauvée par Papageno.

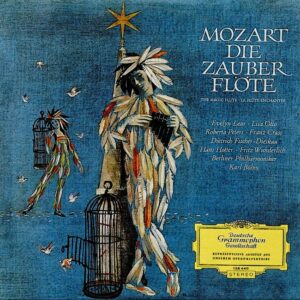

La version écoutée aujourd’hui est une bonne version « traditionnelle », enregistrée avec grand soin en 1964, très bien dirigée par « herr Professor Doktor » Karl Böhm –il appréciait particulièrement qu’on l’appelle par son titre de docteur en droit…– et bien chantée –avec la majorité des interprètes-vedettes de l’époque en Allemagne, même si personnellement, je trouve le Papageno de Dietrich Fischer-Dieskau bien univoque et manquant singulièrement d’humour…-. Les dialogues sont dits par des acteurs, comme c’était souvent le cas, au disque, à l’époque en Allemagne : c’est une drôle d’habitude qui heureusement n’a pas perduré ! Elle est communément considérée comme l’une des « versions de référence » de l’oeuvre et a souvent été rééditée dans différents formats, y compris récemment en Blu-ray audio.

La version écoutée aujourd’hui est une bonne version « traditionnelle », enregistrée avec grand soin en 1964, très bien dirigée par « herr Professor Doktor » Karl Böhm –il appréciait particulièrement qu’on l’appelle par son titre de docteur en droit…– et bien chantée –avec la majorité des interprètes-vedettes de l’époque en Allemagne, même si personnellement, je trouve le Papageno de Dietrich Fischer-Dieskau bien univoque et manquant singulièrement d’humour…-. Les dialogues sont dits par des acteurs, comme c’était souvent le cas, au disque, à l’époque en Allemagne : c’est une drôle d’habitude qui heureusement n’a pas perduré ! Elle est communément considérée comme l’une des « versions de référence » de l’oeuvre et a souvent été rééditée dans différents formats, y compris récemment en Blu-ray audio. C’était trop beau et ça ne pouvait donc pas durer : l’épisode pré-estival que nous connaissions depuis quelques jours s’est brutalement interrompu avec le retour, à l’aube, de la pluie et d’une petite – et toute relative– fraîcheur, qui tranche cependant avec les 30 degrés atteints hier après-midi !

C’était trop beau et ça ne pouvait donc pas durer : l’épisode pré-estival que nous connaissions depuis quelques jours s’est brutalement interrompu avec le retour, à l’aube, de la pluie et d’une petite – et toute relative– fraîcheur, qui tranche cependant avec les 30 degrés atteints hier après-midi !