Faite de frasques amoureuses et de repentir religieux, marquée par des engagements sociaux et patriotiques d’une grande générosité, la vie mouvementée de Franz Liszt est archétypique de l’image que l’on pourrait se faire du musicien romantique.

Faite de frasques amoureuses et de repentir religieux, marquée par des engagements sociaux et patriotiques d’une grande générosité, la vie mouvementée de Franz Liszt est archétypique de l’image que l’on pourrait se faire du musicien romantique.

Sa biographie dans l’excellent « La vie de Liszt est un roman », du grand dramaturge hongrois Zsolt Harsányi, d’une lecture agréable, permet de découvrir un musicien éminemment sympathique, qui fut aussi le plus grand pianiste de son temps et un compositeur inventif –c’est lui qui « inventa » notamment le poème symphonique– et talentueux, voire génial à l’occasion.

Compositeur prolifique, Les oeuvres de Liszt oeuvres ont parfois été éclipsées par ses talents de virtuose et d’interprète, statut pour lequel il était reconnu dans toute l’Europe. Nombre de ses compositions les plus célèbres restèrent longtemps ignorées, par le simple fait qu’il fut, pendant longtemps, le seul à pouvoir les interpréter : c’est le cas, notamment, de ses études ou de pièces les plus brillantes pour le piano –leur écoute est parfois épuisante tant il y a de notes…-. Avec le temps, il s’assagit et ses réalisations les plus marquantes sont d’une grande beauté et, parfois, d’une belle intériorité. Par ailleurs, Liszt, dans ses oeuvres orchestrales, intégra de nombreux éléments empruntés au folklore hongrois.

Parmi mes oeuvres préférées du compositeur figurent celles de la playlist du jour. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

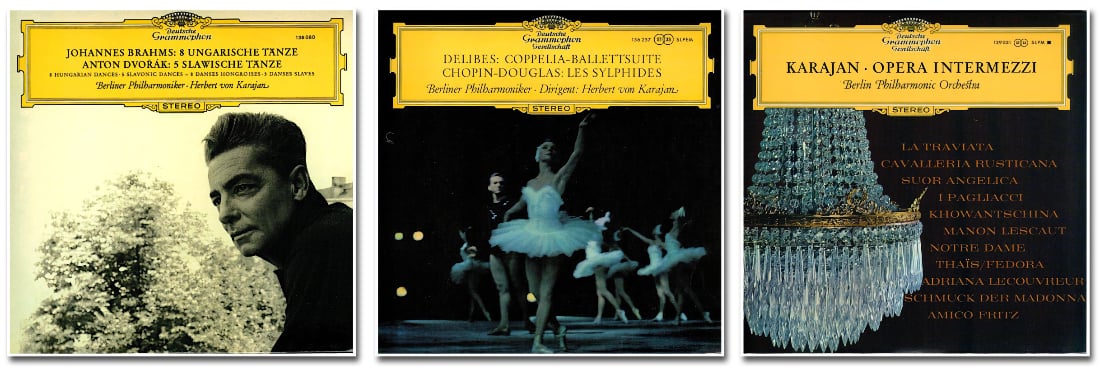

• Mazeppa – Fantaisie hongroise – Rhapsodies hongroises n°4 & 5

Shura Cherkassky, piano – Orch. philharmonique de Berlin, Herbert von Karajan – 1961 *****

A l’instar de Tchaïkovsky, Liszt fait partie des compositeurs qui ont toujours réussi à Herbert von Karajan. Le chef autrichien enregistra finalement assez peu de pièces orchestrales du compositeur, mais ce disque, le troisième qu’il mit en boîte pour la firme Deutsche Grammophon, en 1961, est absolument somptueux, notamment pour Mazeppa, épique dans cette version, et pour une Fantaisie hongroise remarquable de puissance, de couleurs et d’engagement à l’orchestre, mais aussi de virtuosité enflammée de la part de Sura Cherkassy, formidable pianiste souvent un peu fantasque, ici pleinement dans son répertoire ! Un très grand disque, bénéficiant d’une superbe prise de son de surcroît !

A l’instar de Tchaïkovsky, Liszt fait partie des compositeurs qui ont toujours réussi à Herbert von Karajan. Le chef autrichien enregistra finalement assez peu de pièces orchestrales du compositeur, mais ce disque, le troisième qu’il mit en boîte pour la firme Deutsche Grammophon, en 1961, est absolument somptueux, notamment pour Mazeppa, épique dans cette version, et pour une Fantaisie hongroise remarquable de puissance, de couleurs et d’engagement à l’orchestre, mais aussi de virtuosité enflammée de la part de Sura Cherkassy, formidable pianiste souvent un peu fantasque, ici pleinement dans son répertoire ! Un très grand disque, bénéficiant d’une superbe prise de son de surcroît !

• Sonate en si mineur

Emil Gilels, piano – 1970 *****

Cette sonate, oeuvre de la maturité du compositeur dédicacée à Robert Schumann, est la seule que Liszt composa, lui qui écrivit énormément pour son instrument de prédilection, et à toutes les époques de son abondante production. C’est l’une des très grandes sonates pour le piano composées après celles de Beethoven, et l’une des plus populaires finalement, bien quelle ne soit pas si facile d’accès : d’une durée d’une trentaine de minutes, elle est d’une grande difficulté pour l’interprète et ne comporte aucun programme explicite, même si certains ont voulu en donner des explications littéraires, à l’instar de ses poèmes symphoniques. La légende dit que Brahms s’endormit à son audition et que Clara Schumann détestait l’oeuvre, n’y pouvant que des bruits incohérents. Nonobstant cette appréciation, cette sonate est devenue l’une des oeuvres les plus enregistrées de Liszt. La version du jour est proprement magistrale !

• Concertos pour piano n°1 & 2

Samson François, piano – Philharmonia Orchestra, Constantin Silvestri – 1961 ***

Cet album fait partie de l’un des cinq tout premiers disques qui amorcèrent ma discothèque enfantine ! Je pense qu’avant mes dix ans, le disque devait tomber en rondelles, tant j’ai écouté le second concerto pour piano, en un seul mouvement découpé en six parties, qui état l’une de mes oeuvres favorites à cette époque ! Le premier concerto est nettement plus virtuose et de forme plus conventionnelle, et, avec le temps, j’ai appris à l’apprécier presqu’autant que le second. La réécoute de cette version me laisse un peu sur ma faim désormais : j’en connais de bien plus abouties que celle-ci désormais.