Dimanche à l’opéra – Dioclesian, de Henry Purcell

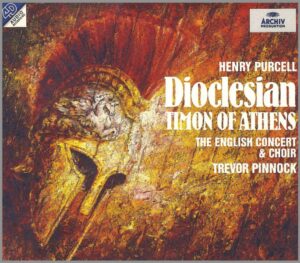

Retour à l’opéra en ce dimanche veille de fête nationale, avec une oeuvre relativement courte qui n’est qu’un semi-opéra, composé par Henry Purcell vers 1690 : « Dioclesian », dans la version enregistrée par Trevor Pinnock en 1995 –cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

Retour à l’opéra en ce dimanche veille de fête nationale, avec une oeuvre relativement courte qui n’est qu’un semi-opéra, composé par Henry Purcell vers 1690 : « Dioclesian », dans la version enregistrée par Trevor Pinnock en 1995 –cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

Le semi-opéra est une forme propre au baroque anglaise mêle dialogues, airs chantés et choeurs, mais aussi danses et masques où les rôles principaux sont le plus souvent parlés. Le livret de Thomas Betterton est adapté d’une pièce de théâtre de John Fletcher et Philip Massinger : « La prophétesse » -1647-. L ‘opéra livre une adaptation très libre de la vie de l’empereur Dioclétien et débute vers 284 – 285 ap. JC, au moment de la mort de l’empereur Numérien, mais la pièce présente de trop nombreux écarts avec la réalité historique –elle-même très complexe à ce stade de l’histoire de l’empire romain– pour être datée plus précisément.

Delphia, une prophétesse, prédit que Dioclès, un soldat du rang, deviendra empereur après avoir tué un « puissant sanglier » et qu’il épousera la nièce de Delphia, Drusilla, qui est amoureuse de lui. Dioclès prend la prophétie au sérieux et commence à abattre de nombreux sangliers, sans cependant que la prophétie se réalise. Lorsqu’il s’avère qu’un soldat appelé Volutius Aper –Aper = sanglier en latin– a assassiné le vieil empereur Numérien, Dioclès tue Aper pour se venger.

En récompense de cette action, il est fait co-empereur et se renomme Dioclésien. Il ignore cependant sa promesse d’épouser Drusilla et courtise plutôt la sœur de son co-empereur, la princesse Aurélia. Cela met en colère Delphia, qui met fin à la cérémonie de mariage en déclenchant une tempête et en invoquant un monstre. Elle fait ensuite tomber la princesse Aurélia amoureuse d’un rival de Dioclès, Maximinien. Elle provoque également la défaite de l’armée romaine contre les Perses. Après cette défaite, Dioclésien se rend compte de ses erreurs, chasse les envahisseurs, puis cède sa moitié du trône à Maximinien et se déplace en Lombardie avec Drusilla.

En récompense de cette action, il est fait co-empereur et se renomme Dioclésien. Il ignore cependant sa promesse d’épouser Drusilla et courtise plutôt la sœur de son co-empereur, la princesse Aurélia. Cela met en colère Delphia, qui met fin à la cérémonie de mariage en déclenchant une tempête et en invoquant un monstre. Elle fait ensuite tomber la princesse Aurélia amoureuse d’un rival de Dioclès, Maximinien. Elle provoque également la défaite de l’armée romaine contre les Perses. Après cette défaite, Dioclésien se rend compte de ses erreurs, chasse les envahisseurs, puis cède sa moitié du trône à Maximinien et se déplace en Lombardie avec Drusilla.

La musique de ce semi-opéra est essentiellement de caractère cérémoniel et dansant, elle n’atteint jamais la profondeur expressive de son unique opéra « Didon et Énée ». Quelques choeurs sont cependant très spectaculaires et certains airs pour solistes sont très beaux. Dans le cadre d’une écoute au disque cependant, l’oeuvre manque de cohésion.

La version de ce jour est réputée pour sa direction, claire, vive, détaillée. Trevor Pinnock et son orchestre ont quasiment toujours fait merveille dans le domaine de la musique baroque anglaise, et, à ce stade de leur carrière, les musiciens étaient devenus des virtuoses incontournables dans ce répertoire. La qualité du chant est tout-à-fait excellente également –solistes et choeurs à la diction exemplaire-. Les conditions techniques sont très bonnes et le livret extrêmement informatif sur une oeuvre qui n’est pas majeure dans la production du compositeur mais n’en demeure pas moins intéressante et fort belle !

La version de ce jour est réputée pour sa direction, claire, vive, détaillée. Trevor Pinnock et son orchestre ont quasiment toujours fait merveille dans le domaine de la musique baroque anglaise, et, à ce stade de leur carrière, les musiciens étaient devenus des virtuoses incontournables dans ce répertoire. La qualité du chant est tout-à-fait excellente également –solistes et choeurs à la diction exemplaire-. Les conditions techniques sont très bonnes et le livret extrêmement informatif sur une oeuvre qui n’est pas majeure dans la production du compositeur mais n’en demeure pas moins intéressante et fort belle !

La notice en ligne,

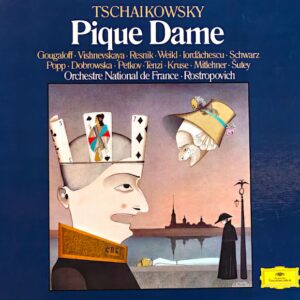

La notice en ligne,  L’orchestration, en revanche, est tout-à-fait digne du plus pur Tchaïkovsky, qui s’y est toujours entendu pour faire sonner un orchestre : c’est très riche, coloré et contrasté, l’orchestre est utilisé au service de l’action, tantôt léger et brillant, tantôt beaucoup plus sombre et presque dissonant pour des scènes plus introspectives. L’orchestration et son harmonie servent à dépeindre le glissement progressif vers la folie d’Hermann.

L’orchestration, en revanche, est tout-à-fait digne du plus pur Tchaïkovsky, qui s’y est toujours entendu pour faire sonner un orchestre : c’est très riche, coloré et contrasté, l’orchestre est utilisé au service de l’action, tantôt léger et brillant, tantôt beaucoup plus sombre et presque dissonant pour des scènes plus introspectives. L’orchestration et son harmonie servent à dépeindre le glissement progressif vers la folie d’Hermann.

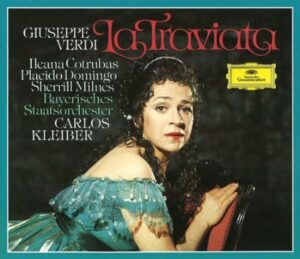

De retour à Paris, Violetta retourne à sa vie de courtisane –« La Traviata » peut se traduire par « La dépravée »– et est accompagnée par le baron Douphol. Alfredo, croyant que Violetta l’a quitté pour Douphol, la confronte publiquement lors d’une fête et lui jette de l’argent, prétendant payer ses services. Violetta, humiliée, s’évanouit.

De retour à Paris, Violetta retourne à sa vie de courtisane –« La Traviata » peut se traduire par « La dépravée »– et est accompagnée par le baron Douphol. Alfredo, croyant que Violetta l’a quitté pour Douphol, la confronte publiquement lors d’une fête et lui jette de l’argent, prétendant payer ses services. Violetta, humiliée, s’évanouit.

Tamino accepte et reçoit une flûte enchantée pour l’aider dans sa quête. Papageno, dont le cadenas a été retiré, reçoit un carillon magique et est chargé d’accompagner avec Tamino. Tamino et Papageno partent à la recherche de Pamina, guidés par trois garçons espiègles. Ils arrivent au temple de Sarastro, où ils apprennent que Sarastro n’est pas un tyran mais un sage prêtre. Tamino est impressionné par la sagesse et la bonté de Sarastro et décide de rejoindre son ordre. Pamina, quant à elle, est gardée par Monostatos, un serviteur de Sarastro, mais elle est sauvée par Papageno.

Tamino accepte et reçoit une flûte enchantée pour l’aider dans sa quête. Papageno, dont le cadenas a été retiré, reçoit un carillon magique et est chargé d’accompagner avec Tamino. Tamino et Papageno partent à la recherche de Pamina, guidés par trois garçons espiègles. Ils arrivent au temple de Sarastro, où ils apprennent que Sarastro n’est pas un tyran mais un sage prêtre. Tamino est impressionné par la sagesse et la bonté de Sarastro et décide de rejoindre son ordre. Pamina, quant à elle, est gardée par Monostatos, un serviteur de Sarastro, mais elle est sauvée par Papageno.

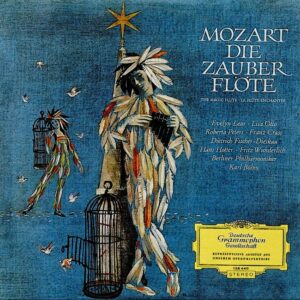

La version écoutée aujourd’hui est une bonne version « traditionnelle », enregistrée avec grand soin en 1964, très bien dirigée par « herr Professor Doktor » Karl Böhm –il appréciait particulièrement qu’on l’appelle par son titre de docteur en droit…– et bien chantée –avec la majorité des interprètes-vedettes de l’époque en Allemagne, même si personnellement, je trouve le Papageno de Dietrich Fischer-Dieskau bien univoque et manquant singulièrement d’humour…-. Les dialogues sont dits par des acteurs, comme c’était souvent le cas, au disque, à l’époque en Allemagne : c’est une drôle d’habitude qui heureusement n’a pas perduré ! Elle est communément considérée comme l’une des « versions de référence » de l’oeuvre et a souvent été rééditée dans différents formats, y compris récemment en Blu-ray audio.

La version écoutée aujourd’hui est une bonne version « traditionnelle », enregistrée avec grand soin en 1964, très bien dirigée par « herr Professor Doktor » Karl Böhm –il appréciait particulièrement qu’on l’appelle par son titre de docteur en droit…– et bien chantée –avec la majorité des interprètes-vedettes de l’époque en Allemagne, même si personnellement, je trouve le Papageno de Dietrich Fischer-Dieskau bien univoque et manquant singulièrement d’humour…-. Les dialogues sont dits par des acteurs, comme c’était souvent le cas, au disque, à l’époque en Allemagne : c’est une drôle d’habitude qui heureusement n’a pas perduré ! Elle est communément considérée comme l’une des « versions de référence » de l’oeuvre et a souvent été rééditée dans différents formats, y compris récemment en Blu-ray audio.