Playlist « Retour en enfance »

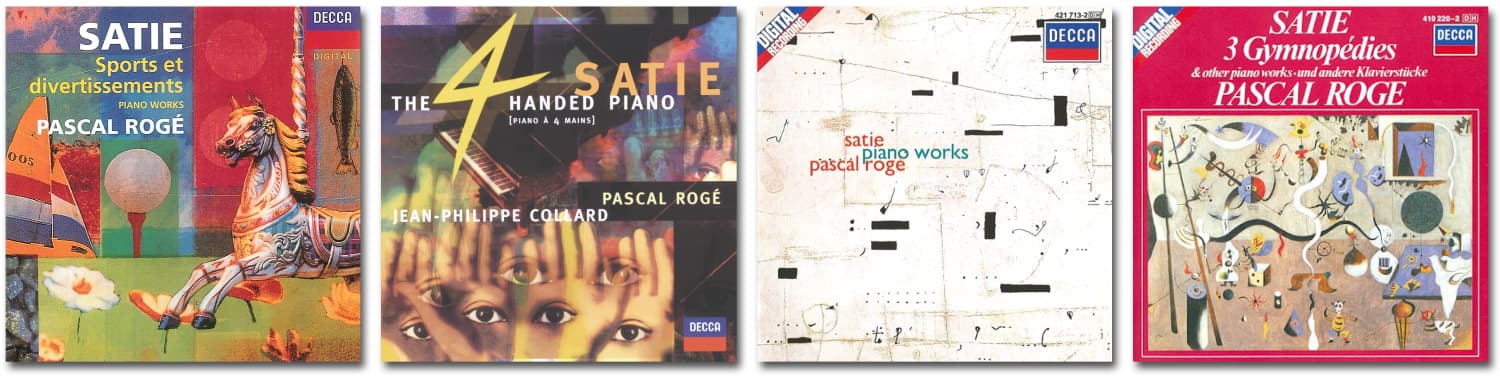

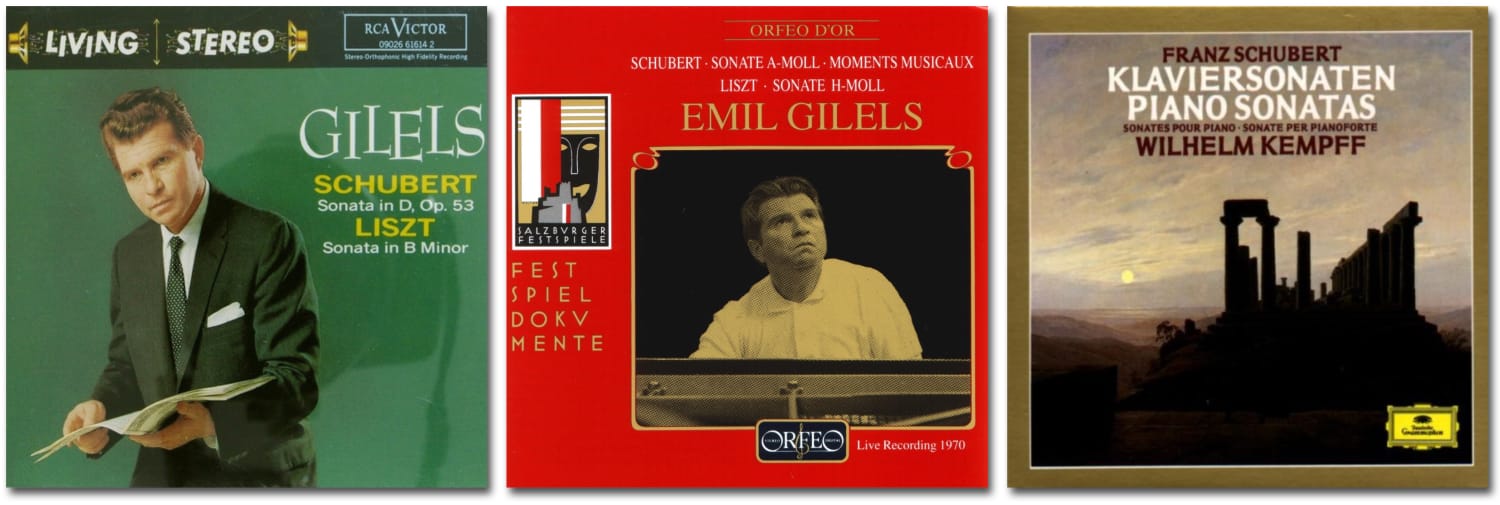

Après m’être infligé la playlist « seconde chance » qui a confirmé que, décidément, les raisons de ne pas apprécier les albums présentés étant totalement justifiés, je retombe en enfance aujourd’hui avec quelques albums tirés de la discothèque paternelle que j’écoutais religieusement lorsque j’avais 8 ou 9 ans. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

• J’éprouve toujours un attachement certain pour le poème symphonique «Mazeppa», de Liszt, mais encore plus pour la «Fantaisie hongroise», pour piano et orchestre. Cette version est absolument remarquable, assurément la meilleure au sein de ma discothèque, avec un chef qui a toujours excellé dans les oeuvres du compositeur et un fabuleux pianiste un peu injustement méconnu, Shura Cherkassky.

• La musique du ballet « Casse-Noisette » de Tchaïkovsky est une oeuvre populaire, d’accès très facile, même pour de jeunes enfants, et j’adorais cette très jolie pochette, propre à l’édition française de ce disque. Malheureusement, toutes les rééditions actuelles reprennent le visuel de la pochette allemande, à mon avis moins réussi…

• Enfin, le concerto pour piano n°5 « Empereur » de Beethoven tournait souvent, dans cette excellente version que j’ai redécouverte dernièrement, au détour d’un petit coffret sous licence consacré à Gina Bachauer, pianiste grecque naturalisée anglaise, accompagnée ici par un chef au nom imprononçable, presque débutant –l’enregistrement date de 1963, il avait alors 30 ans et a enregistré presque jusqu’à son décès, en 2017-. J’ai écouté ce disque si souvent qu’il a fini très usé, presqu’en rondelles !