Playlist « terra Incognita. 5 »

Poursuite, avec cette playlist, de ma découverte d’oeuvres que je fréquente très rarement, au point de n’en avoir guère de souvenirs ! Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série et ses fondements ici. La playlist d’aujourd’hui me conduit plus particulièrement en Suède, via Hambourg, où les douaniers tatillons, avant la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, n’aimaient pas les jeunes Français au cheveux trop longs !

Poursuite, avec cette playlist, de ma découverte d’oeuvres que je fréquente très rarement, au point de n’en avoir guère de souvenirs ! Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette série et ses fondements ici. La playlist d’aujourd’hui me conduit plus particulièrement en Suède, via Hambourg, où les douaniers tatillons, avant la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne, n’aimaient pas les jeunes Français au cheveux trop longs !

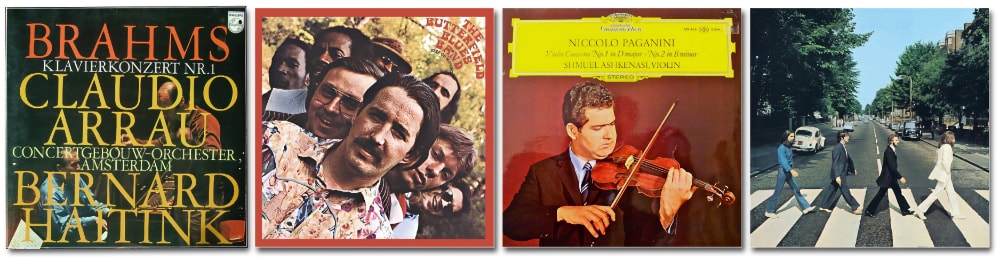

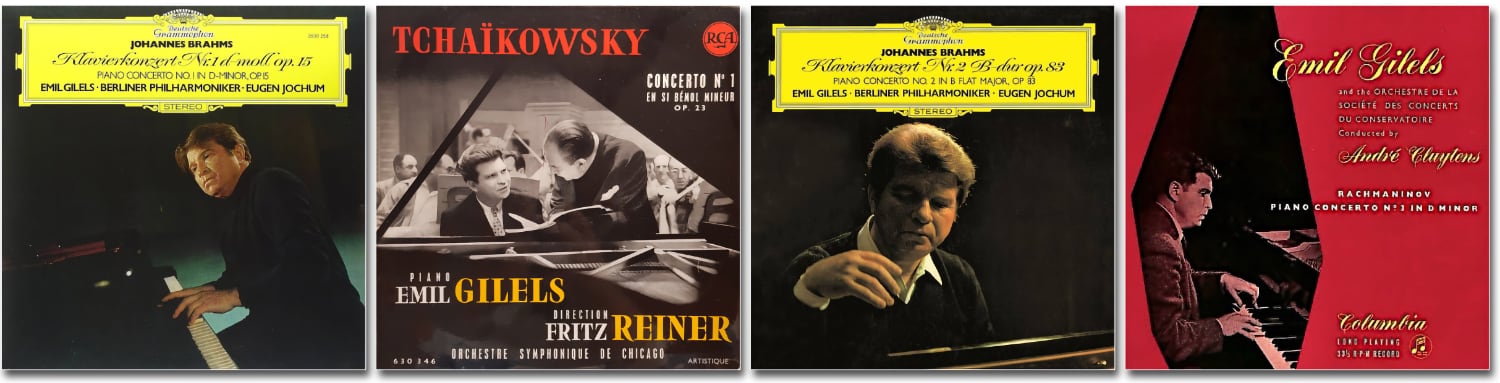

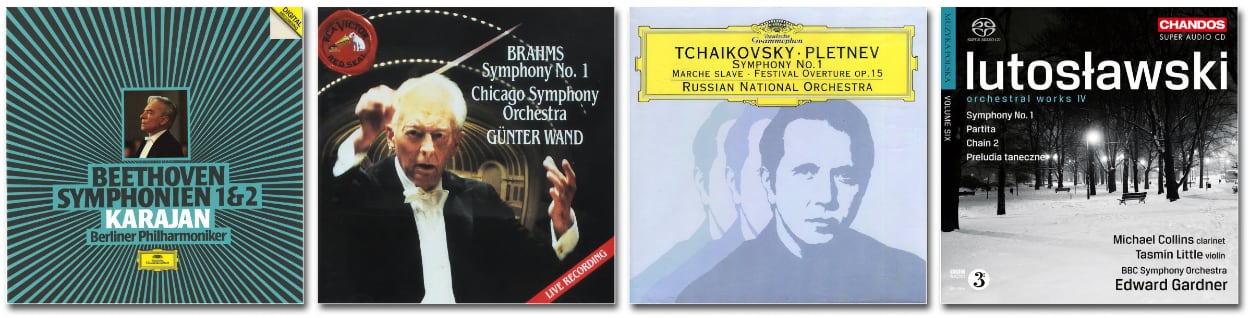

L’attrait de cette playlist dominicale est largement accru par d’excellentes prises de son, pour tous les disques qui la constituent –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

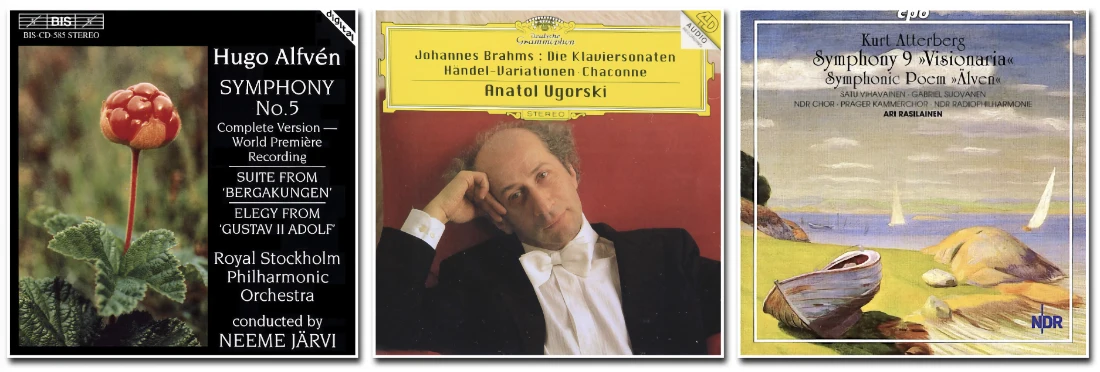

• Hugo Alfvén – Symphonie n°5 – Premier enregistrement mondial de la version complète – 1942/52

Orch. Philh. Royal de Stockholm, Neeme Järvi – 1992 ***

–Extrait du coffret de 5 CD de l’intégrale symphonies d’Alfvén par Neeme Jârvi, BIS Records, 2004–

Hugo Alfvén est un compositeur suédois que je connais depuis les années 80, date de mon premier périple – en R5 même pas Super-5 ou électrique, et complètement démontée par les douaniers de Hambourg 2 fois, à l’aller et au retour…– à travers la Suède et la Norvège. Mon oncle, immense collectionneur de disques, m’avait fait toute une liste de LP difficilement trouvables en France de à lui rapporter, et j’avais notamment trouvé deux albums du compositeur chez un disquaire de Göteborg, surpris qu’un jeune Français lui fasse cette demande ! Les symphonies d’Alfvén, belles sans être vraiment géniales ou profondément originales, sont désormais assez facilement dénichables. Cette intégrale de Neeme Jârvi, infatigable propagateur de raretés, est tout-à-fait réussie.

• Johannes Brahms – Sonates pour piano n°1 en ut majeur, op. 1 – 1853

Anatol Ugorski, piano – 1997 ****

–Extrait du coffret de 9 CD de l’intégrale des oeuvres pour piano et orgue de Brahms, DGG « Brahms Edition II », 2008–

J’ai toujours eu du mal avec la musique de Brahms –né et instruit à Hambourg, où il jouait, jeune, du piano dans les tavernes de la ville– , y compris son corpus pour piano, assez peu touffu. J’avais à l’époque acheté ce coffret pour la transcription pour « piano main gauche » de la chaconne pour violon de Bach –très bien pour le coup– et l’avais remisé sur mes étagères après une écoute distraite. Je préfère cette version très idiosyncrasique d’Anatol Ugorski aux autres versions que j’ai pu entendre : fidèle à son habitude, ce très singulier pianiste –passé par la déportation en Sibérie durant l’ère soviétique et à la carrière de météorite après la chute du mur de Berlin– fait un sort à chaque note, mais au moins, je ne m’y ennuie pas –ce qui est assez fréquent pour moi avec Brahms-.

• Kurt Atterberg – Symphonie n°9 « Visionaria » – 1956

S. Vihavainen, G. Suovanen, Ch. Chambre Prague, Ch.& Orch. NDR, Ari Rasilainen – 2003 ****

–Extrait du coffret de 5 CD de l’intégrale symphonies d’Atterberg par Ari Rasilainen, CPO Records, 2004–

Oh ! Une neuvième et dernière symphonie avec avec solistes et choeurs, ça ne vous rappelle rien ? Dans cette symphonie assez cataclysmique, le texte chanté relate le « Ragnarök », extrait de l' »Edda poétique », une épopée islandaise datant d’environ 1270, qui raconte les visions d’une sage prophétesse –d’où le titre de la symphonie « Sinfonia Visionaria »– qui prédit la création du monde, la guerre entre les dieux, les géants et les humains, la destruction du monde, et enfin sa reconstitution. Une symphonie puissante, oscillant quelque part entre le Sibelius de « Kullervo » et le Shostakovich des « symphonies de guerre » : elle constitue l’heureuse surprise de cette playlist.

Witold Lutosławski est un compositeur polonais né en 1913 à Varsovie, où il est décédé en 1994. Cette symphonie, bien qu’elle ait été composée entre 1741 et 1947 durant l’occupation allemande puis soviétique de Varsovie, est décrite par son compositeur comme « une oeuvre joyeuse ». Elle est composée de quatre mouvements : les deux mouvements extrêmes, relativement brefs et frénétiques –cf. extrait sonore-, encadrent un long deuxième mouvement plus introspetif et presque mélancolique et un troisième mouvement curieusement énigmatique. Cette symphonie reste d’un accès relativement aisé et la version de ce jour bénéfice de conditions techniques proches de l’idéal.

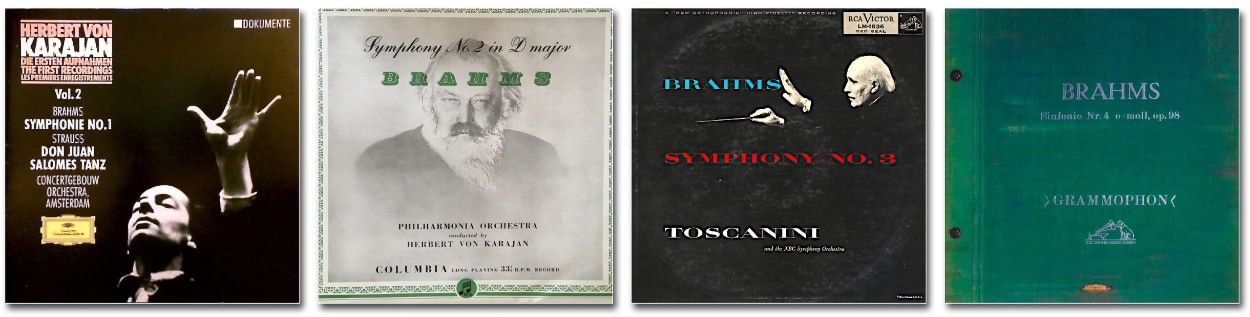

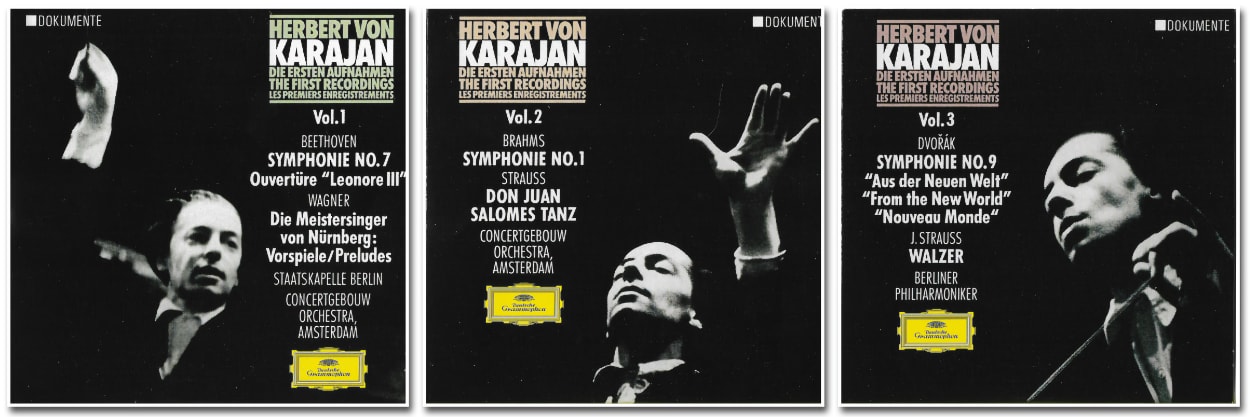

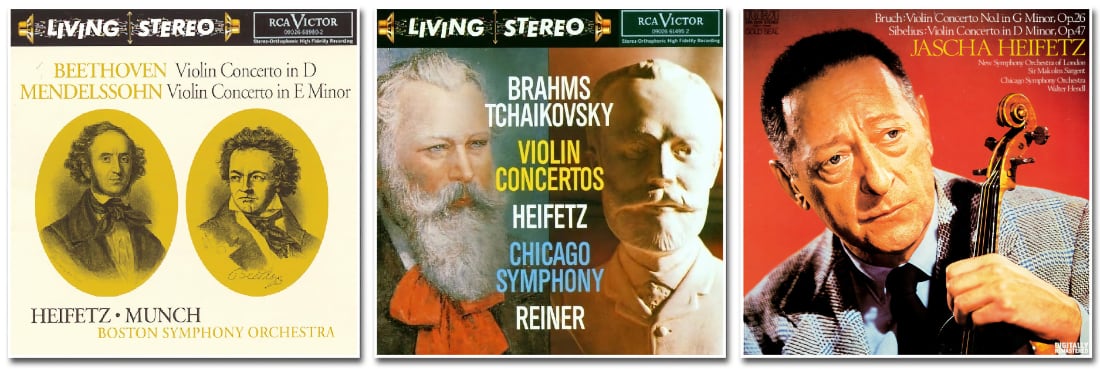

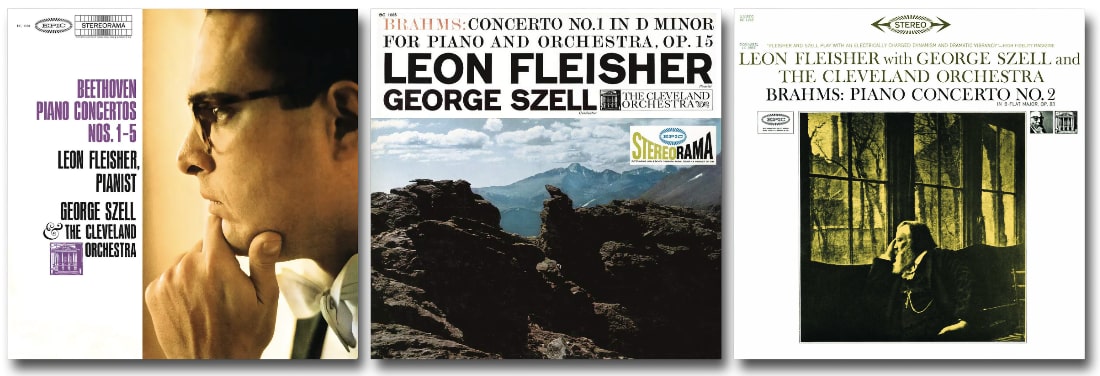

Witold Lutosławski est un compositeur polonais né en 1913 à Varsovie, où il est décédé en 1994. Cette symphonie, bien qu’elle ait été composée entre 1741 et 1947 durant l’occupation allemande puis soviétique de Varsovie, est décrite par son compositeur comme « une oeuvre joyeuse ». Elle est composée de quatre mouvements : les deux mouvements extrêmes, relativement brefs et frénétiques –cf. extrait sonore-, encadrent un long deuxième mouvement plus introspetif et presque mélancolique et un troisième mouvement curieusement énigmatique. Cette symphonie reste d’un accès relativement aisé et la version de ce jour bénéfice de conditions techniques proches de l’idéal. Je me suis tourné aujourd’hui vers des enregistrements antédiluviens ou presque pour une série playlist composée des quatre symphonies de Brahms, que j’apprécie sans excès –mais plus désormais que par le passé cependant-. Tous ces enregistrements bénéficient d’un remastering soigné et ont beaucoup gagné en qualité sonore lors de leur réédition en CD –le premier de la playlist n’était paru qu’en 78 tours !-, les interprétations retenues sont toutes de belle qualité !

Je me suis tourné aujourd’hui vers des enregistrements antédiluviens ou presque pour une série playlist composée des quatre symphonies de Brahms, que j’apprécie sans excès –mais plus désormais que par le passé cependant-. Tous ces enregistrements bénéficient d’un remastering soigné et ont beaucoup gagné en qualité sonore lors de leur réédition en CD –le premier de la playlist n’était paru qu’en 78 tours !-, les interprétations retenues sont toutes de belle qualité !