Playlist « Discrétion et humilité »

A 98 ans, Herbert Blomstedt est vraisemblablement le doyen des chefs d’orchestre actuellement en activité, même si celle-ci s’est quelque peu ralentie ces derniers mois. Ce chef suédois né aux États-Unis a pourtant connu une longue et fructueuse carrière, qui l’a conduit à sillonner toute la Scandinavie, l’Allemagne de l’Est puis l’Allemagne réunifiée ainsi que les États-Unis et le Japon.

A 98 ans, Herbert Blomstedt est vraisemblablement le doyen des chefs d’orchestre actuellement en activité, même si celle-ci s’est quelque peu ralentie ces derniers mois. Ce chef suédois né aux États-Unis a pourtant connu une longue et fructueuse carrière, qui l’a conduit à sillonner toute la Scandinavie, l’Allemagne de l’Est puis l’Allemagne réunifiée ainsi que les États-Unis et le Japon.

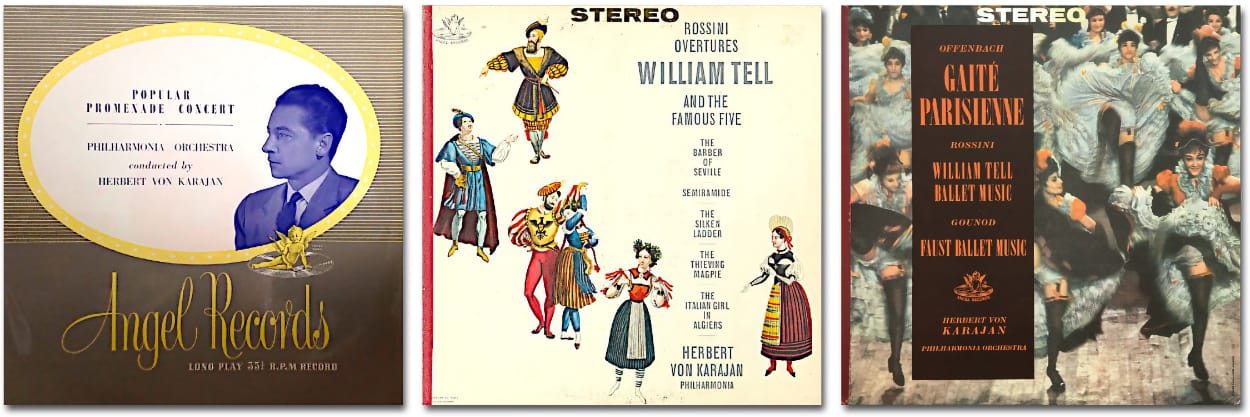

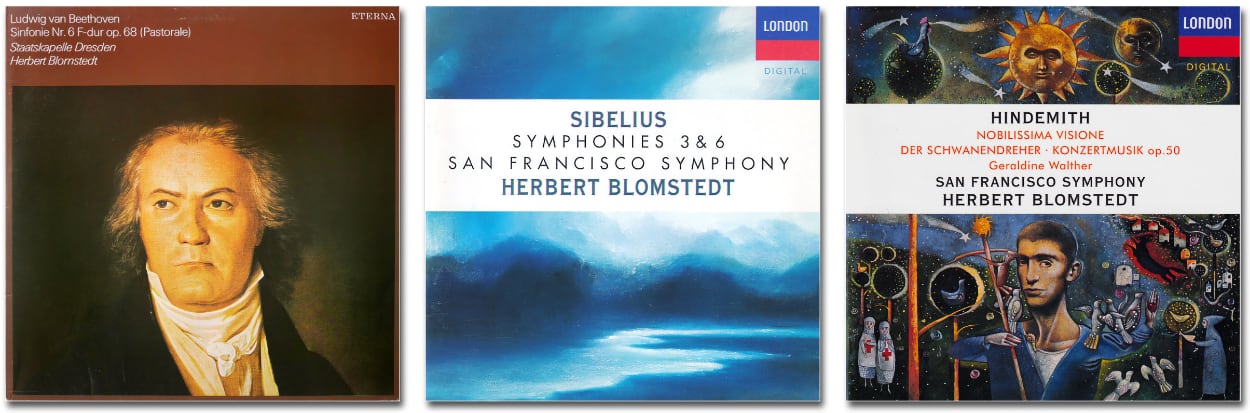

Dans la seconde moitié des années 70, Blomstedt enregistra avec la Staatskapelle de Dresde une remarquable intégrale des symphonies de Beethoven pour le label est-allemand Edel, qui, comme presque toutes ses contemporaines, n’eut aucune chance commerciale face à seconde intégrale berlinoise de Karajan pour DGG et passa presqu’inaperçue dans nos contrées occidentales. Ce n’est qu’au courant des années 90, lors de sa réédition en CD pour le label Berlin Classics qu’elle bénéficia de l’aura très positive qu’elle conserve aujourd’hui encore, d’autant qu’elle est disponible chez plusieurs éditeurs à prix réduit et dans d’excellentes conditions techniques.

Après son passage à Dresde, Blomstedt fut nommé directeur musical de l’orchestre symphonique de San Francisco, qu’il améliora considérablement, et bénéficia d’une meilleure exposition commerciale en enregistrant pour Decca : tous ses disques américains pour cette firme sont de remarquables réussites, et notamment ses enregistrements des symphonies de Sibelius –un superbe coffret de 4 CD– et d’une anthologie orchestrale de Hindemith –3 CD, dont un avec l’orchestre de Leipzig-.

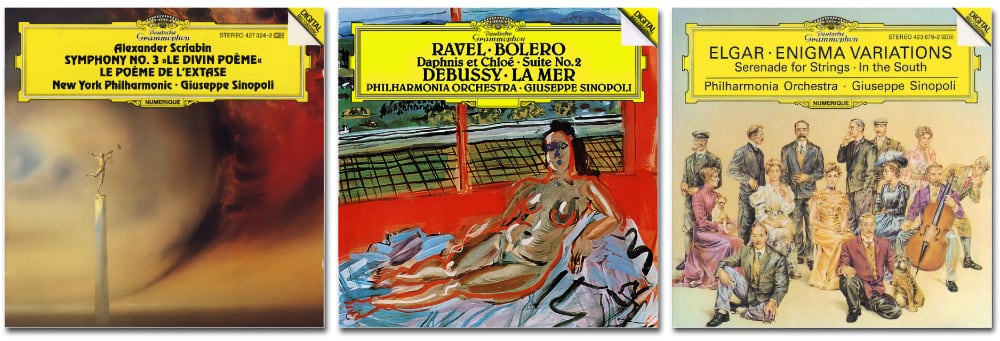

Certains de ces enregistrements font partie de la playlist de ce jour. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

• Beethoven – Symphonie n°6 « Pastorale » – Staatskapelle Dresde – 1978 *****

• Sibelius – Symphonies n°3 & 6 – OS Sans Francisco – 1996 *****

• Hindemith – Nobilissima Visione – Der Schwanendreher – OS San Fransisco – 1993 *****

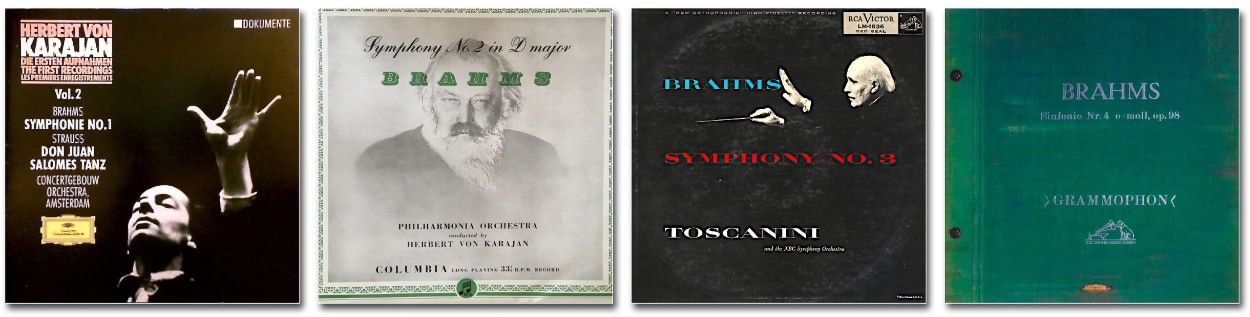

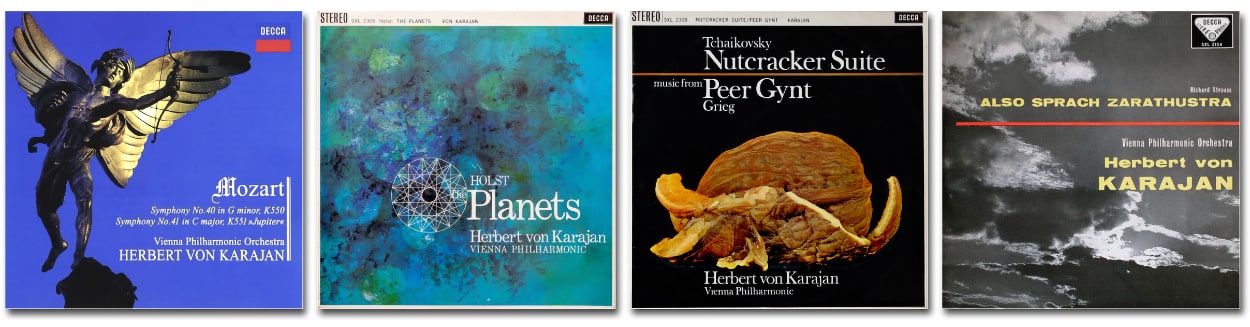

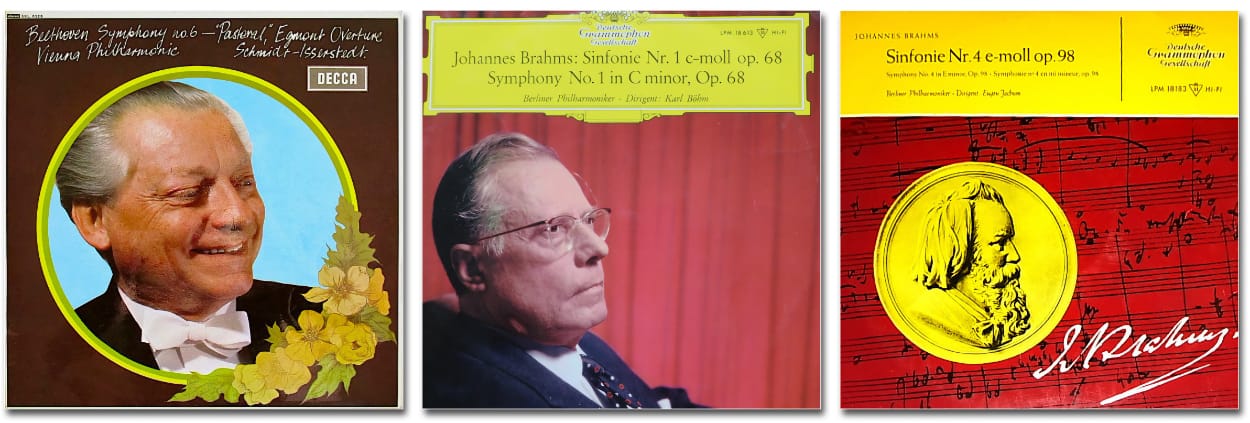

Je me suis tourné aujourd’hui vers des enregistrements antédiluviens ou presque pour une série playlist composée des quatre symphonies de Brahms, que j’apprécie sans excès –mais plus désormais que par le passé cependant-. Tous ces enregistrements bénéficient d’un remastering soigné et ont beaucoup gagné en qualité sonore lors de leur réédition en CD –le premier de la playlist n’était paru qu’en 78 tours !-, les interprétations retenues sont toutes de belle qualité !

Je me suis tourné aujourd’hui vers des enregistrements antédiluviens ou presque pour une série playlist composée des quatre symphonies de Brahms, que j’apprécie sans excès –mais plus désormais que par le passé cependant-. Tous ces enregistrements bénéficient d’un remastering soigné et ont beaucoup gagné en qualité sonore lors de leur réédition en CD –le premier de la playlist n’était paru qu’en 78 tours !-, les interprétations retenues sont toutes de belle qualité !