Des goûts et des couleurs, 4

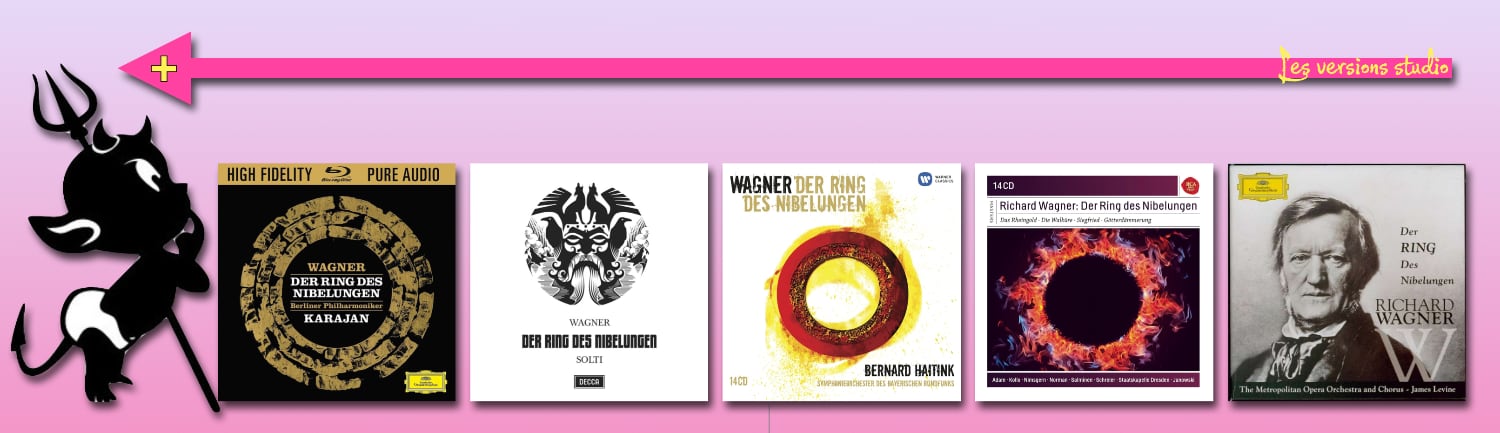

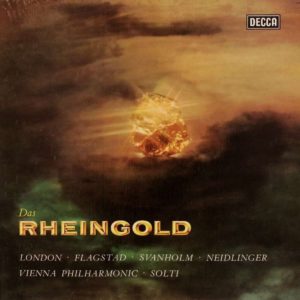

Wagner – Der Ring des Nibelungen

Cette immense fresque musicale existe désormais dans un nombre incalculable de versions : lorsque je l’ai découverte, en 323 33 tours, au début des années 80, il n’en existait officiellement que quatre ! Le CD a permis la réédition, souvent dans des conditions techniques inespérées au temps du LP, avec, en particulier, l’exhumation d’archives du neues Bayreuth –années 50 et tout début des années 60-.

J’ai choisi de scinder ce « classement », que d’aucuns trouveront évidemment contestable, en deux :

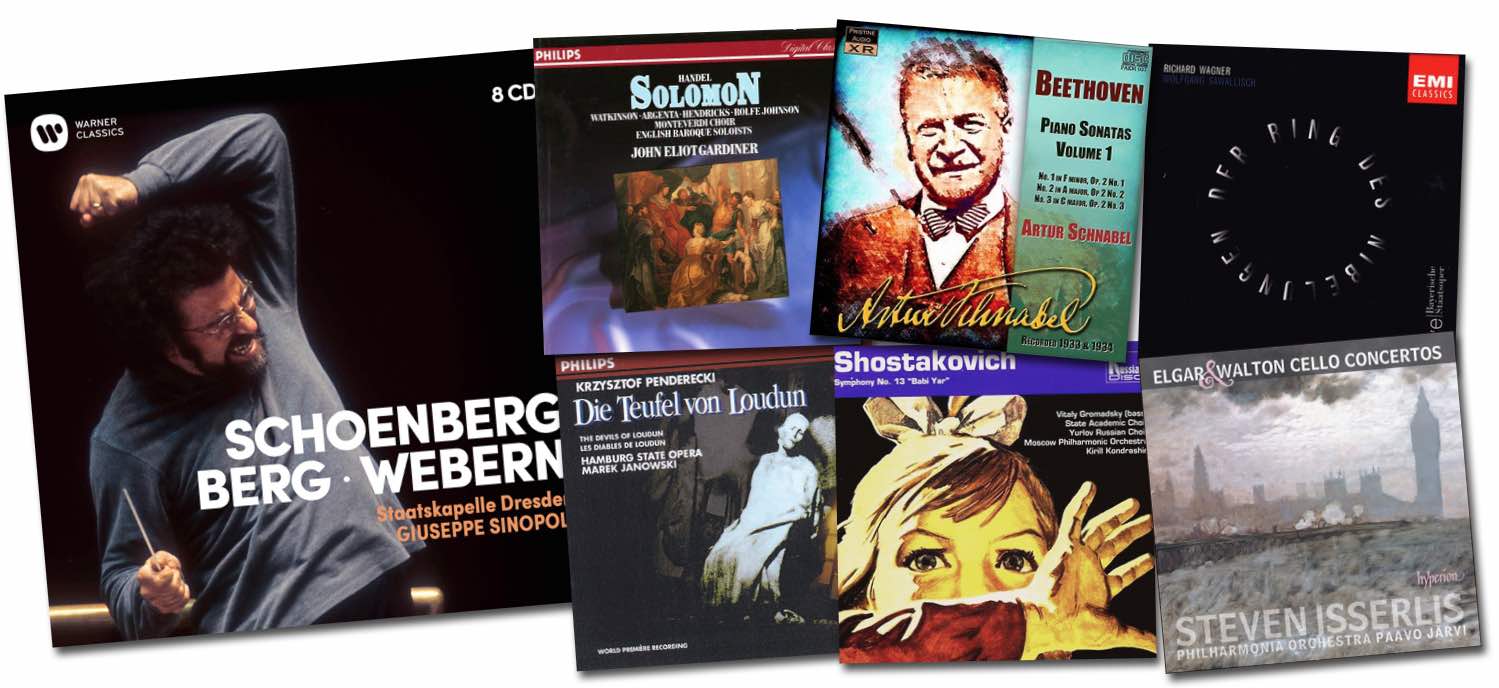

• d’une part, les versions enregistrées en studio, qui ne sont en définitive pas si nombreuses, et correspondent à des productions luxueuses que les éditeurs n’ont sans doute plus les moyens de financer de nos jours, les ventes étant trop limitées pour amortir un investissement conséquent ! Toutes bénéficient d’un grand confort sonore, toutes pâtissent d’un engagement évidemment moins grand au studio qu’à la scène et malgré certaines incontestables réussites, il y manquera toujours un grain de folie et d’urgence. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-. J’aime énormément les deux premières citées, et très peu la dernière. Mais, évidemment, cette appréciation est tout-à-fait personnelle, et certains raffolent de cette dernière version.

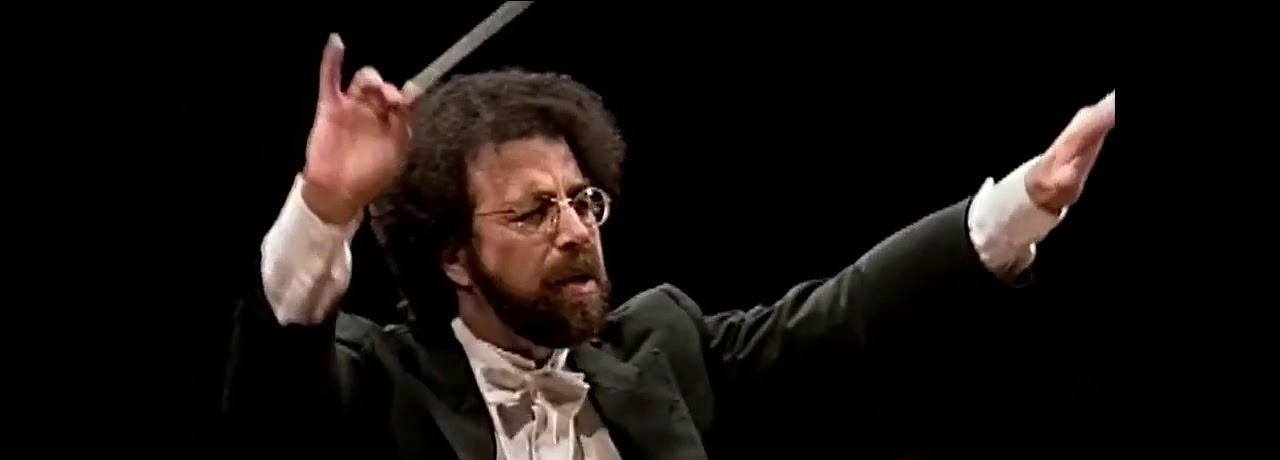

• d’autre part, les versions live. Parmi celles-ci, les versions du neues Bayreuth figurent en bonne place : question de distribution, d’abord, mais également de chefs qui savent tendre l’arc sur la durée d’un cycle et développer un sens de la narration épique qu’on ne trouvera pas toujours plus tard, malgré quelques « pains » présents dans toutes ces versions.

• d’autre part, les versions live. Parmi celles-ci, les versions du neues Bayreuth figurent en bonne place : question de distribution, d’abord, mais également de chefs qui savent tendre l’arc sur la durée d’un cycle et développer un sens de la narration épique qu’on ne trouvera pas toujours plus tard, malgré quelques « pains » présents dans toutes ces versions.

Les conditions techniques y sont généralement meilleures qu’espérées, grâce aux apports du numérique pour la remastérisation de documents anciens et quasiment toutes bénéficient d’un confort d’écoute suffisant pour en profiter, sauf les versions Knappertbusch 1957, au son relativement mat et étouffé, qui reste plus difficile, et celle de Kempe / Covent Garden, dont les bandes sont très abîmées et « insauvables ». Les deux versions les plus récentes enregistrées à Bayreuth —Boulez et Barenboim– souffrent à mon avis beaucoup, au moins à l’écoute des CD, de la comparaison avec leurs devancières, mais sont en revanche de très investies scéniquement et il vaut mieux les voir en DCD ou Blu-ray. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

And my winner is : Clemens Krauss, Bayreuth 1953. Ce n’est pas tout-à-fait une surprise, il fait partie de mes disques pour l’île idéale !