Playlist « Terra incognita. 1 »

Voici le début d’une série qui promet de s’enrichir assez conséquemment, et consacrée, en guise de résolution pour cette nouvelle année, aux oeuvres de ma discothèque que j’ai fréquentées si peu souvent –parfois une seule fois, dans le cadre de l’intégrale d’un corpus de tel ou tel compositeur ou d’une anthologie consacrée à tel ou tel interprète– que je n’en ai guère gardé de souvenir bon ou mauvais. C’est le cas des oeuvres écoutées parmi les albums de ce jour –cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

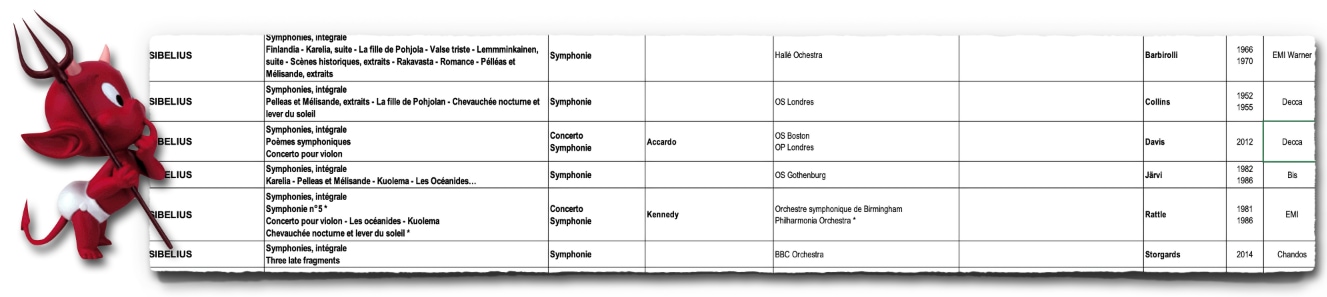

Au programme de cette playlist figurent donc :

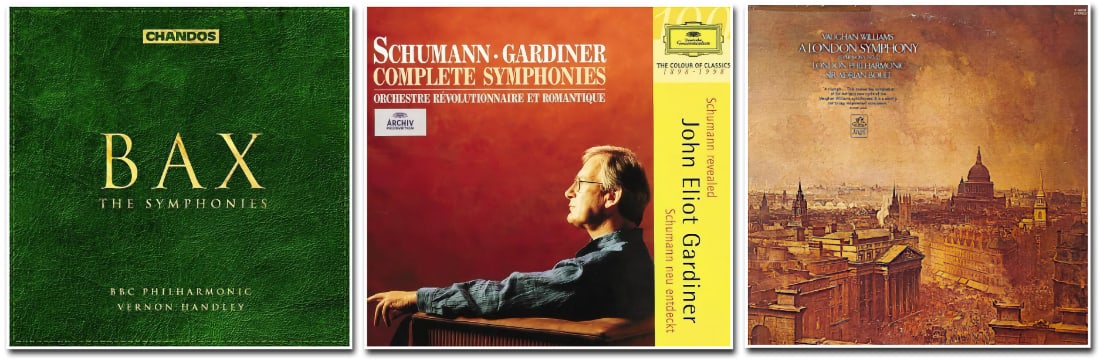

• Arnold Bax – Symphonie n°2 -1924-26

BBC Philharmonic, Vernon Handley – 2003 ***

–Extrait d’un coffret de 4 disques comprenant l’intégrale des symphonies de Bax–

La deuxième symphonie du compositeur anglais Arnold Bax est en trois mouvements et dure près de quarante minutes et mobilise un orchestre important. Les deux premiers mouvements, sur des tempi lents ou modérés, sont relativement lyriques et sombres, le troisième est d’allure plus menaçante avant de s’achever de manière apaisée. Le chef Vernon Handley était un infatigable défenseur de la musique britannique, qu’il a enregistrée en grande quantité.

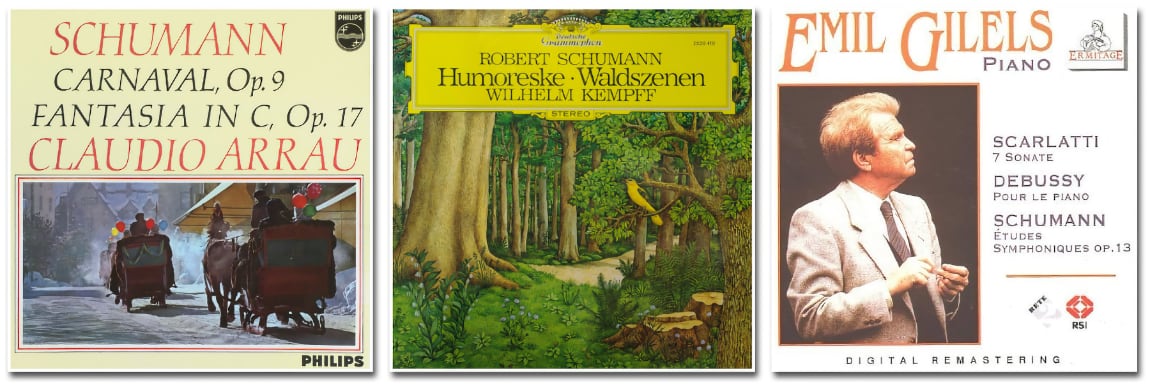

• Robert Schumann – Symphonie « Zwickau » – 1832-33

Orchestre révolutionnaire et romantique, John Eliot Gardiner – 1998 **

–Extrait d’un coffret de trois disques comprenant l’intégrale des symphonies de Schumann-

La symphonie en sol mineur de Schumann, dite « Symphonie Zwickau » du nom de la ville où elle fut créée, ne fait pas partie du corpus officiel de ses symphonies, et seuls deux mouvements sont achevés –un peu moins de vingt minutes-, les deux derniers étant restés au stade d’esquisses incomplètes et « non jouables ». Ce premier essai symphonique de Schumann fut un échec. Et, à mon avis, ce n’est pas totalement injustifié…

• Ralph Vaughan-Williams – Symphonie n°2 « A London Symphony » – 1912, révisée en 1933

Orch. Philharmonique de Londres, Sir Adrian Boult – 1971 ***(*)

–Extrait d’un coffret de 8 disques comprenant l’intégrale des symphonies de Vaughan-Williams–

Comme celle de Bax –les deux compositeurs sont presque exactement contemporains– , la deuxième symphonie de Ralph Vaughan-Williams mobilise un orchestre important et dure une quarantaine de minutes, pour quatre mouvements suivant le schéma symphonique classique. Elle est d’un accès relativement facile –j’avais gardé un souvenir pour le moins mitigé du compositeur et ne m’y étais plus attardé depuis longtemps…-, et interprétée ici par un chef très grand spécialiste du compositeur, et, plus largement, immense serviteur des compositeurs anglais Il fut d’ailleurs professeur de Vernon Handley.

Ce dernier disque est nettement mieux que dans mon souvenir !