Longue vie et courte agonie d’une souris…

La souris de mon iMac de bureau est en train d’agoniser lentement, la batterie ne tient plus durablement la charge et elle s’étiole trop rapidement à mon gré, m’obligeant à la recharger quotidiennement et à la laisser brancher, sur le dos, comme il se doit, chaque nuit… Comme je l’ai utilisée quotidiennement et de manière assez intense depuis plusieurs années, cette lente agonie semble naturelle.

La souris de mon iMac de bureau est en train d’agoniser lentement, la batterie ne tient plus durablement la charge et elle s’étiole trop rapidement à mon gré, m’obligeant à la recharger quotidiennement et à la laisser brancher, sur le dos, comme il se doit, chaque nuit… Comme je l’ai utilisée quotidiennement et de manière assez intense depuis plusieurs années, cette lente agonie semble naturelle.

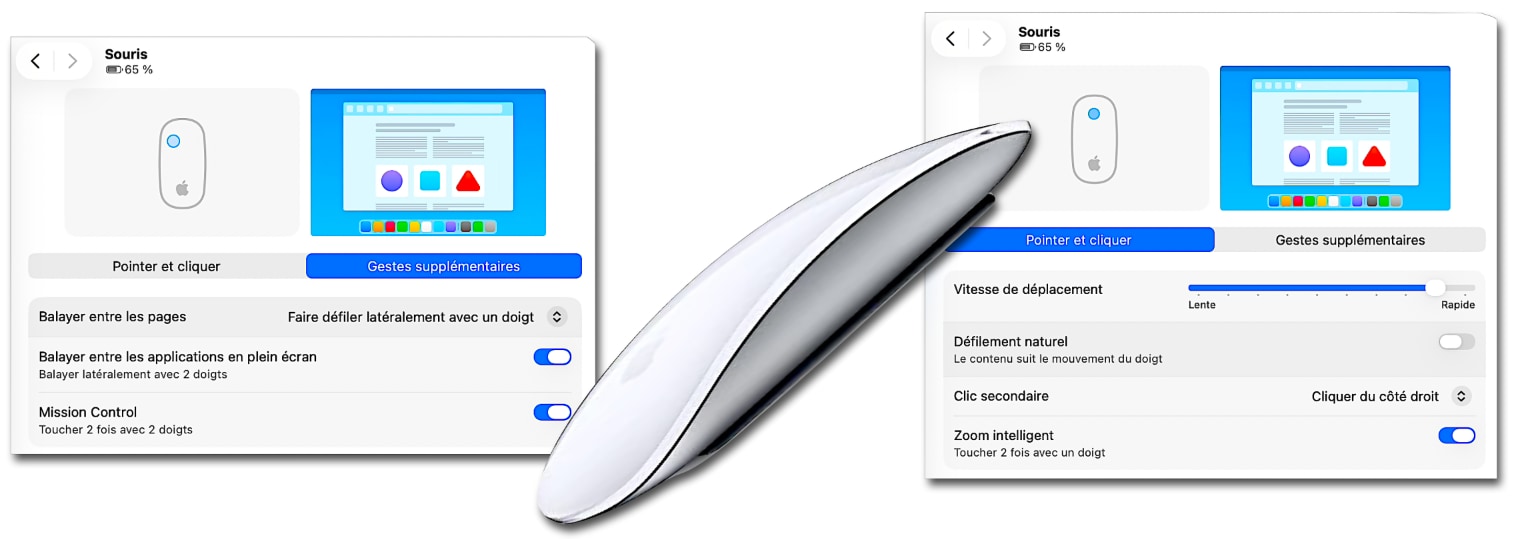

Du coup, j’en ai commandé une nouvelle, presque identique au câble près –suite au remplacement imposé par l’UE du Lightning par un USB-C-. Je n’ai d’ailleurs pas hésité longtemps : en effet, si certains utilisateurs d’Apple, et même des aficionados de très longue date, détestent cette souris, je la trouve pour ma part très ergonomique et parfaitement adaptée à mes plutôt petites mains, et elle est tout-à-fait configurable très aisément.

Son plus gros défaut est son prix, très éloigné du prix d’autres souris… –Cliquer sur les images pour les voir en plus grand-.