Playlist du soixantième anniversaire !

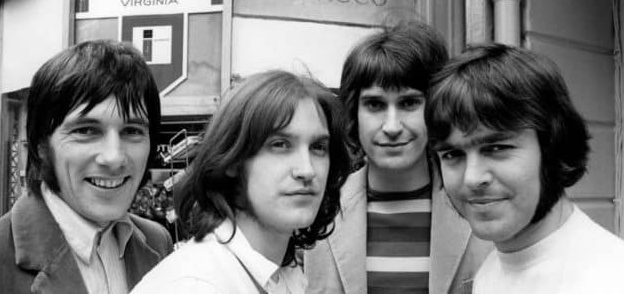

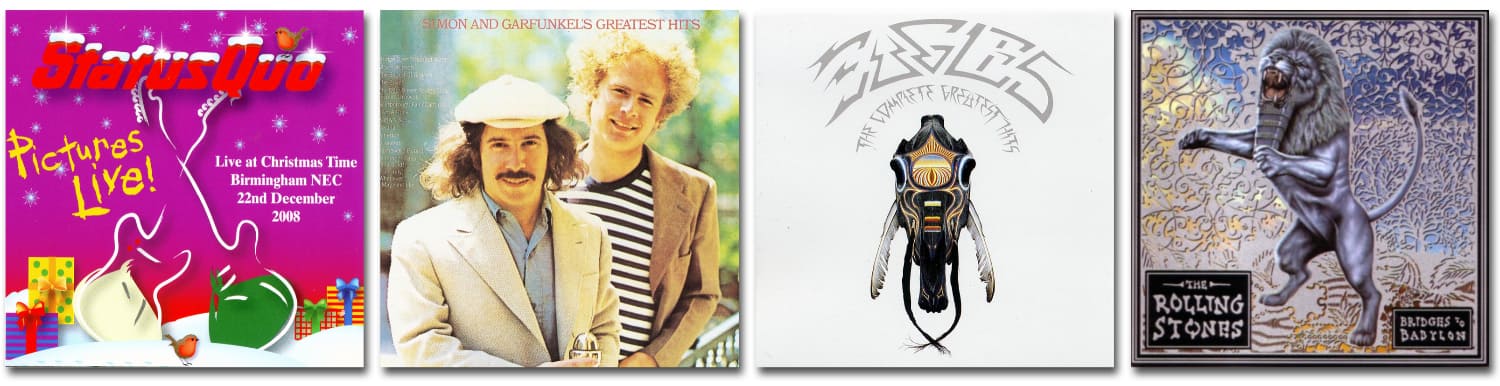

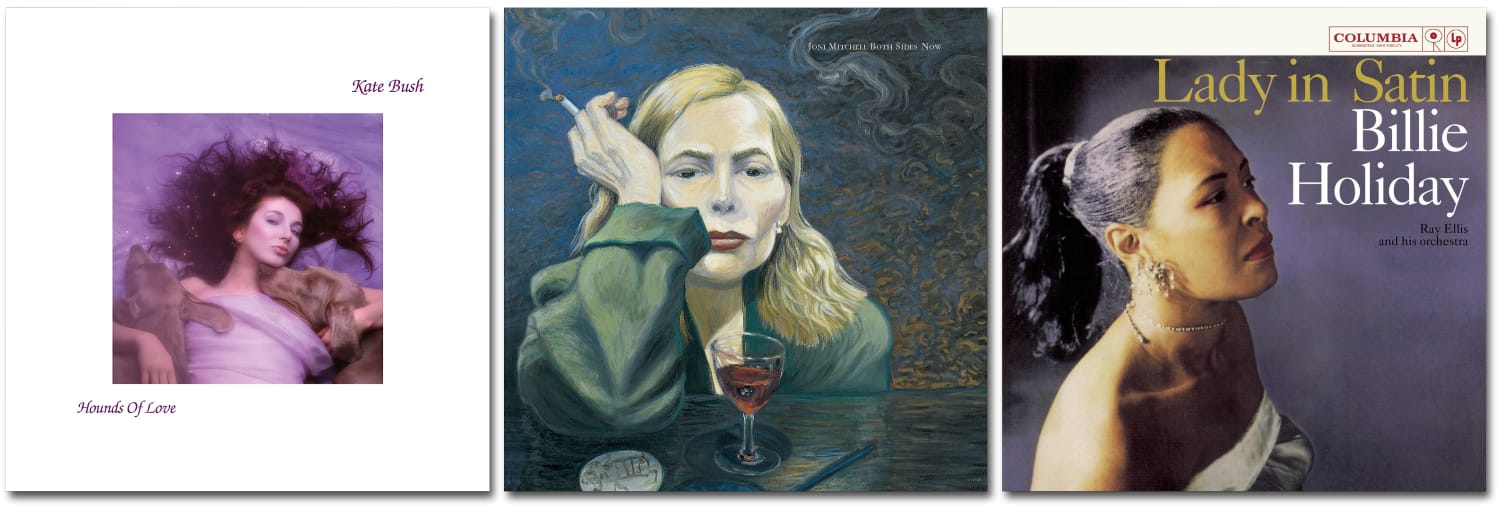

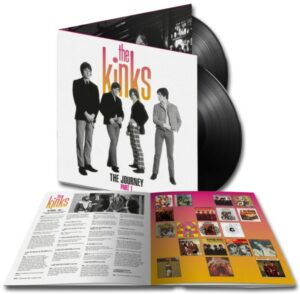

Non, je n’ai pas fêté mes 60 ans en ce mois de mai 2023, j’ai encore quelques années devant moi avant d’arriver à cette échéance ! En revanche, après les soixante ans de carrière des Rolling Stones célébrés l’année dernière –comme j’étais à l’hôpital, j’ai quelque peu laissé passé cet anniversaire-, un autre groupe anglais, The Kinks, fête cet événement cette année, en proposant cette excellente compilation, sortie en mars 2023 et achetée pour le coup en double LP à un prix très raisonnable. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

Non, je n’ai pas fêté mes 60 ans en ce mois de mai 2023, j’ai encore quelques années devant moi avant d’arriver à cette échéance ! En revanche, après les soixante ans de carrière des Rolling Stones célébrés l’année dernière –comme j’étais à l’hôpital, j’ai quelque peu laissé passé cet anniversaire-, un autre groupe anglais, The Kinks, fête cet événement cette année, en proposant cette excellente compilation, sortie en mars 2023 et achetée pour le coup en double LP à un prix très raisonnable. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

Des groupes anglais « gros vendeurs » dans les années 60 –Beatles, Rolling Stones, Who, Kinks…-, les Kinks sont sans doute ceux qui ont connu une moindre notoriété et un essor commercial plus rapidement estompé, alors qu’ils ont régulièrement proposé des albums réellement intéressants, très construits –peut-être la plus belle illustration d’un certain mode de vie anglais, à travers les petites saynètes sociales doucement teintées de nostalgie par Ray Davies, le principal compositeur et leader du groupe– après avoir sorti des singles –45 tours– qui se vendaient comme des petits pains en début de carrière, et qui font désormais parie de l’histoire de la Rock Music : You Really Hot Me ; All The Day And All Of The Night ; Where Have All The Good Times Gone…

Pour ma part, parmi les quatre groupes cités précédemment, je les classe après les Rolling Stones, mais à égalité avec les Who et loin devant les Beatles. La compilation, organisée thématiquement, couvre une période s’étendant de 1964 à 1975. Un second volume est annoncé, mais l’essentiel des grand succès du groupe s’est construit durant sa première décennie d’existence. Belle présentation, remastering de qualité à partir des bandes d’origine et pressage silencieux.

Un bel anniversaire !