Défi de novembre et autres considérations

• News neuves de mon petit monde ! Mois assez chargé professionnellement… Météo en voie de dégradation vers l’hiver : petit matins parfois frais –mais on est encore loin des gelées matinales– et souvent humides, quelques brumes qui se dissipent assez rapidement. On a fini de totalement aménager deux pièces de l’appartement –ne manquent plus que les cimaises pour accrocher les tableaux-, au prix d’un stockage assez important dans la troisième, pas encore refaite à ce jour : il faut la repeindre du sol au plafond –mais pas besoin de refaire le parquet– et TheCookingCat envisage l’installation d’un immense dressing, dont toute une partie sera réservée à ses très –trop à mon avis– nombreuses paires de chaussures !

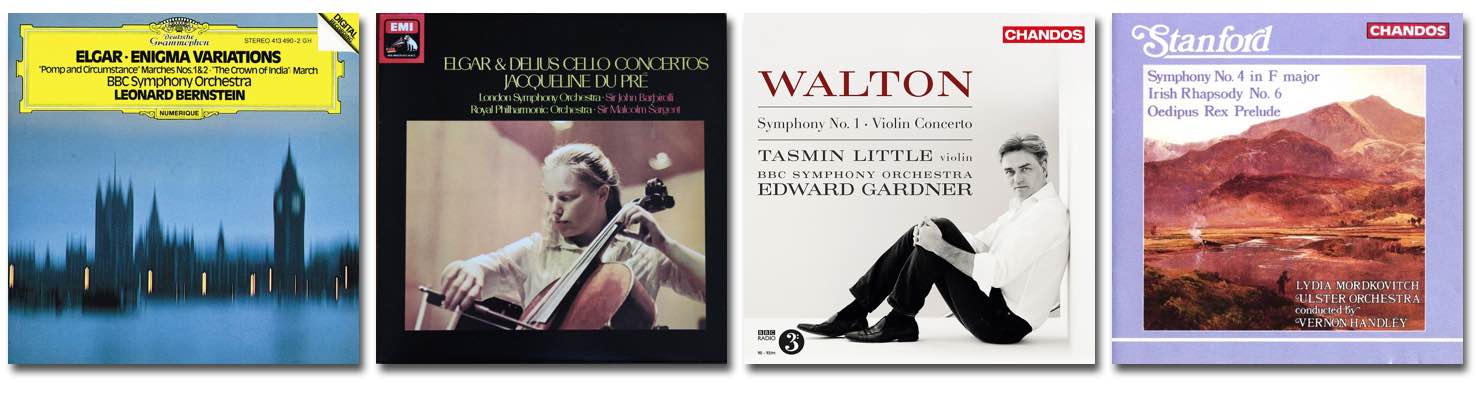

• Je me suis lancé un défi : écouter –plus ou moins attentivement– chaque jour de novembre une version différente des « Variations Enigma » d’Elgar, oeuvre que j’aime particulièrement et qui ne dure pas trop longtemps –autour de trente minutes, selon les versions envisagées-. A ce jour, j’ai déjà écouté les versions Toscanini, Steinberg, Jochum, Monteux, Previn, Boult, Barbirolli, Bernstein, Sinopoli et Rattle. Au programme de ce jour : la version de Slatkin, plutôt bonne dans mon souvenir.

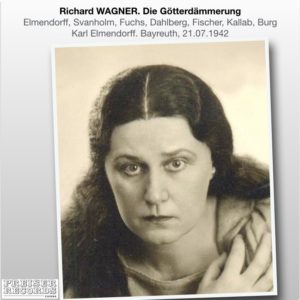

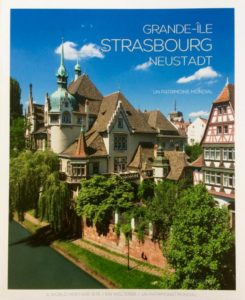

• Réponse à la devinette d’octobre : il s’agissait d’identifier une oeuvre de Carl Orff, « De temporum fine comoedia », opéra oratorio, dans la version de sa création –1973-. Personne n’ayant trouvé la bonne solution, c’est moi qui gange le droit de la réécouter –mais pas tout de suite, je l’ai fait assez récemment, pour ne pas m’y replonger trop tôt ! – et cela me laissera du temps pour découvrir/écouter d’autres choses en sus de mon défi mensuel, et de feuilleter ce très beau livre de photos –cliquer sur l’image pour la voir en plus grand– offert samedi dernier par la Ville de Strasbourg, et qui traite d’n sujet dont je vous avais un peu parlé ici –magnifiques clichés de l’intérieur du palais universitaire impérial, notamment, qui me rappellent de jolis souvenirs…-.

• Réponse à la devinette d’octobre : il s’agissait d’identifier une oeuvre de Carl Orff, « De temporum fine comoedia », opéra oratorio, dans la version de sa création –1973-. Personne n’ayant trouvé la bonne solution, c’est moi qui gange le droit de la réécouter –mais pas tout de suite, je l’ai fait assez récemment, pour ne pas m’y replonger trop tôt ! – et cela me laissera du temps pour découvrir/écouter d’autres choses en sus de mon défi mensuel, et de feuilleter ce très beau livre de photos –cliquer sur l’image pour la voir en plus grand– offert samedi dernier par la Ville de Strasbourg, et qui traite d’n sujet dont je vous avais un peu parlé ici –magnifiques clichés de l’intérieur du palais universitaire impérial, notamment, qui me rappellent de jolis souvenirs…-.