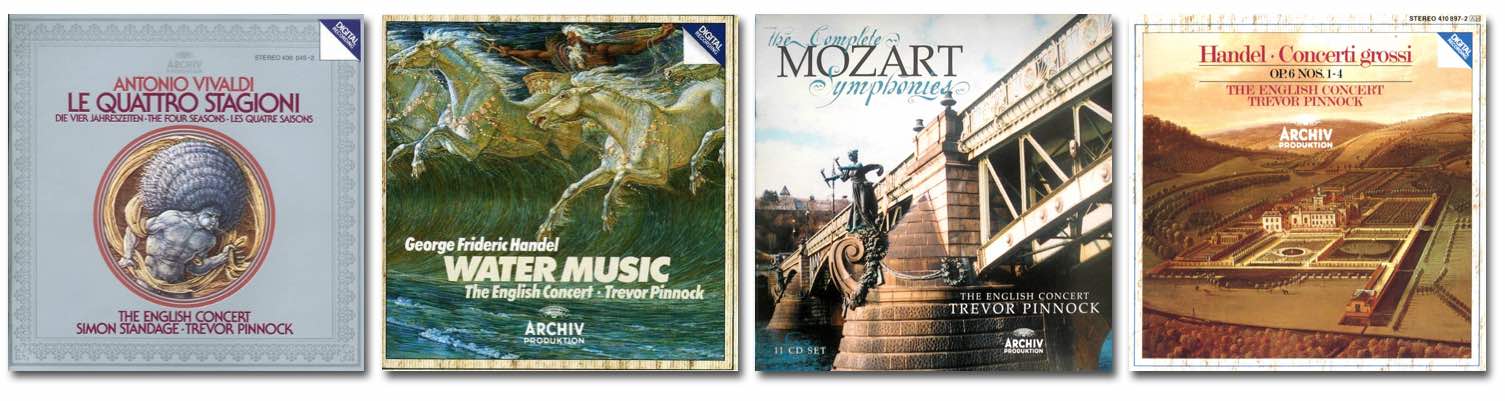

The English Concert playlist

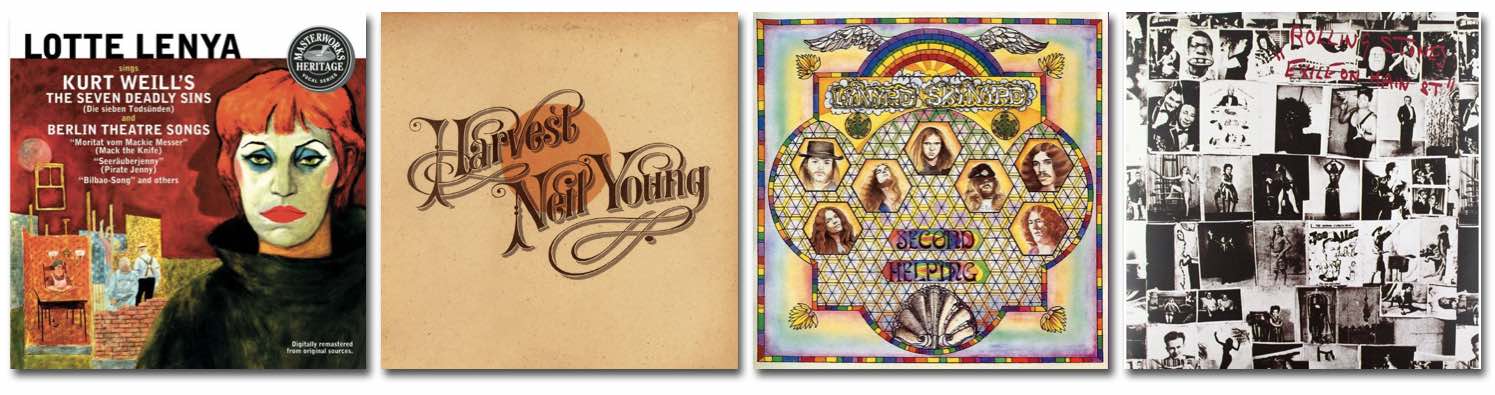

C’est une très agréable playlist qui berce matinalement mes oreilles depuis deux jours, à volume modéré pour ne pas réveiller le voisinage ! –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

Avec l’orchestre qu’il créa au milieu des années 70, Trevor Pinnock, claveciniste, organiste et chef d’orchestre, enregistra au courant des années 80 et 90 quelques merveilleux disques selon une approche HIP aimable et enthousiaste, particulièrement efficace dans la musique de Georg Frideric Handel, où il reste pour moi une belle référence. Ses « Quatre saisons » de Vivaldi ont marqué leur époque et demeurent encore parfaitement d’actualité, et son intégrale des symphonies de Mozart –difficilement disponible actuellement– est exhaustive et remarquable.

Des versions généralement très belles orchestralement –beaux timbres, beaux équilibres entre les pupitres, excellent pupitre de cordes-, fondées sur une approche historiquement éclairée mais sans outrance, un enthousiasme incontournable, et toujours très bien enregistrées.

Depuis la publication de ces disques, certains sont parfois allés encore plus loin dans ce répertoire, mais peut-être jamais avec cette suavité dynamique, et je reste très attaché à ces albums.