Playlist « L’autre K : austère et sévère ».

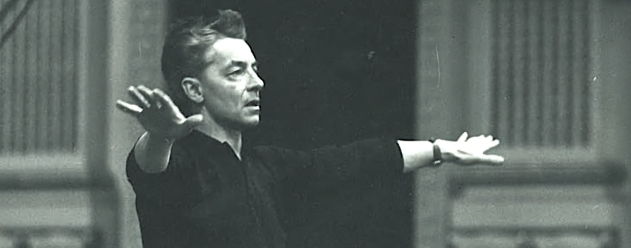

Karajan, Kleiber –père et fils–, Krauss… mais aussi Otto Klemperer, ce géant –physiquement– austère, qui est la star de cette playlist contrastée et propre aux controverses : il s’agit d’un chef dont les enregistrements, en France, font parler les mélomanes depuis leur parution, que ce soit pour les vilipender ou pour les glorifier !

Né en 1885, Otto Klemperer, élève de Gustav Mahler, entama sa carrière en tant que chef d’opéra –Hambourg, Strasbourg puis le Kroll Opera de Berlin– sous le signe de la « Neue Sachlchgkeit » –Nouvelle Objectivité, courant artistique éphémère né après la première guerre mondiale– et contribua à la découverte des opéras de Stravinsky, Hndemith ou encore Krenek. Très tôt parti en exil à l’arrivée au pouvoir des nazis, il débarqua à Los Angeles pour prendre les rênes de l’orchestre de la ville –un orchestre alors de second rang, aux finances aléatoires-.

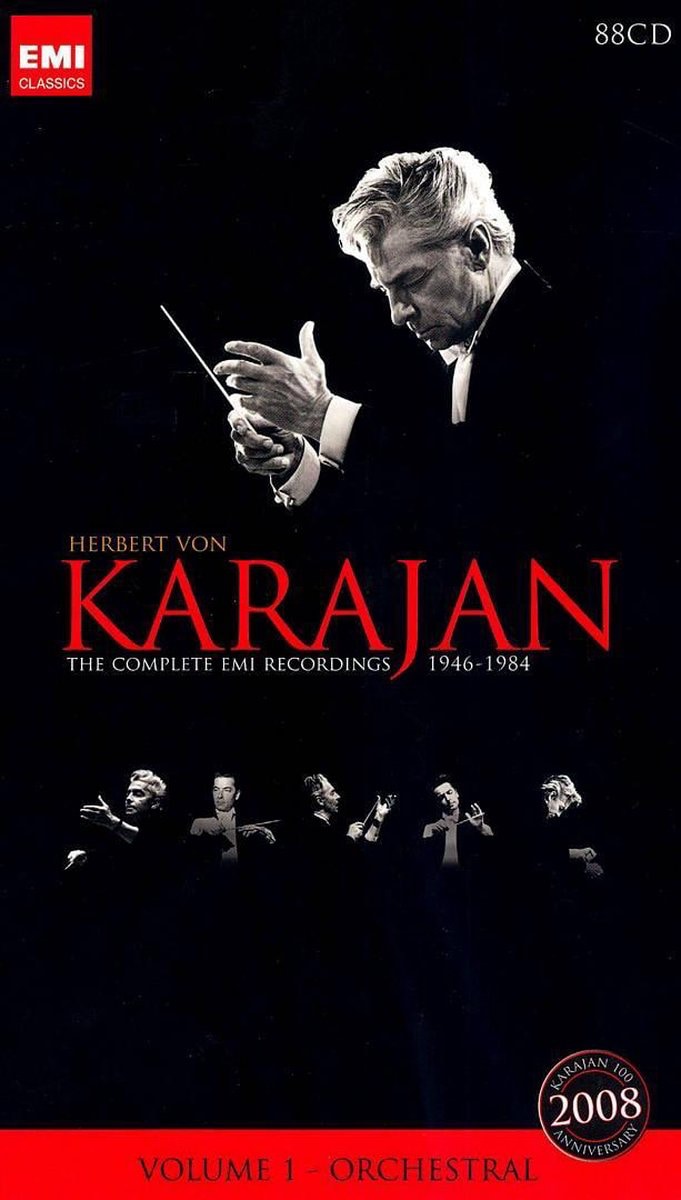

Atteint d’une tumeur au cerveau en 1939, l’opération qu’il subit le laisse à demi-paralysé du côté droit et détériore sévèrement un tempérament qui n’était déjà pas très facile : bougon, autoritaire et quelque peu caractériel –on dirait aujourd’hui « bi-polaire »-.. Après la guerre et une longue convalescence, il rentra en Europe, où commença sa « seconde carrière », souvent décrit comme son « été indien » : après un bref passage par l’opéra de Budapest, Otto Klemperer s’installa à Londres où Walter Legge, le célèbre producteur, envisageait qu’il prenne la succession de Karajan à la tête du Philharmonia, très largement considéré comme la « Rolls Royce des orchestres britanniques » de l’époque et l’un des tout meilleurs d’Europe.

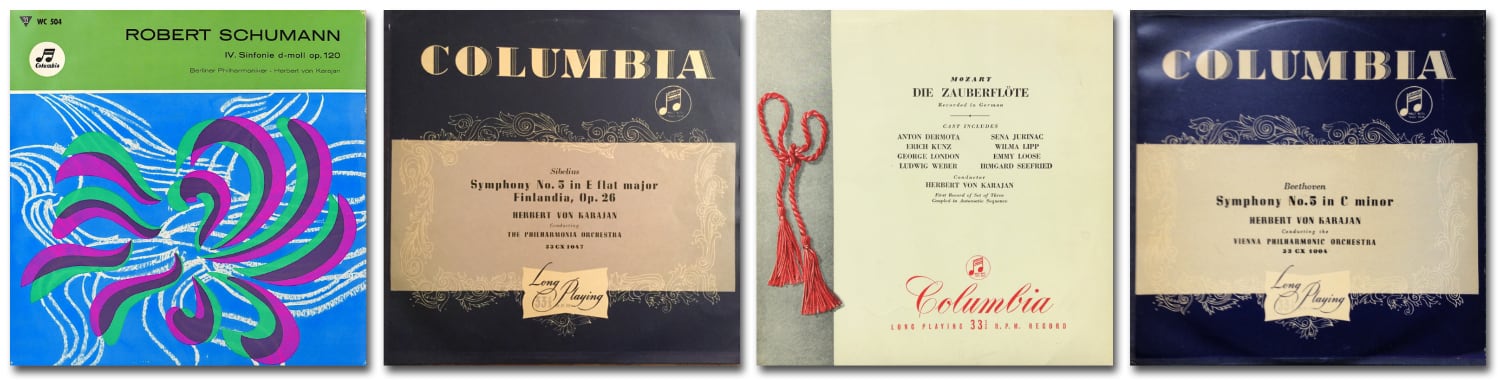

Ainsi, à partir de 1954 et jusqu’à sa mort en 1973, il enregistra avec cet orchestre une très grande partie du « grand » répertoire classique pour le label EMI. : Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Bruckner, Mahler… En Angleterre, il était réputé pour être « l’interprète le plus autorisé du répertoire central austro-allemand depuis le décès de Toscanini et de Furtwängler ». Ailleurs, ses enregistrements furent d’abord plus controversés, du fait, notamment, de tempi de plus en plus ralentis au fur et à mesure de son avancée en âge, mais ils sont actuellement considérés comme des piliers du catalogue depuis au moins une trentaine d’années, au gré de rééditions très bien remastérisées.

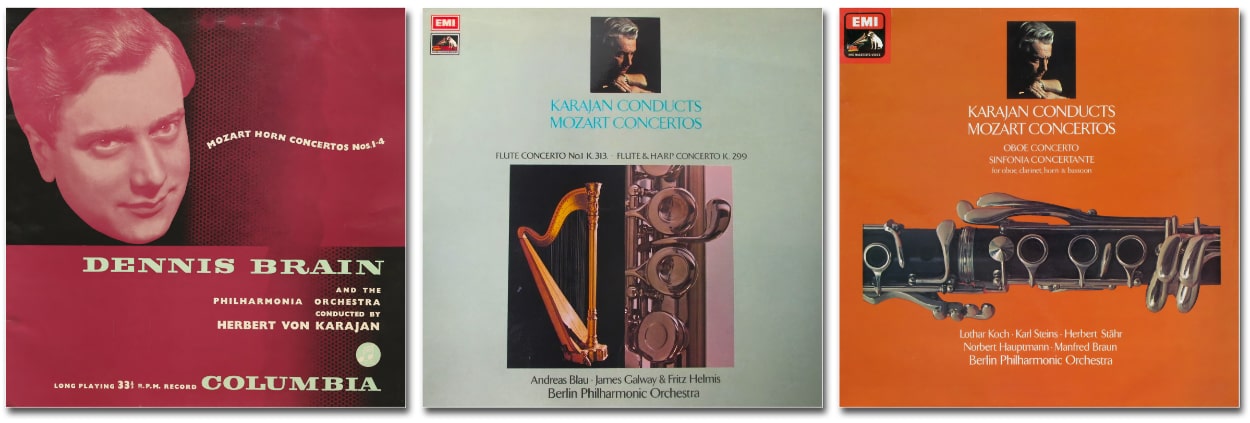

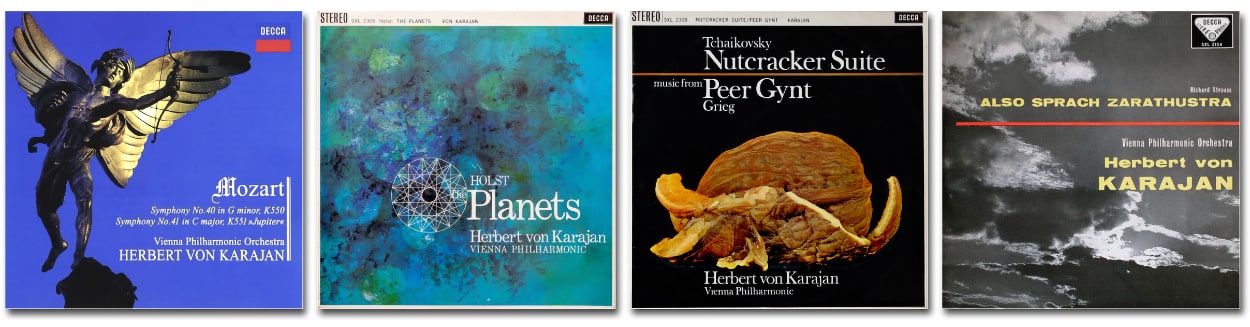

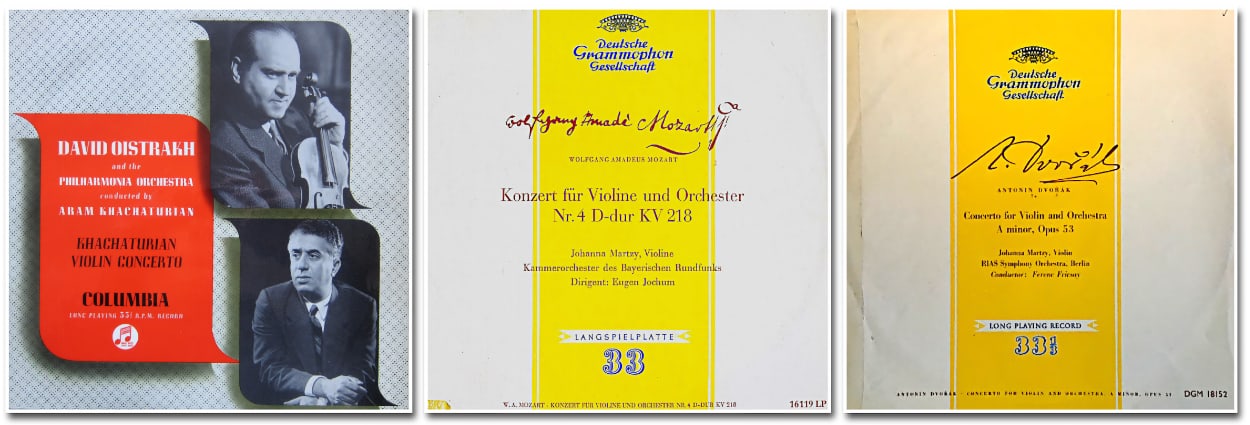

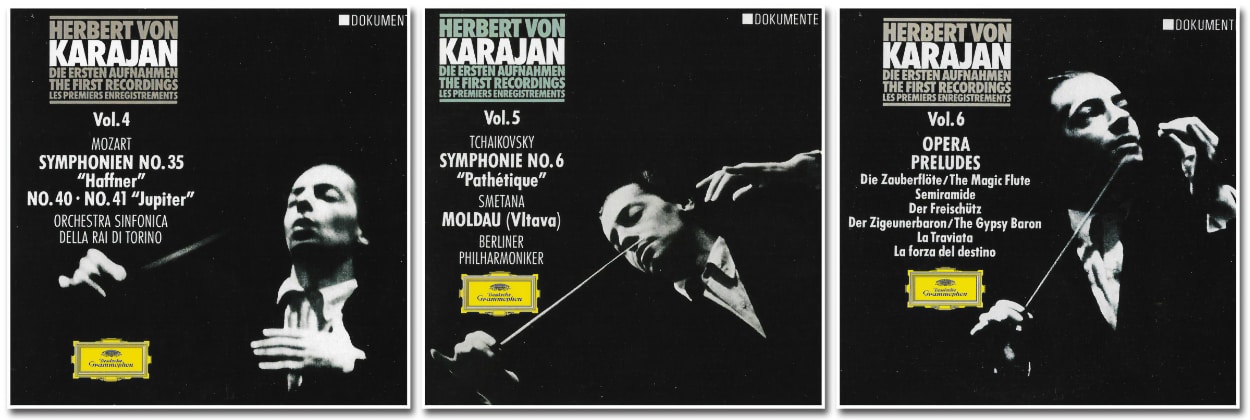

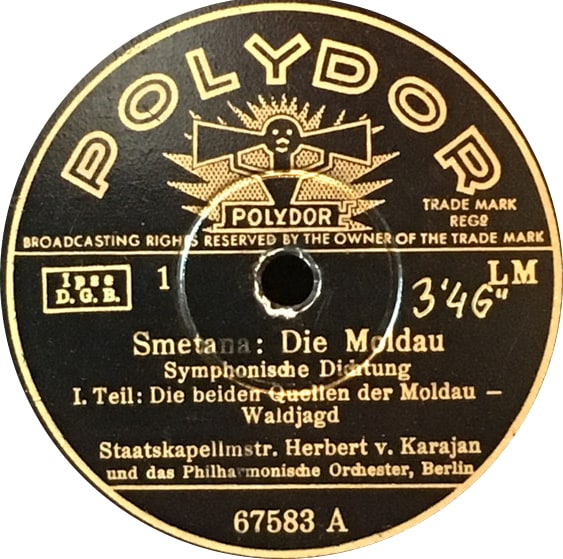

La playlist de ce jour comporte trois enregistrements issus de cet été indien. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

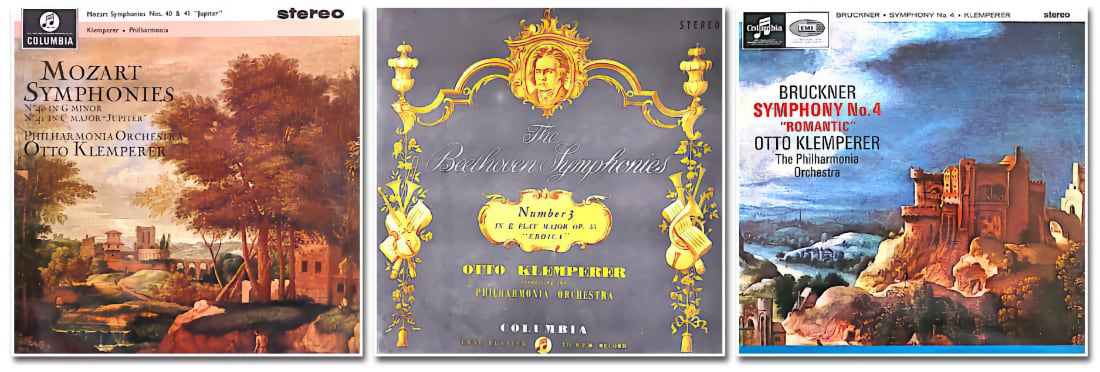

• Wolfgang Amadeus Mozart – Symphonie n°40, KV 550

Philharmonia Orchestra, Otto Klemperer – 1962 ****

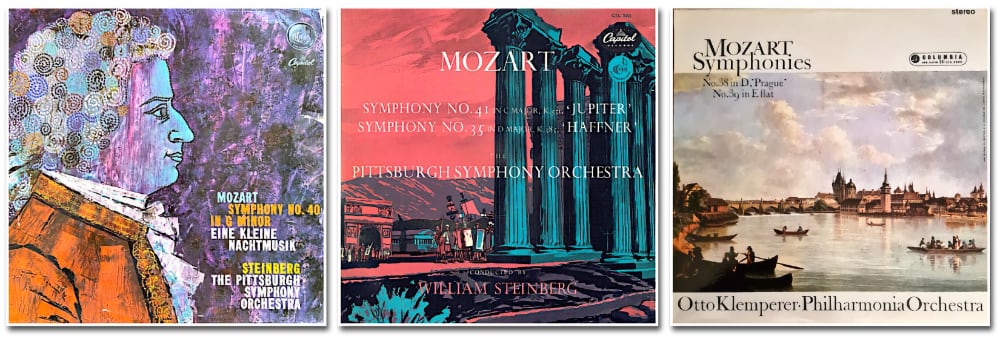

Otto Klemperer enregistra un assez large corpus d’oeuvres symphoniques de Mozart, ainsi que certains de ses opéras –sa « Flûte enchantée », notamment, sans dialogues, reste dans la mémoire de nombreux discophiles pour sa vision hiératique mais, à mon avis, complètement étrangère à l’esprit du Singspiel-. Très éloigné du style « galant » que l’on prête souvent au compositeur, le Mozart de Klemperer est totalement atypique, puissamment architecturé, chaque pupitre étant soigneusement détouré. Les tempi sont lents sans être lentissimes et sans lourdeur, l’ensemble peut sembler sévère, mais, dans une approche « traditionnelle » –cad. non HIP-, c’est ainsi que j’apprécie Mozart –beaucoup plus, par exemple, que l’intégrale enregistrée à Berlin par Herr Professor Doktor Karl(i) « sac de patates » Böhm, longtemps regardée comme « référence » et qui a plus mal vieilli, en définitive-.

• Ludwig van Beethoven – Symphonie n°3 « Eroica », op.55

Philharmonia Orchestra, Otto Klemperer – 1959 *****

Issue d’une intégrale des symphonies de Beethoven, enregistrée au tournant des années 60 et qui fut longtemps considérée –et le reste encore chez certains critiques musicaux– comme l’une des deux ou trois références de ce corpus, la troisième symphonie s’avère très réussie et c’est, à mes oreilles, la meilleure pièce au sein d’une intégrale qui est, pour moi, assez largement sujette à controverse, du fait de tempi extrêmement lents qui font perdre beaucoup de vitalité à cette musique, dont c’est pourtant une composante essentielle –la cinquième ou la septième, par exemple, sont non seulement hyper-lente, mais certains équilibres orchestraux s’avèrent parfois bizarres, cf. vidéo-. Dennis Brain, le fabuleux corniste du Philharmonia Orchestra, révéla dans une interview qu’à partir des années 60, « Klemperer was no more a rythm guy ».

• Anton Bruckner – Symphonie n°4 « Romantique », WAB 104

Philharmonia Orchestra, Otto Klemperer – 1963 ***

Dès le tout début de sa carrière de chef d’orchestre dans les années 20, Otto Klemperer dirigea des symphonies de Bruckner, mais Walter Legge ne considérait pas, en revanche, l’enregistrement des symphonies du compositeur comme une priorité, sauf la huitième symphonie, qui était déjà « chasse gardée » de Karajan pour EMI. Cette quatrième symphonie est interprétée dans sa version dite « 2B, édition Nowak » –Bruckner révisa cette symphonie plus que toute autre, ses nombreuses retouches sont recensées ici-. Contrairement à sa réputation de « chef lent », c’est loin d’être le cas dans cette symphonie. Klemperer en exalte la structure, mais , pour cette édition de la symphonie, je préfère la version beaucoup plus narrative et dynamique de William Steinberg, enregistrée à Pittsburgh pour Capitol en 1956.

Tamino accepte et reçoit une flûte enchantée pour l’aider dans sa quête. Papageno, dont le cadenas a été retiré, reçoit un carillon magique et est chargé d’accompagner avec Tamino. Tamino et Papageno partent à la recherche de Pamina, guidés par trois garçons espiègles. Ils arrivent au temple de Sarastro, où ils apprennent que Sarastro n’est pas un tyran mais un sage prêtre. Tamino est impressionné par la sagesse et la bonté de Sarastro et décide de rejoindre son ordre. Pamina, quant à elle, est gardée par Monostatos, un serviteur de Sarastro, mais elle est sauvée par Papageno.

Tamino accepte et reçoit une flûte enchantée pour l’aider dans sa quête. Papageno, dont le cadenas a été retiré, reçoit un carillon magique et est chargé d’accompagner avec Tamino. Tamino et Papageno partent à la recherche de Pamina, guidés par trois garçons espiègles. Ils arrivent au temple de Sarastro, où ils apprennent que Sarastro n’est pas un tyran mais un sage prêtre. Tamino est impressionné par la sagesse et la bonté de Sarastro et décide de rejoindre son ordre. Pamina, quant à elle, est gardée par Monostatos, un serviteur de Sarastro, mais elle est sauvée par Papageno.

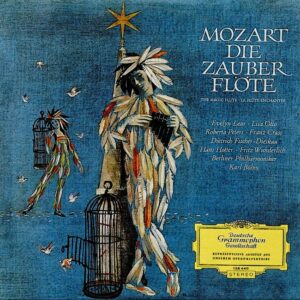

La version écoutée aujourd’hui est une bonne version « traditionnelle », enregistrée avec grand soin en 1964, très bien dirigée par « herr Professor Doktor » Karl Böhm –il appréciait particulièrement qu’on l’appelle par son titre de docteur en droit…– et bien chantée –avec la majorité des interprètes-vedettes de l’époque en Allemagne, même si personnellement, je trouve le Papageno de Dietrich Fischer-Dieskau bien univoque et manquant singulièrement d’humour…-. Les dialogues sont dits par des acteurs, comme c’était souvent le cas, au disque, à l’époque en Allemagne : c’est une drôle d’habitude qui heureusement n’a pas perduré ! Elle est communément considérée comme l’une des « versions de référence » de l’oeuvre et a souvent été rééditée dans différents formats, y compris récemment en Blu-ray audio.

La version écoutée aujourd’hui est une bonne version « traditionnelle », enregistrée avec grand soin en 1964, très bien dirigée par « herr Professor Doktor » Karl Böhm –il appréciait particulièrement qu’on l’appelle par son titre de docteur en droit…– et bien chantée –avec la majorité des interprètes-vedettes de l’époque en Allemagne, même si personnellement, je trouve le Papageno de Dietrich Fischer-Dieskau bien univoque et manquant singulièrement d’humour…-. Les dialogues sont dits par des acteurs, comme c’était souvent le cas, au disque, à l’époque en Allemagne : c’est une drôle d’habitude qui heureusement n’a pas perduré ! Elle est communément considérée comme l’une des « versions de référence » de l’oeuvre et a souvent été rééditée dans différents formats, y compris récemment en Blu-ray audio.