Playlist «Mes nuits sans dormir – La mer», et une devinette

Si ça continue, faudra qu’ça cesse… N’en pouvant plus de ne pas dormir, une nouvelle fois, je me suis concocté une petite playlist dévolue au thème de la mer, tout en essayant de ne pas y inclure « La mer » de Debussy, pièce assez souvent écoutée ces derniers temps, et y compris dans sa transcription pour pianos. Cependant, le notaire de Debussy fait partie de cette playlist, et c’est avec lui que prend place notre devinette du jour :

Si ça continue, faudra qu’ça cesse… N’en pouvant plus de ne pas dormir, une nouvelle fois, je me suis concocté une petite playlist dévolue au thème de la mer, tout en essayant de ne pas y inclure « La mer » de Debussy, pièce assez souvent écoutée ces derniers temps, et y compris dans sa transcription pour pianos. Cependant, le notaire de Debussy fait partie de cette playlist, et c’est avec lui que prend place notre devinette du jour :

« Sa musique est une musique de notaire » : c’est ainsi que Debussy méprisait l’un des trois compositeurs de cette playlist. A votre avis, de qui parlait-il ?

« Sa musique est une musique de notaire » : c’est ainsi que Debussy méprisait l’un des trois compositeurs de cette playlist. A votre avis, de qui parlait-il ?

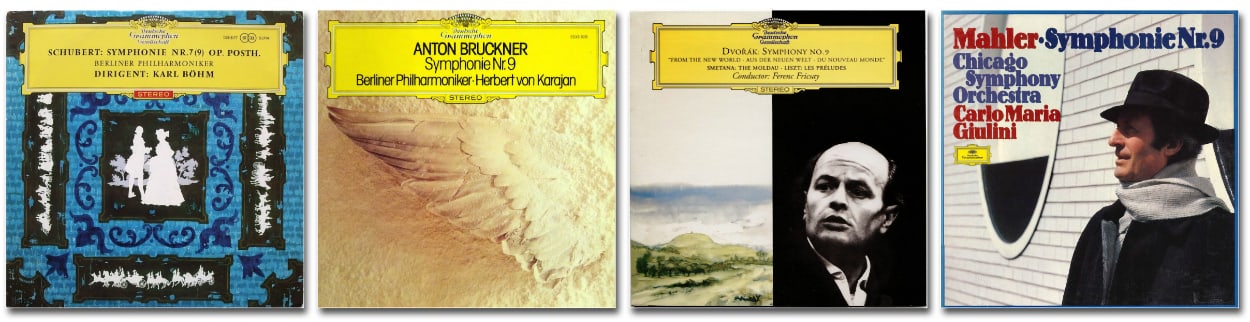

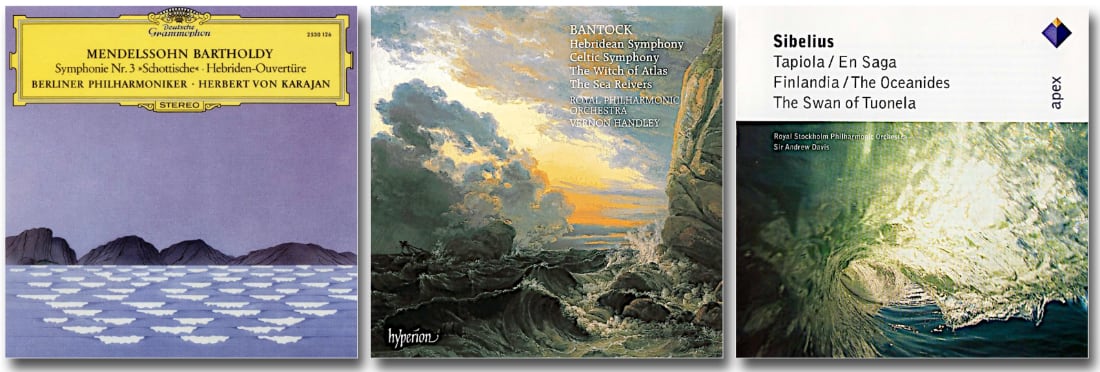

Nonobstant ces considérations, la playlist de cette nuit est donc composée de marines de la plus belle eau. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

• Felix Mendelssohn – Les Hébrides, ou la Grotte de Fingal. ***** Une superbe composition – en forme d’ouverture pour orchestre-, écrite en 1830 lors du voyage de Mendelssohn en Écosse. Excellente analyse de l’oeuvre avec quelques exemples musicaux à lire et écouter ici.

• Jean Sibelius – Les Océanides. **** Un court poème symphonique, qui n’est pas l’oeuvre la plus connue de Sibelius, contemporain de sa célèbre 5ème symphonie –1914-. Lors de sa création la pièce, qui évoque les nymphes méditerranéennes de la mythologie grecque, fut louée comme «la plus belle évocation de la mer en musique». Un affront pour Debussy, dont « La mer » fut créée en 1905 et reçut un accueil défavorable, pour le moins : « Le public semblait plutôt déçu : ils s’attendaient à l’océan, quelque chose de grand, quelque chose de colossal, mais ils ont été servis à la place avec de l’eau agitée dans une soucoupe » – Matthew Parris

• Granville Bantock – Symphonie des Hébrides. **** Une symphonie d’inspiration à la fois folklorique et wagnérienne composée en 1913, il fut le dédicatoire de la troisième symphonie de Sibelius dont il était un ardent défenseur en grande-Bretagne. Sur cet album, à la prise de son d’exception, la Celtic Symphony est à mon avis encore mieux réussie, mais ne concerne pas la mer.

• Granville Bantock – Symphonie des Hébrides. **** Une symphonie d’inspiration à la fois folklorique et wagnérienne composée en 1913, il fut le dédicatoire de la troisième symphonie de Sibelius dont il était un ardent défenseur en grande-Bretagne. Sur cet album, à la prise de son d’exception, la Celtic Symphony est à mon avis encore mieux réussie, mais ne concerne pas la mer.

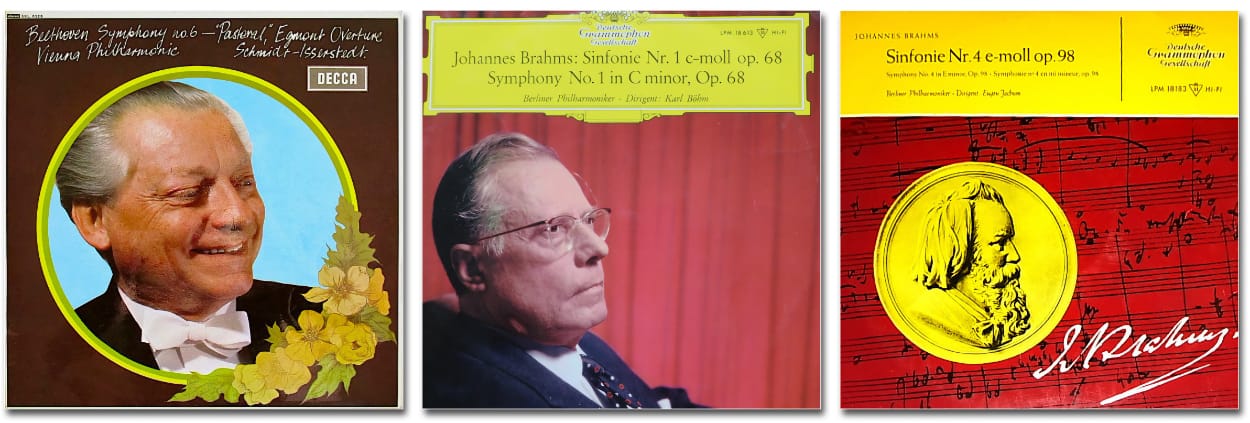

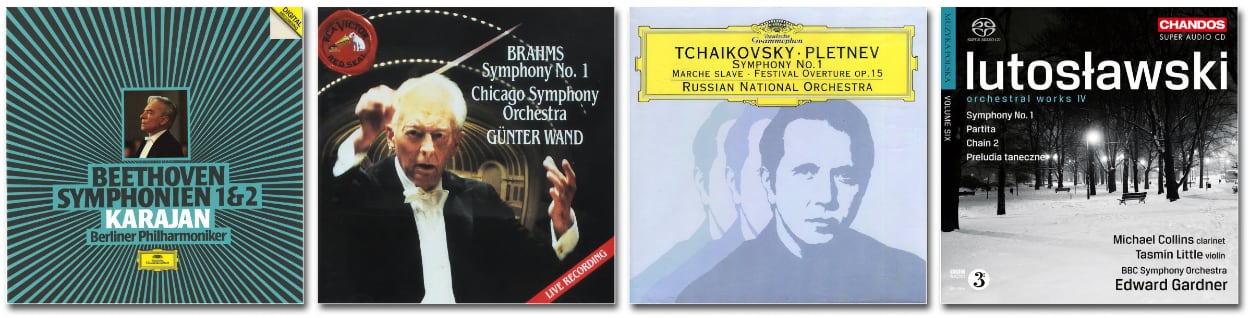

Witold Lutosławski est un compositeur polonais né en 1913 à Varsovie, où il est décédé en 1994. Cette symphonie, bien qu’elle ait été composée entre 1741 et 1947 durant l’occupation allemande puis soviétique de Varsovie, est décrite par son compositeur comme « une oeuvre joyeuse ». Elle est composée de quatre mouvements : les deux mouvements extrêmes, relativement brefs et frénétiques –cf. extrait sonore-, encadrent un long deuxième mouvement plus introspetif et presque mélancolique et un troisième mouvement curieusement énigmatique. Cette symphonie reste d’un accès relativement aisé et la version de ce jour bénéfice de conditions techniques proches de l’idéal.

Witold Lutosławski est un compositeur polonais né en 1913 à Varsovie, où il est décédé en 1994. Cette symphonie, bien qu’elle ait été composée entre 1741 et 1947 durant l’occupation allemande puis soviétique de Varsovie, est décrite par son compositeur comme « une oeuvre joyeuse ». Elle est composée de quatre mouvements : les deux mouvements extrêmes, relativement brefs et frénétiques –cf. extrait sonore-, encadrent un long deuxième mouvement plus introspetif et presque mélancolique et un troisième mouvement curieusement énigmatique. Cette symphonie reste d’un accès relativement aisé et la version de ce jour bénéfice de conditions techniques proches de l’idéal.