Playlist « The Cure – L’autre vraie trilogie »

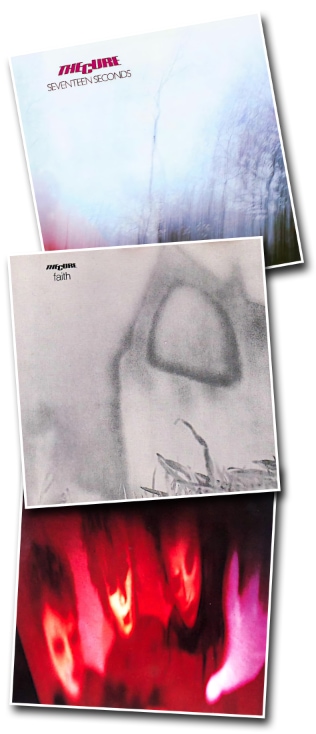

Au courant des années 80, The Cure sortirent assez rapidement trois albums qui formèrent une somme plutôt cohérente que l’on décrivit plus tard comme leur «Trilogie glacée» : «Seventeen Seconds», puis «Faith» et enfin «Pornography» –198, 1981, 1982-. Il convient d’accompagner ces trois albums du single «Charlotte Sometimes» –1981– et de l’insolite et peu connu support musical –une longue et lente mélopée, très hypnotique– du film d’animation «Carnage Visors» –1981– pour compléter cette première trilogie, qui évolue peu à peu du minimalisme introverti vers l’album le plus sombre, d’une noirceur absolue et d’un caractère dépressif total, de toute la discographie pop-rock des années 80 –et au-delà-. Cette «Trilogie glacée» –cliquer sur l’image de droite pour la voir en plus grand– a très largement contribué à installer The Cure comme l’un des groupes emblématiques du mouvement «gothique», ce que récuse pourtant Robert Smith.

Au courant des années 80, The Cure sortirent assez rapidement trois albums qui formèrent une somme plutôt cohérente que l’on décrivit plus tard comme leur «Trilogie glacée» : «Seventeen Seconds», puis «Faith» et enfin «Pornography» –198, 1981, 1982-. Il convient d’accompagner ces trois albums du single «Charlotte Sometimes» –1981– et de l’insolite et peu connu support musical –une longue et lente mélopée, très hypnotique– du film d’animation «Carnage Visors» –1981– pour compléter cette première trilogie, qui évolue peu à peu du minimalisme introverti vers l’album le plus sombre, d’une noirceur absolue et d’un caractère dépressif total, de toute la discographie pop-rock des années 80 –et au-delà-. Cette «Trilogie glacée» –cliquer sur l’image de droite pour la voir en plus grand– a très largement contribué à installer The Cure comme l’un des groupes emblématiques du mouvement «gothique», ce que récuse pourtant Robert Smith.

Puis, le groupe, à la composition déjà très fluctuante malgré son jeune âge, se sépara une première fois et Robert Smith, parallèlement à une carrière de guitariste avec The Banshees ou l’éphémère et psychédélique groupe The Glove, sortit avec The Cure dans une formation fortement renouvelée deux albums très pop et beaucoup plus légers «The Top», puis «The Head On The Door».

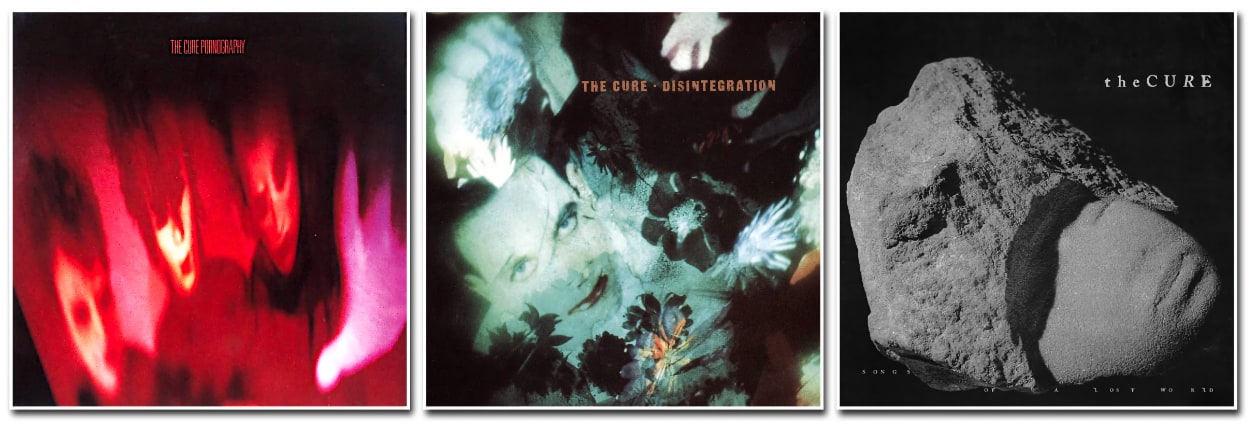

Quelques albums plus tard, et nous arrivons en 1989, avec la sortie de «Disintegration», album aussi mélancolique que «Pornography» était sombre. Pour beaucoup de fans, il s’agit de leur album préféré, qui marque un certain retour aux sources des inspirations premières de Robert Smith. Cet excellent disque est le deuxième volet d’une nouvelle trilogie, entamée par «Poronography» et qui, dans l’esprit de «Fat Bob», devait s’achever avec «Bloodflowers», paru en 2000, dans une formation encore passablement renouvelée. C’est ainsi qu’il est présenté par le leader du groupe, notamment à l’occasion des deux concerts-fleuve enregistrés à Berlin en 2002.

« Les albums Pornography, Disintegration et Bloodflowers sont inexorablement liés pour bien des raisons, et la réalisation du programme Trilogy fait la lumière sur mon expérience de The Cure. » – Robert Smith (2002)

Pourtant, « Bloodflower », s’il n’est pas indigne dans la discographie très inégale du groupe depuis le milieu des années 90 où il s’inscrit dans une veine plutôt douce et mélancolique, ne me semble pas à la hauteur de cette seconde trilogie, et seuls deux titres de cet album en seraient dignes à mes oreilles : le somptueux « Watching Me Fall », et, dans une moindre mesure, le mélancolique « Bloodflowers ».

En réalité, le troisième volet de cette trilogie est, pour moi -et pour bien d’autres…- le tout dernier opus paru : « Songs Of A Lost World » –2024-. Dans une formation à nouveau modifiée, The Cure propose un album acclamé par la critique et le public -c’est un beau succès commercial, n°1 en Angleterre, en France, en Suède et en Allemagne notamment-, qui y voit un retour aux sources les plus sombres et introverties du groupe.

Remarques complémentaires…

• Les trois albums de cette seconde trilogie sont ceux que j’ai le plus joué à la basse : certains titres sont d’une simplicité hyper-efficace et tombent remarquablement sous les doigts.

• « Pornography » fait partie de ma liste des sept albums Pop-Rock à emmener sur mon île déserte. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

• Pornography – 1982 *****

Robert Smith, Simon Gallup, Lol Tolhurst

• Disintegration – 1989 *****

Robert Smith, Simon Gallup, Porl Thompson, Roger O’Donnell, Boris Williams, Lol Tolhurst

• Songs Of A Lost World – 2024 *****

Robert Smith, Simon Gallup, Jason Cooper, Roger O’Donnell, Reeves Gabrels