Playlist « Derniers feux romantiques russes »

Les prémices de la fin de l’ère tsariste, en Russie, et l’atmosphère révolutionnaire qui s’y développa à partir de 1905, n’a pas empêché les musiciens de l’époque d’y demeurer d’ardents romantiques attardés, profondément marqués par la génération précédente –Tchaïkovsky et Rimsky-Korsakov notamment-. C’est ce que l’on peut entendre dans les trois symphonies de la playlist de ce jour, où brillent les derniers feux d’un romantisme déjà partout éteint Europe occidentale. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

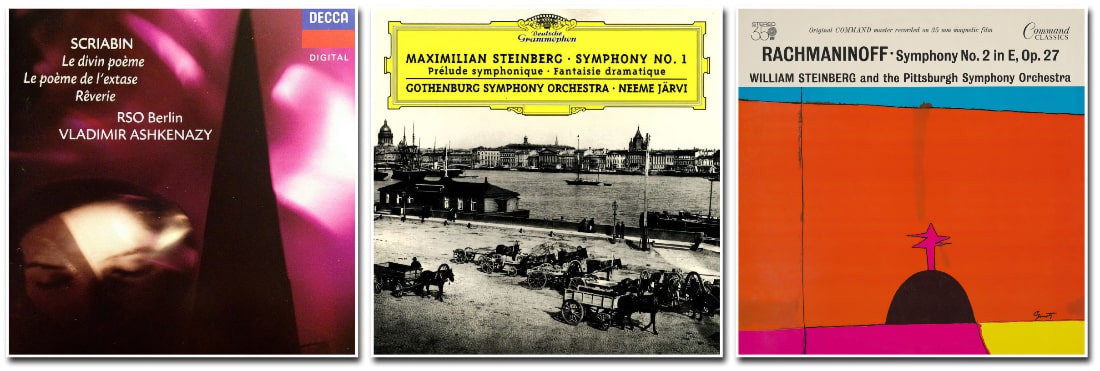

• Alexandre Scriabine – Symphonie n°3 « Le divin poème » – 1903/04

• Alexandre Scriabine – Symphonie n°3 « Le divin poème » – 1903/04

Orchestre radio-symphonique de Berlin, Vladimir Ashkenazy – 1990 *****

Ce disque fait partie du coffret de l’oeuvre intégrale de Scriabine présenté ici.

Scriabine, profondément mystique, fut assez peu tenté par l’appropriation d’éléments du folklore russe dans ses oeuvres, qui relèvent plus de la musique abstraite fondée sur un thème évocateur, philosophique ou spirituel : ici « Le divin poème », plus tard « Le poème de l’extase » ou « Prométhée, le poème du feu ». Cette troisième symphonie, d’inspiration quasi-wagnérienne par endroits, est composée de trois mouvements –1. Luttes 2. Voluptés 3. Jeu divin– précédés d’une courte introduction très « cuivrée » qui annonce le thème principal qui parcourt toute la symphonie.

• Maximilian Steinberg – Symphonie n°1 – 1905/06

Orch. symphonique de Gothenburg (Göteborg), Neeme Järvi – 1999 ***

Après celle de Scriabine, la 1ère symphonie de Maximilian Steinberg, élève notamment de Rimsky-Korsakov et de Glazounov, fait un peu pâle figure. Composée quand Steinberg avait à peine vingt ans, dédiée à Glazounov , elle reste fortement influencée par ses deux illustres professeurs. Constituée de quatre mouvements, cette symphonie s’avère habilement conventionnelle, agréable mais un peu trop longue à mon goût eu égard à son contenu assez pauvre en originalité.

• Serge Rachmaninov – Symphonie n°2 – 1907

Orch. symphonique de Pittsburg, William Steinberg – 1961 *****

Ce disque fait partie du superbe coffret présenté ici

La deuxième symphonie de Rachmaninov est restée très célèbre en particulier pour son très beau troisième mouvement et son célèbre solo de clarinette. D’une durée approchant l’heure, on la joue désormais intégralement mais elle a longtemps été interprétée dans des formes révisées par le compositeur pour la réduire à une quarantaine de minutes. C’est le cas dans cet enregistrement resté célèbre de William Steinberg, dont il s’agit de la seconde version avec son orchestre de Pittsburg. Il avait déjà enregistré cette symphonie une première fois, avec le même orchestre, en 1954 pour la firme Capitol Records -cf. extrait-. Deux versions qui furent unanimement louées à l’époque de leur parution, pour une symphonie qui n’étais pas, alors, aussi populaire qu’elle l’est ensuite devenue.