Décortiquons d’antiques mammouths, suite…

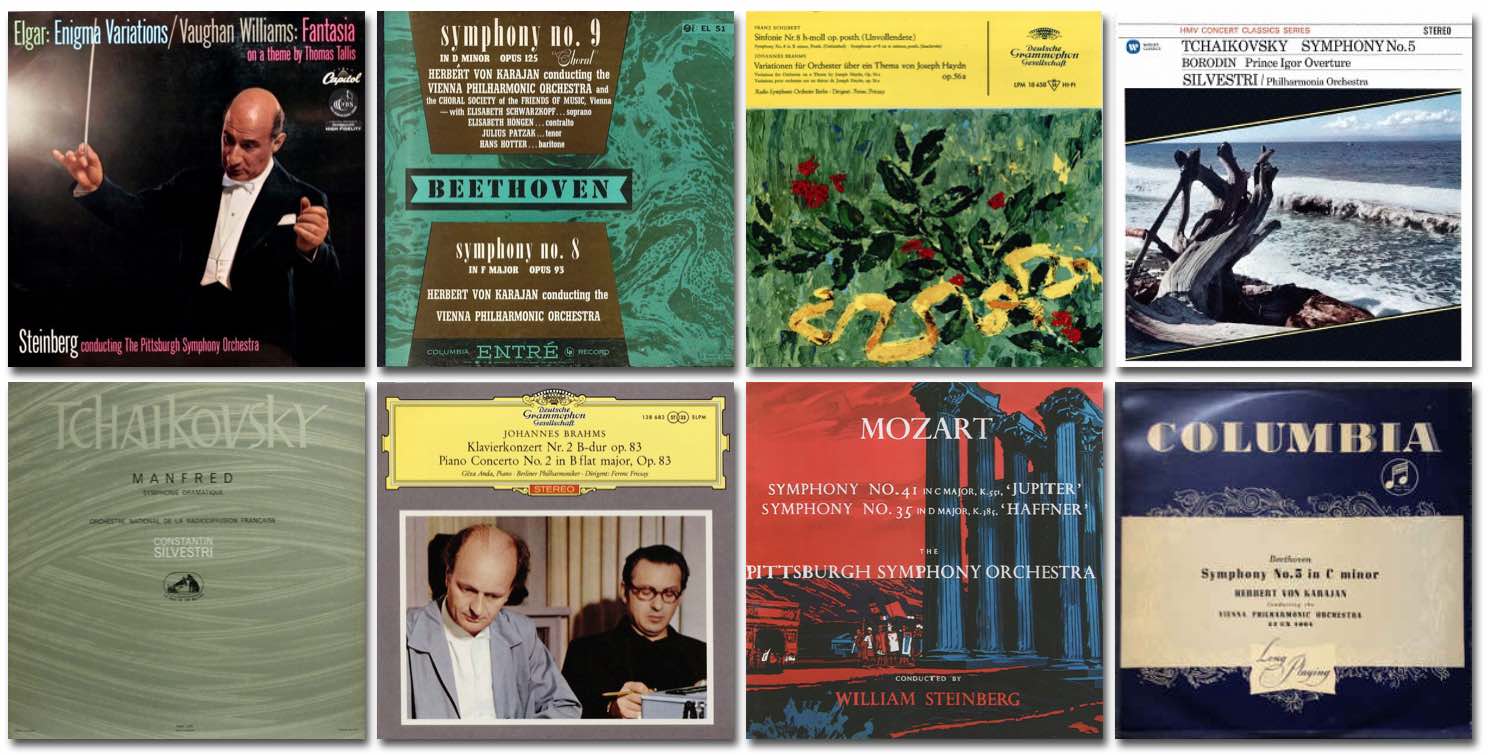

Dans les entrailles des mammouths évoqués l’autre jour, voici quelques pépites que j’y ai (re)trouvées avec un vif plaisir ! –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

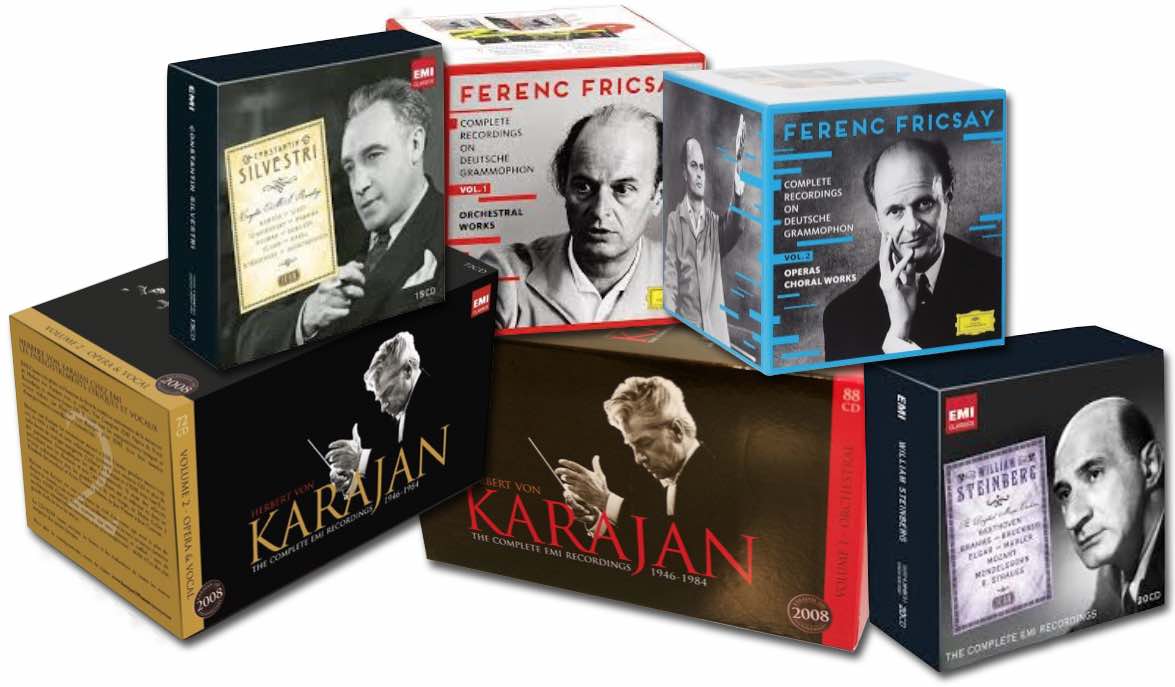

• Coffret William Steinberg : une lecture mâle et virile des dernières symphonies de Mozart, vive et acérée, vraiment loin de l’image compassée que l’on a pu avoir de ce compositeur pendant assez longtemps. Vraiment, l’une des toutes meilleures versions de ces oeuvres à mes oreilles –oeuvres que je n’apprécie pas particulièrement, il faut le rappeler…-. Une belle interprétation des Variations Enigma d’Elgar, sans trop d’effusions post-romantiques, mais très maîtrisée et dynamique : j’aime beaucoup cette oeuvre, et en voici une fort belle version !

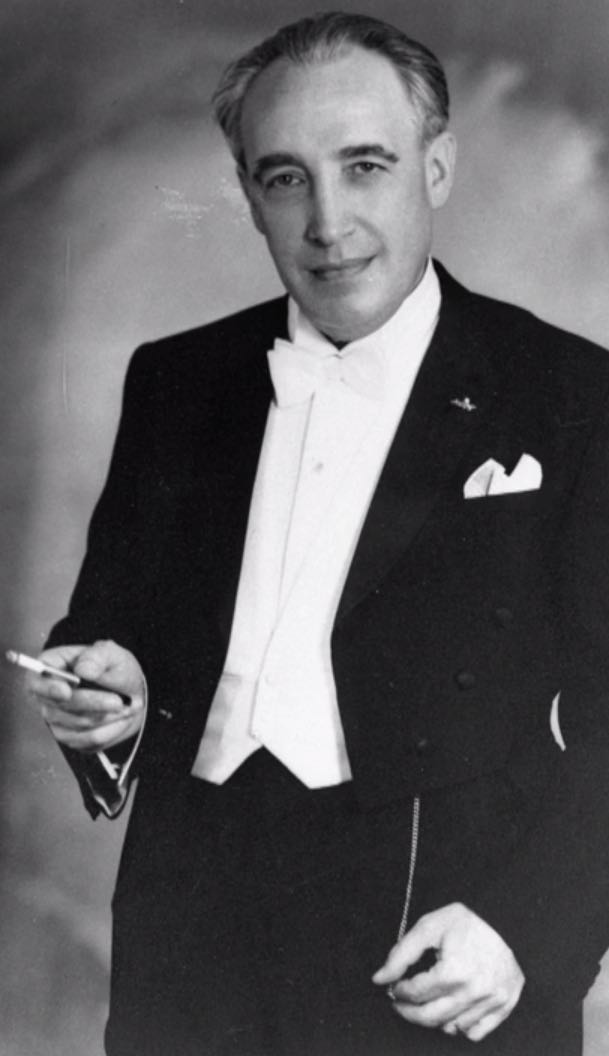

• Coffret Constantin Silvestri : deux albums consacrés à Tchaikovsky sont assez formidables, le chef –cf.imagette de droite-, un peu oublié de nos jours se révèle assez bouillonnant et dynamite ces oeuvres de belle manière –et son enregistrement de « Manfred » était l’un des seuls disponibles sur le marché à l’époque de sa sortie-. A contrario, un troisième album –non présenté ici– consacré à la quatrième symphonie du compositeur est beaucoup plus contestable !

• Coffret Constantin Silvestri : deux albums consacrés à Tchaikovsky sont assez formidables, le chef –cf.imagette de droite-, un peu oublié de nos jours se révèle assez bouillonnant et dynamite ces oeuvres de belle manière –et son enregistrement de « Manfred » était l’un des seuls disponibles sur le marché à l’époque de sa sortie-. A contrario, un troisième album –non présenté ici– consacré à la quatrième symphonie du compositeur est beaucoup plus contestable !

• Coffret Ferenc Fricsay : de belles versions qui étaient un peu sorties de ma mémoires pour ces ces oeuvres du grand répertoire –il faut dire qu’il en existe beaucoup d’autres tout aussi belles et valides…-, et en particulier du deuxième concerto pour piano de Brahms avec Geza Anda, qui semble avoir été le pianiste de prédilection du chef hongrois, et qui est un peu oublié de nos jours, alors qu’il enregistra beaucoup, et avec les plus grands chefs, tout au long des années 60.

• Coffret Karajan : les premiers enregistrements qu’il consacra à ces deux symphonies de Beethoven, en 1947 et 1948. La neuvième est ma version préférée de l’entière discographie de cette symphonie, malgré un son un peu ingrat. Le troisième mouvement, en particulier, est d’une grâce touchante et le quatuor vocal est de tout premier plan ! Quant à la cinquième, elle est déjà vive –surtout eu égard aux standards de l’époque– et très dynamique, et le chef magnifie les sonorités d’un orchestre en assez piteux état au sortir de la seconde guerre mondiale.

De remarquables documents, chacun à sa manière, et tout-à-fait édifiants pour comprendre l’évolution de l’interprétation du grand répertoire symphonique d’hier à aujourd’hui !