Playlist « Mozart autrement »

Précisons-le tout de suite : d’une part, Mozart, les lecteurs réguliers de ce blog le savent, n’est pas ma tasse de thé favorite; d’autre part, on joue très régulièrement Mozart ainsi, de nos jours, à savoir dans cette optique « HIP », voire même plus radicalement encore. Mais, eu égard à mes standards d’écoute de ces oeuvres et de mes goûts habituels en la matière –Comment ? Certains ont dit « datés ! » ?-, c’est pour moi une playlist « Mozart autrement ». –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

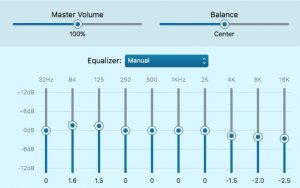

D’ailleurs, j’aurais dû l’entamer légèrement plus tard que très tôt ce matin, parce qu’une écoute un peu en sourdine ne rend pas totalement justice à ces très beaux et intéressants disques, fort bien captés de surcroît.

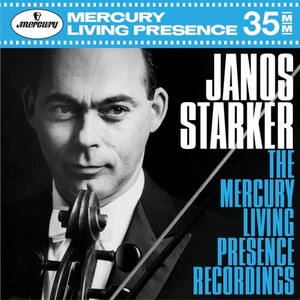

Les concerti pour piano sont très réussis dans leur optique, avec un pianiste jouant sur un piano ayant appartenu au compositeur, au volume sonore très ténu et parfois légèrement recouvert par l’orchestre, qui n’est pourtant pas exagérément fourni. C’est très beau, même si loin de mon idéal en la matière –pour les 20èmes et 23èmes concerti, j’ai une vraie affection pour les disques anciens d’Annie Fischer, c’est vous dire…-.

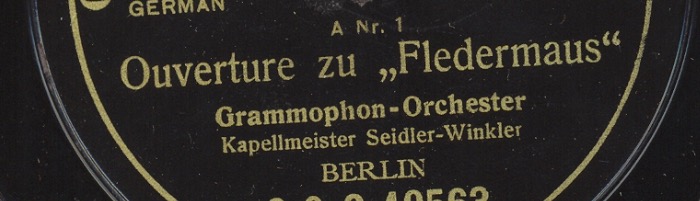

Les opéras, s’ils ne présentent pas de grandes stars vocales –mais ces voix relativement légères s’expriment très joliment dans ce contexte-, sont également très intéressants à écouter, avec une vraie gravité qui pèse un rien et un orchestre magnifique, vif, acéré mais très chantant. Rythmiquement, c’est absolument remarquable et conduit de main de maître –Le nozze di Figaro en profitent d’ailleurs grandement : cliquer sur l’extrait pour vous en faire une idée, puis essayez de comparer avec le même air que je vous proposais il y a quelques temps, dans une optique très différente– !