Playlist « Romantique, russe et contrastée »

La playlist du jour est consacrée à Piotr Tchaïkovsky, très célèbre compositeur russe, très romantique et très populaire et apprécié d’un large public, notamment pour ses ballet d’accès très facile. Elle se compose, de manière contrastée, d’une oeuvre hyper-connue et de trois oeuvres beaucoup plus rares. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

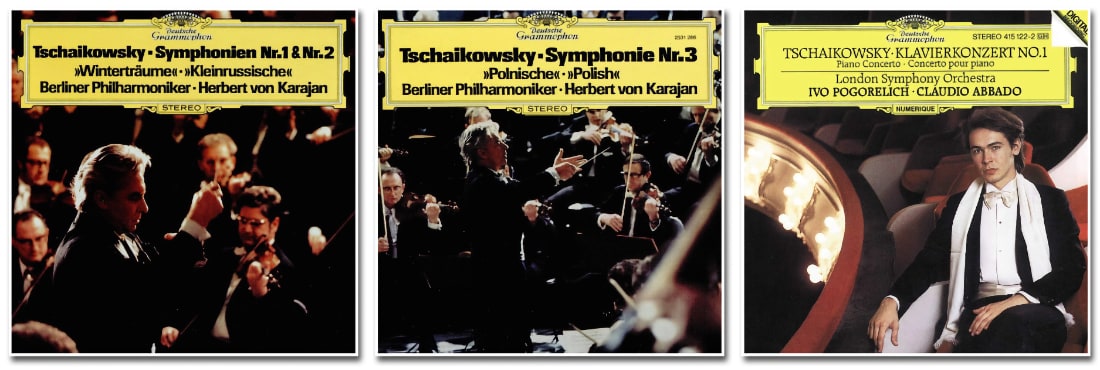

• Symphonies n°1 «Rêves d’hiver»

• Symphonie n°2 «Petite Russie»

• Symphonie n°3 «Polonaise»

Orchestre philharmonique de Berlin, Herbert Von Karajan – 1979 ***

Des six symphonies de Tchaïkovsky –orthographié « à l’allemande » sur les pochettes des disques de la playlist du jour-, seules les trois dernières sont très populaires et assez massivement enregistrées. Les trois premières, a contrario, n’apparaissent souvent que dans le cadre d’intégrales et beaucoup plus rarement en albums séparés : c’est le également cas pour les deux albums consacrés à ces symphonies, enregistrées lors de la parution de l’intégrale d’Herbert Von Karajan –cliquer sur l’imagette pour la voir en plus grand– sortie en 1979 et sporadiquement apparus de manière isolée.

Des six symphonies de Tchaïkovsky –orthographié « à l’allemande » sur les pochettes des disques de la playlist du jour-, seules les trois dernières sont très populaires et assez massivement enregistrées. Les trois premières, a contrario, n’apparaissent souvent que dans le cadre d’intégrales et beaucoup plus rarement en albums séparés : c’est le également cas pour les deux albums consacrés à ces symphonies, enregistrées lors de la parution de l’intégrale d’Herbert Von Karajan –cliquer sur l’imagette pour la voir en plus grand– sortie en 1979 et sporadiquement apparus de manière isolée.

Le chef autrichien n’enregistra ces trois premières symphonies qu’une unique fois, contrairement aux trois dernières, dont il laissa d’innombrables versions tout au long de sa carrière –jusqu’à 7 versions officielles pour la symphonie n°6 « Pathétique »-. Composées entre 1866 et 1875, leur moindre popularité est justifiée par leurs moindres qualités : c’est de la «bonne musique», toujours très bien orchestrée –le compositeur savait indéniablement faire « sonner » un orchestre-, un rien prosaïque parfois –à mes oreilles au moins– et sans éclair de génie. La deuxième symphonie est celle que j’apprécie le moins. Les trois dernières symphonies sont incomparablement meilleures !

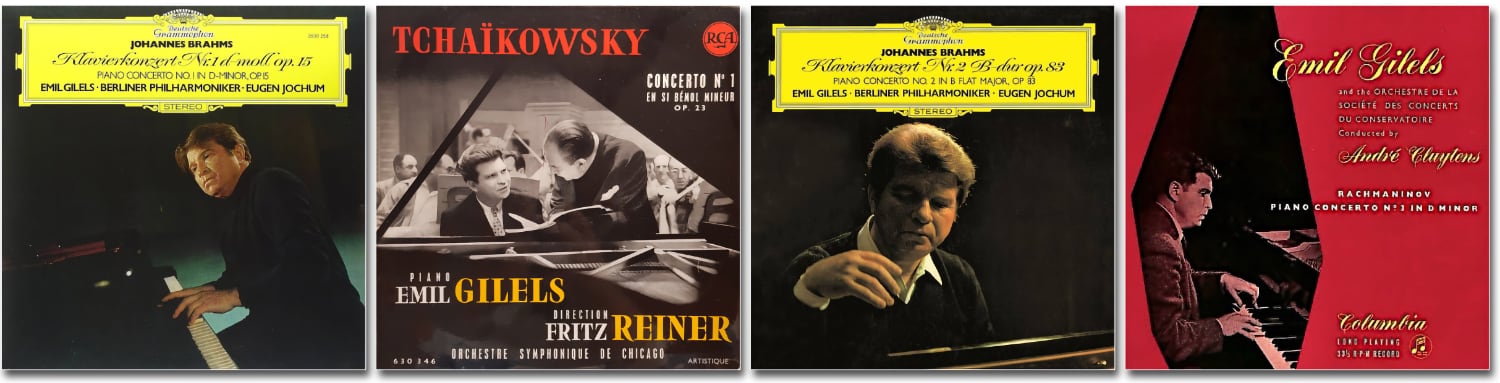

• Concerto pour piano n°1

Ivo Pogorelich ; Orch. symph. de Londres, Claudio Abbado – 1986 ****

Des trois concertos pour piano du même compositeur, seul le premier est réellement populaire et constitue un cheval de bataille du répertoire concertant pour les pianistes. Le jeune Ivo Pogorelich, très bien accompagné par Claudio Abbado, ne s’y trompa pas en l’enregistrant dès le début de sa carrière, en 1986 et en délivrant une très bonne version –sans totalement égaler les versions princeps d’Emil Gilels, voire de Martha Argerich, au moins à mes oreilles-, dans de très bonnes conditions techniques. L’oeuvre est brillante, ultra-virtuose et son introduction est archi-célèbre, y compris auprès d’un public non mélomane.

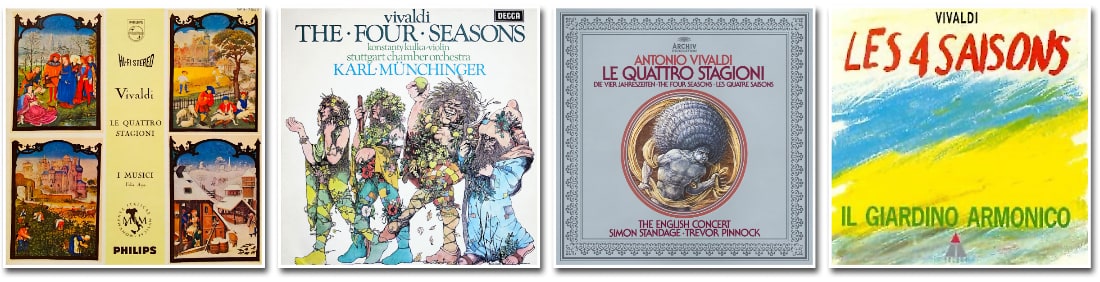

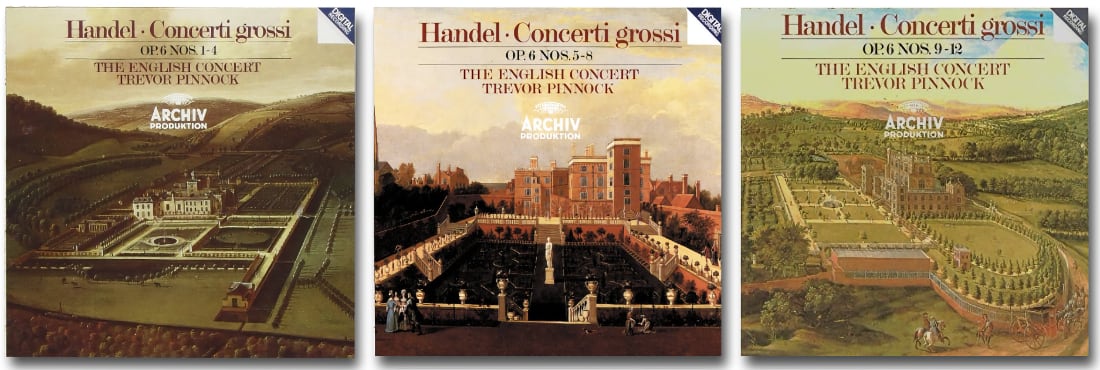

L’interprétation de Trevor Pinnock est magnifique : c’est frais et joyeux, tonique et vivifiant, sans outrance mais avec une touche d’élégance qu’on ne trouve dans aucune des autres versions que je connais –au bas mots : une dizaine…-, somptueusement enregistré -les enregistrements d’Archiv Musik du début de l’ère digitale, ici 1982, sont tous excellents et, de plus, offrent généralement de jolies pochettes – dans une ambiance très légèrement réverbérée qui apporte une belle aération sans nuire à la lisibilité des lignes, essentielle dans ces oeuvres. Ces disques restent accessibles à relativement peu de frais en occasion

L’interprétation de Trevor Pinnock est magnifique : c’est frais et joyeux, tonique et vivifiant, sans outrance mais avec une touche d’élégance qu’on ne trouve dans aucune des autres versions que je connais –au bas mots : une dizaine…-, somptueusement enregistré -les enregistrements d’Archiv Musik du début de l’ère digitale, ici 1982, sont tous excellents et, de plus, offrent généralement de jolies pochettes – dans une ambiance très légèrement réverbérée qui apporte une belle aération sans nuire à la lisibilité des lignes, essentielle dans ces oeuvres. Ces disques restent accessibles à relativement peu de frais en occasion