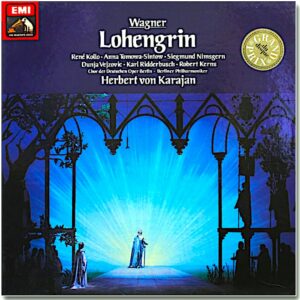

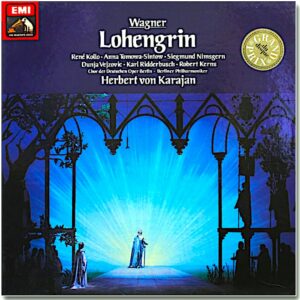

Cette séance lyrique dominicale est consacrée à un opéra que j’ai mis assez longtemps à apprécier à sa juste valeur, mais que j’écoute désormais avec un plaisir toujours renouvelé : Lohengrin, de Richard Wagner. La version écoutée aujourd’hui est celle d’Herbert Von Karajan, enregistrée entre 1975 et 1981. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

Cette séance lyrique dominicale est consacrée à un opéra que j’ai mis assez longtemps à apprécier à sa juste valeur, mais que j’écoute désormais avec un plaisir toujours renouvelé : Lohengrin, de Richard Wagner. La version écoutée aujourd’hui est celle d’Herbert Von Karajan, enregistrée entre 1975 et 1981. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand-.

L’histoire se déroule au Xe siècle à Anvers, où le roi Henri l’Oiseleur veut lever des troupes pour chasser les Hongrois de l’est de son royaume de Francie Orientale. Elsa de Brabant est accusée d’avoir fait disparaître son frère, le jeune duc Gottfried. Le comte Friedrich von Telramund et sa femme Ortrud, désireux de s’emparer du trône, accusent Elsa devant le roi Heinrich l’Oiseleur. Pour prouver son innocence, Elsa évoque un rêve où un chevalier viendrait la sauver. À l’appel du roi, un chevalier inconnu, accompagné d’un cygne, apparaît et propose de défendre Elsa à la condition qu’elle ne lui demande jamais son nom ni son origine. Il triomphe de Telramund en combat judiciaire et épouse Elsa.

Cependant, Ortrud instille le doute dans l’esprit d’Elsa, qui finit par poser la question interdite durant la nuit de noces. Contraint de révéler son identité, le chevalier se présente comme Lohengrin, fils du roi du Graal, Parsifal. Son secret dévoilé, il ne peut plus rester parmi les hommes et doit repartir. Avant de partir, il révèle que le cygne est en réalité Gottfried, transformé par la magie d’Ortrud. Lohengrin redonne son apparence au jeune duc, puis disparaît, laissant Elsa désespérée.

Wagner conçoit Lohengrin entre 1845 et 1848, une période marquée par son engagement révolutionnaire et son intérêt pour les mythes germaniques. Il s’inspire du « Parzival » de Wolfram von Eschenbach, des traditions arthuriennes et de la mythologie du Graal –notamment de la « Geste des Lorrains »– ainsi que de « Le Roman du Chevalier au Cygne« .

Wagner conçoit Lohengrin entre 1845 et 1848, une période marquée par son engagement révolutionnaire et son intérêt pour les mythes germaniques. Il s’inspire du « Parzival » de Wolfram von Eschenbach, des traditions arthuriennes et de la mythologie du Graal –notamment de la « Geste des Lorrains »– ainsi que de « Le Roman du Chevalier au Cygne« .

La légende du Chevalier au Cygne trouve ses racines dans la littérature médiévale et appartient à la famille des récits merveilleux associés aux cycles arthuriens et carolingiens. Son origine exacte reste floue, mais plusieurs versions circulent en Europe dès le XIIᵉ siècle. On retrouve des récits similaires dans des textes comme :

La légende du Chevalier au Cygne trouve ses racines dans la littérature médiévale et appartient à la famille des récits merveilleux associés aux cycles arthuriens et carolingiens. Son origine exacte reste floue, mais plusieurs versions circulent en Europe dès le XIIᵉ siècle. On retrouve des récits similaires dans des textes comme :

• le Roman du Chevalier au Cygne (XIIᵉ siècle), qui introduit le personnage sous le nom de Hélias ;

• le mythe du « Loherenc Garin », ou Garin le Lorrain, dont le nom de Lohengrin dérive directement, dans la « Geste des Lorrains » ;

• les légendes des ducs de Brabant, qui prétendaient descendre du chevalier au cygne, lui attribuant une origine noble et sacrée, à travers la figure de Godefroy de Bouillon –oui oui, celui des Croisades-, marquis d’Anvers avant de devenir avoué du Saint-Sépulcre et de fonder le royaume de Jérusalem.

Dans son livret en trois actes, Wagner fait un méli-mélo de l’ensemble de ces sources, au mépris des réalités historiques ou géographiques. Ainsi, le duché de Brabant, dont la création n’est effective qu’à compter de 1106, n’existait pas à l’époque d’Henri l’Oiseleur, il faisait partie du duché de Basse-Lotharingie, lui-même intégré au Saint-Empire Romain-Germanique. Par ailleurs, Lohengrin fait un long voyage de Montsalvat –parfois identifié par certains historiens comme étant le château de Montségur, près de la frontière espagnole– jusqu’à Anvers dans une nacelle -ou une barque- tirée par un cygne : un sacré voyage ! –Cliquer sur la carte pour la voir en plus grand : en violet, le royaume de Franconie Orientale-.

Nonobstant ces considérations très terre-à-terre, le livret mobilise de nombreux thèmes et symboles de la littérature médiévale :

• le cygne, symbole de noblesse et de pureté régulièrement associé aux récits chevaleresques où il incarne un être supérieur d’origine divine ;

• l’interdiction et la transgression : l’élément essentiel de la narration, dans Lohengrin, est le tabou de l’identité : la femme du chevalier ne doit jamais poser la question des origines de celui-ci –Lohengrin est une élu du Graal, et son identité ne peut être dévoilées sans conséquence– ;

• en corollaire, l’oeuvre pose la question du dilemme entre la confiance aveugle opposée à la soif de connaissance ;

• l’incapacité des humains à conserver un lien avec le sacré et le caractère éphémère du merveilleux.

C’est thèmes et symboles ont parfois été analysés à l’aune de lectures post-freudiennes ou « féministes » pour interroger le comportement de Lohengrin, qui paraît suspect : c’est, à mon avis, oublier que dans la littérature médiévale, amour et loyauté sont étroitement liés, et que la transgression est toujours punie : ici, Elsa échoue à respecter son serment, ce qui entraîne la séparation et le départ de Lohengrin.

Lohengrin marque une transition entre le style opératique traditionnel et le drame musical wagnérien. L’œuvre se distingue par une orchestration subtile et riche ainsi que par l’utilisation du leitmotiv, qui préfigure le style des opéras postérieurs de Wagner. L’harmonie évolutive préfigure «Tristan und Isolde», postérieur d’une dizaine d’années. Le prélude du premier acte est d’une beauté céleste et la marche nuptiale est une pièce presqu’aussi célèbre que celle de Mendelssohn.

La version de ce jour a été enregistrée en deux sessions : entamée en décembre 1975, elle n’a été achevée qu’en mai 1981, notamment du fait d’une brouille entre Herbert Von Karajan et René Kollo, son ex-protégé, parti fâché à la fin de la première session après avoir déclaré : «Il y a plus de 500 chefs d’orchestre en Allemagne qui peuvent diriger Lohengrin, mais seulement 5 ténors qui peuvent le chanter».Après leur réconciliation, quelques années plus tard, l’enregistrement a finalement été terminé. Par ailleurs, il s’agit de la période durant laquelle Karajan a subi plusieurs interventions chirurgicales du dos. Enfin, toutes les scènes d’Ortrud ont du être réenregistrées, la cantatrice initialement retenue par Karajan, Ursula Schroeder-Feinen, ayant perdu sa voix au début des années 80 –on peut l’entendre dans les versions enregistrées lors des représentations du festival de Salzbourg, en 1976-. C’est donc Dunja Vejzovic qui interprète le rôle sur les disques.

Malgré ces difficultés, il s’agit d’une version qui reste très agréable : les chanteurs sont tous au moins adéquats, et certains sont vraiment très bons, comme le roi Henri de Karl Ridderbusch et les «méchants» –l’Ortrud de Dunja Vejzovic et le Telramund de Siegmund Nimsgern-. René Kollo –Lohengrin, cliquer sur l’image pour la voir en plus grand– est plus à son aise dans les parties enregistrées en 1975-1976 que dans celles plus tardives et l’Elsa d’Anna Tomowa-Sintow est chaleureuse, mais sa voix me semble un peu «charnue» pour le rôle. L’orchestre et les choeurs sont remarquables.

La prise de son analogique est très bonne mais pour en profiter pleinement, il est indispensable d’entendre cette version dans le remastering effectué en 1997 : les masters de l’édition LP et de la première édition en CD souffraient de graves déséquilibres qui ont été largement corrigés dans l’édition plus tardive –cliquer imagette de droite pour la voir en plus grand-.

La prise de son analogique est très bonne mais pour en profiter pleinement, il est indispensable d’entendre cette version dans le remastering effectué en 1997 : les masters de l’édition LP et de la première édition en CD souffraient de graves déséquilibres qui ont été largement corrigés dans l’édition plus tardive –cliquer imagette de droite pour la voir en plus grand-.

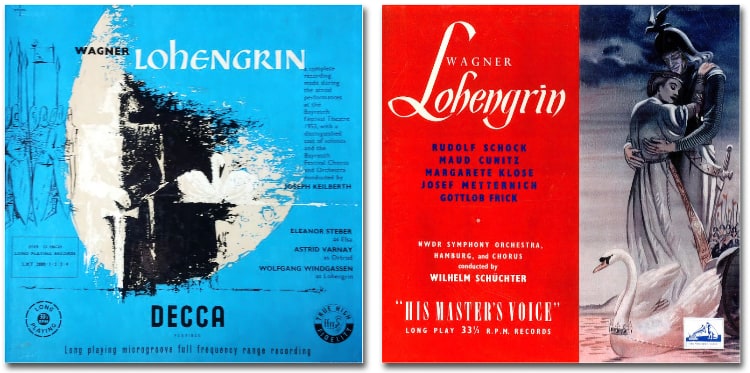

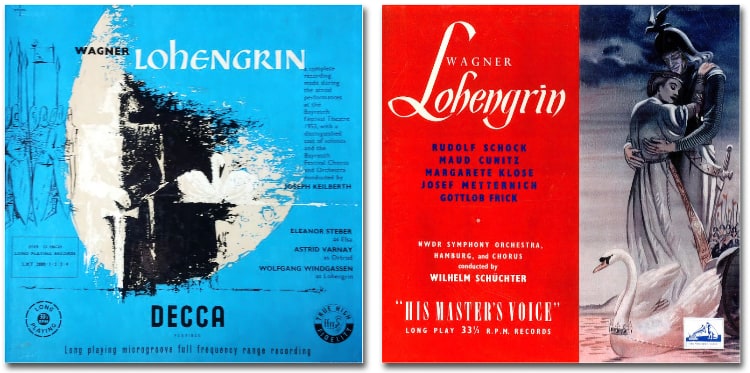

Pour mémoire, mes versions préférées sont relativement anciennes : Joseph Keilberth en 1953 à Bayreuth et Wilhelm Schüchter –aussi surprenant que cela puisse paraître– en studio à Hambourg, en 1953. Ces versions donnent notamment à entendre, excellemment entourées, les deux plus grandes Ortrud de la discographie : Astrid Varnay, absolument géniales dans un rôle qu’elle confisqua, et Margarete Klose. Elles bénéficient en outre de conditions techniques qui restent tout-à-fait convenables plus de 70 ans après leur parution.

Faute de temps aujourd’hui, mais également en raison d’un énorme fracas depuis exactement 07:00 ce matin chez les voisins en train d’abattre des plusieurs murs afin de totalement rénover l’appartement qu’ils viennent d’acheter –ça cogne très fort à coups de masse, ça découpe, ça perce… et les gravats descendent bruyamment le long de la façade par un « toboggan » au grand désespoir d’une Miss Moneypenny apeurée par tout ce raffut– j’écoute, très fort pour l’occasion, cette playlist courte mais intense, constituée de longs titres de Neil Young, poète et musicien canéricain comme il se décrit lui-même. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand et lire plutôt que deviner le contenu de la playlist…-.

Faute de temps aujourd’hui, mais également en raison d’un énorme fracas depuis exactement 07:00 ce matin chez les voisins en train d’abattre des plusieurs murs afin de totalement rénover l’appartement qu’ils viennent d’acheter –ça cogne très fort à coups de masse, ça découpe, ça perce… et les gravats descendent bruyamment le long de la façade par un « toboggan » au grand désespoir d’une Miss Moneypenny apeurée par tout ce raffut– j’écoute, très fort pour l’occasion, cette playlist courte mais intense, constituée de longs titres de Neil Young, poète et musicien canéricain comme il se décrit lui-même. –Cliquer sur l’image pour la voir en plus grand et lire plutôt que deviner le contenu de la playlist…-. Textes intelligents –les paroles de la chanson « Ordinary People », ce long poème épique, peuvent être lues ici-, longues plages de guitares torturées et souvent saturées -il est quand même l’inventeur du « grunge » au courant des années 70, avant même que le terme ne soit popularisé dans les années 90…-, voix haut perchée mais très expressive, belle intensité émotionnelle caractérisent cette playlist, qui n’est représentative que d’une infime partie de la carrière de cet artiste prolifique.

Textes intelligents –les paroles de la chanson « Ordinary People », ce long poème épique, peuvent être lues ici-, longues plages de guitares torturées et souvent saturées -il est quand même l’inventeur du « grunge » au courant des années 70, avant même que le terme ne soit popularisé dans les années 90…-, voix haut perchée mais très expressive, belle intensité émotionnelle caractérisent cette playlist, qui n’est représentative que d’une infime partie de la carrière de cet artiste prolifique.